|

|

|

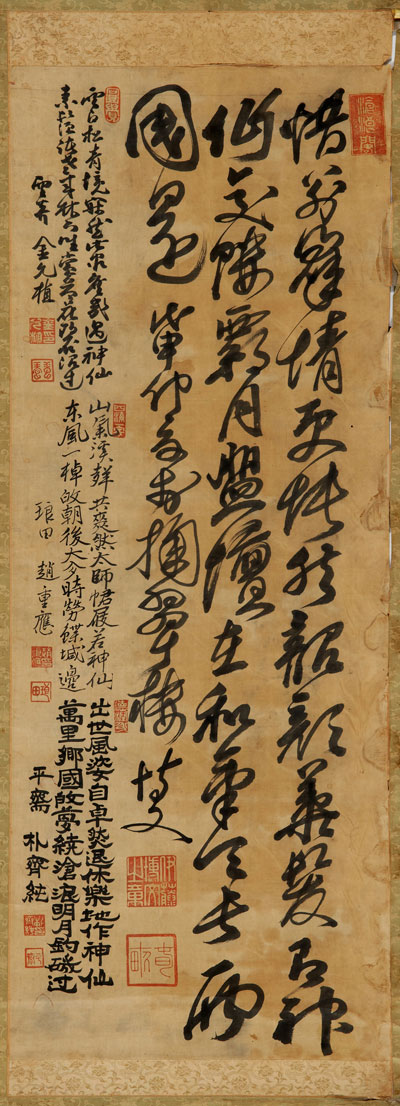

“뭇 사람들과 헤어지자니 더욱더 아쉬워(惜別群情更悵然)/ 고운 얼굴 흰 머리는 신선과도 같다(韶顔華髮卽神仙)/ 교린에 얽매인 달이 맹세에 남아 있으니(交隣覇月盟壇在)/ 양국의 화평이 오랫동안 맴도리라(和氣天長兩國邊)” 고종을 강제로 퇴위시킨 이토 히로부미(伊藤博文ㆍ1841~1909)는 한일 강제 병합을 도모하며 1908년 5월 국취루에서 이 같은 칠언시(七言詩)를 남겼다. ‘을사오적’인 운양 김윤식(1835~1922)은 이 글에 대한 화답으로 “흰 수염 원로들이 숲 속을 찾아와(素鬚諸老來林下)/ 푸른 연못가에 앉아 연꽃을 감상하네(坐賞荷花碧沼邊)”라며 분위기를 돋웠고 낭전 조중응(1860~1919)은 “동풍에 돛을 달아 귀국하시고 나서도(東風一棹歸朝後)/ 큰 꿈이 이따금 우리나라(접역)에서도 뒤척이시리라(大夢時勞鰈域邊”)는 표현으로 왜적장을 추켜세웠다. 예술의 전당 서예박물관에서 23일부터 열리는 한ㆍ일 강제병합 100주년 특별전 ‘붓길, 역사의 길’에 전시된 이토 히로부미와 을사오적 중 2명이 함께 쓴 시다. ‘매국과 순절’이라는 소주제 아래 이들과 대척점에 있던 민영환(1861~1905)의 ‘유서’도 함께 볼 수 있다. 1905년 을사조약에 분노하며 자결한 민영환은 “나라의 수치와 백성의 욕됨이 이에 이르렀으니…(중략)…우리의 자유와 독립을 회복하면 죽은 몸도 저승에서 기뻐 웃으리라. 아 조금도 실망하지 말라”며 결연한 의지를 남겼다. 또 이토 히로부미를 저격하고 뤼순 감옥에 갇힌 안중근(1879~1910)은 나라를 위해 애를 태우며 “국가안위(國家安危) 노심초사(勞心焦思)”를 남겼다. 글씨에는 패기가 넘치고 잘린 손가락 마디가 잘린 장인(掌印ㆍ손도장)에는 한국인의 당당함이 서려 있다. 반면 친일파 이완용은 “피로써 명리를 다툼은 어리석고(以血爭名事却痴)…(중략) 바로 공명을 이룰 때라네(正是功成在此時)”라는 시로 자신을 합리화했다. 경술국치 전후 역사적 사건의 중심에 있던 인물들의 필적을 통해 나라가 왜 망했으며 또 어떻게 조국을 되찾았는지를 보여주는 이번 전시에는 어렵게 모은 100여점의 유묵이 선보인다. 기획자인 이동국 서예박물관 학예연구사는 “글씨는 인품을 반영하고 시대와 사회를 투영하는 것이므로 전시작을 통해 먹물이 증언하는 망국과 건국의 실체를 생생하게 목도할 수 있을 것”이라고 말했다. ‘쇄국과 개항’의 소주제에서는 흥선대원군과 명성황후, 개화파와 척사파를 대표하는 김옥균과 치익현, 항일의 한용운ㆍ오세창과 친일의 최남선ㆍ최린의 행적을 글씨를 통해 뒤쫓을 수 있다. 남북 공동정부 수립의 김구ㆍ여운형과 남한 단독정부 수립의 이승만도 필적으로 대결한다. 전시는 8월말까지 이어진다. 입장료(성인) 5,000원. (02)580-1300