|

|

지난달 5일(현지시간) 유럽중앙은행(ECB)과 중국 인민은행이 불과 1시간여 차이로 기준금리를 인하하자 글로벌 금융시장은 일제히 환호성을 질렀다. 투자자들은 단순히 기준금리를 내렸다는 사실보다 절묘한 '타이밍'에 주목했다. 중앙은행들이 이미 사전교감을 마친 상태에서 금리인하를 단행해 효과를 극대화 한 게 아니냐는 분석이 나왔다. 지난 2008년 세계 경제를 수렁에서 건져 낸 국제 공조가 다시 한 번 시동을 걸었다는 것이다.

하지만 이 같은 기대는 불과 하루도 안 돼 물거품처럼 사라졌다. 마리오 드라기 ECB 총재는 "중앙은행들끼리 통상적 의견교환 외에 정책협조는 이뤄지지 않고 있다"며 선을 그었고 인민은행 역시 "우연의 일치일 뿐 ECB와는 무관한 결정"이라는 냉정한 반응을 내놨다. 유럽과 중국이 통화정책에서 공식적으로 발을 맞출 것이라는 시장의 기대를 머쓱하게 만든 셈이다.

◇정치논리에 실종된 국제공조=유럽 재정위기에 이어 미국 경기회복 속도 둔화, 신흥국 경착륙 우려 등 삼각 파도가 글로벌 경제에 몰아닥치고 있지만 세계 각국은 공조는커녕 무역장벽을 더 높이 쌓는 등 극도로 이기적인 행태를 보이며 위기를 부채질하고 있다.

사실 남유럽 재정위기가 본격적으로 불거진 지난해 하반기 이후 국제사회는 단 한 번도 일치 단결한 목소리를 내지 못해 도리어 불씨를 키운 측면이 있다. 2008년 금융위기 때 각국이 일제히 달려들어 시장에 유동성을 공급하는 한편 금융업 구조조정을 단행해 진화에 나섰던 것과 비교하면 사뭇 달라진 모습이다.

실제로 2008년 당시 국제공조의 컨트롤타워 역할을 했던 주요20개국(G20) 정상회의는 최근 각국의 입장 차이를 확인하고 서로 얼굴을 붉히는 정도로 위상이 추락했다.

예를 들어 6월 멕시코에서 열린 G20 회의에서는 선진국과 신흥국들이 국제통화기금(IMF)에 돈을 더 내어 놓아 유럽위기에 방화벽을 쌓자는 재정확충안이 주요 의제로 올랐지만 미국과 캐나다는 끝끝내 지갑을 열지 않았다. 또한 유럽 해법으로 제시될 계획이었던 '은행동맹(banking union)'이라는 표현 역시 독일의 완강한 반대로 결국 선언문에서 삭제돼 사라졌다. 독일은 유로본드(유럽 공동 보증 채권)와 같은 강력한 대책을 도입하자는 주변국의 빗발치는 요구에도 여전히 묵묵부답으로 일관하고 있다. 조제 마누엘 바호주 유럽연합(EU) 집행위원장은 "금융위기는 미국에서 시작됐다"며 "훈계를 들으러 이 자리에 온 게 아니다"라는 날 선 발언을 내놓기도 했다.

이처럼 국제공조에 균열이 생기는 원인은 우선 정치력의 부재(不在)에서 찾을 수 있다. 올해와 내년에 걸쳐 대선과 총선이 몰려 있어 유권자의 눈치를 살필 수밖에 없는 상황인 것이다.

버락 오바마 미국 대통령의 경우 이미 1조3,000억달러에 달하는 천문학적인 재정적자를 짊어지고 있는 상황에서 수백억달러에 달하는 IMF 추가 기금 출연을 밀어붙이기 어려운 처지다. 앙겔라 메르켈 독일 총리 역시 남유럽 국가들의 요구에 '예스(yes)'라고 말하는 순간 내년 총선에서 실각할 것이라는 분석이 많다. 이밖에 보시라이(薄熙來) 전 충칭(重慶)시 당서기 스캔들에 이어 올해 권력교체를 앞둔 중국 역시 정치 위기에 직면해 있으며 일본에서도 고질적인 정정불안으로 이렇다 할 위기극복 리더십을 기대하기 어려운 형편이다.

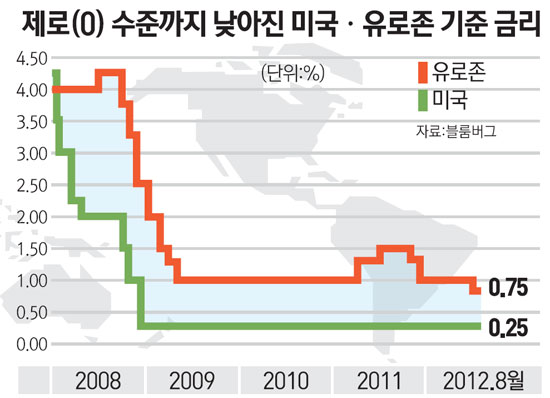

구조적인 측면에서는 국제공조를 통해 꺼내 들 카드가 마땅치 않다는 측면도 있다. 2008년 위기가 금융부실을 정부재정으로 막는 구조였다면 현재 위기는 이 과정에서 전염된 재정부실이 근본 원인이기 때문이다. 미국과 영국ㆍ일본 등의 기준금리는 이미 제로(0) 수준이고 주요 선진국의 국내총생산(GDP) 대비 재정적자가 목젖 수준까지 차오른 점을 감안하면 통화ㆍ재정정책 양쪽 모두에서 이렇다 할 돌파구를 찾기 어렵다. 그나마 금리가 높은 편인 중국ㆍ브라질ㆍ인도 등 신흥국은 통화정책을 쓸 여력이 남아 있지만 도무지 가라앉을 기미를 보이지 않는 물가와 점점 악화하는 재정 수지가 부담이다.

◇고개 드는 무역 보호주의=사정이 이렇다 보니 공조는커녕 무역장벽을 더 높이 쌓아 각자도생에 나서는 나라들도 폭발적으로 늘어나고 있다. 특히 신흥국들은 경기침체가 가속화하는 가운데 일단 보호무역으로 회귀해 무역 및 재정수지를 흑자로 돌리는 데 총력전을 기울이는 모습이다.

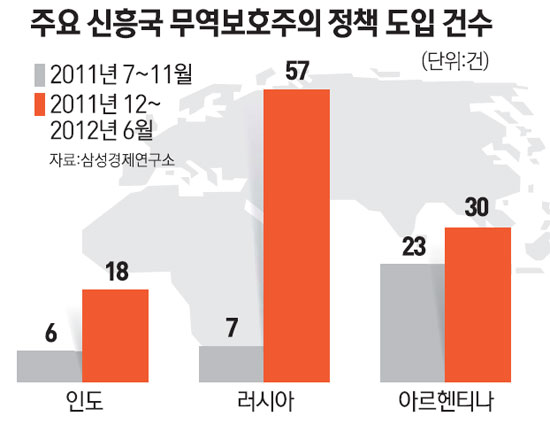

실제로 삼성경제연구소가 최근 발표한 보고서에 따르면 러시아는 지난해 12월부터 올해 6월 사이 총 57건의 보호주의 정책을 무더기로 도입했다. 이는 지난해 7~11월 7건과 비교해 8배 이상 늘어난 규모다. 같은 기간 인도의 보호무역 정책은 6건에서 18건으로 3배 상승했고 아르헨티나 역시 23건에서 30건으로 상승세를 이어가고 있다. 영국 민간 무역연구단체인 글로벌트레이드얼럿(GTA)에 따르면 아르헨티나는 5월 현재 191개의 보호무역조치를 시행한 세계 최대 무역장벽 국가이며 인도(101개), 중국(100개), 브라질(86개) 등도 다양한 보호 정책을 펼치고 있다.

브라질의 경우 자동차 등 수입품에 대한 관세를 높이거나 검역을 까다롭게 하는 등의 방식으로 자국 산업을 보호하고 있으며 중국은 태양광사업 등에서 미국은 물론 EUㆍ한국ㆍ일본 등과 사실상 무역전쟁을 벌이고 있다.

가장 큰 문제는 극심한 이기주의에서 비롯된 보호무역주의가 결국 전세계의 부를 감소시키는 방향으로 작동할 가능성이 크다는 점이다. 크리스틴 라가르드 국제통화기금(IMF) 총재는 최근 "글로벌 경제가 악화하는 상황에서 보호주의 사례가 급증해 대단히 우려스럽다"고 지적했다.