|

|

|

|

홍수·정부 지분매각 등 사업 우여곡절도 많았지만

경기도 3배 규모 육상광구 프로젝트 공정률 80%

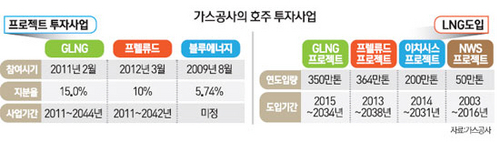

30년간 年 350만톤 도입 "LNG오퍼레이터가 목표"

투자과정까지 사연이 없는 해외광구는 없다. 하지만 유독 호주 GLNG광구는 투자 결정에서부터 개발까지 우여곡절이 많았다. 지금은 80%가량 개발과정이 끝나 한숨을 돌리고 있지만 호주법인에 나와 있는 가스공사 직원들은 가슴이 철렁할 때가 한두 번이 아니었다.

지난 2010년 10월7일 호주 GLNG광구에 대한 투자 여부를 결정하기 위해 정부와 민간전문위원·한국가스공사가 정부과천청사에서 회의를 열었다. 지분(15%) 취득과 광구개발, 액화플랜트 시설 등 건립에 들어가는 비용은 38억5,000만달러. 국내 기업이 투자한 규모 가운데 최대였다. 걱정의 목소리가 높았다. 투자가치는 있었지만 '승인'이 쉽지 않았다. 결정이 더뎌지자 회의에 참석했던 가스공사의 한 관계자(맹주호 가스공사 호주법인 부법인장)가 "훔쳐서라도 (광구개발, LNG 운영 등) 기술을 배워오겠다. 반드시 성공시켜보겠다"고 호기 있게 나섰다. 그해 10월 가스공사는 지분양수도 서명을 한 뒤 2011년 1월, 최종 투자의사 결정을 했다. GLNG광구 지분 15%는 그렇게 가스공사의 품에 안겼다. 하지만 투자결정까지의 '고충'은 시작에 불과했다.

◇경기도 3배 규모의 육상광구…액화플랜트 시설은 섬에 건설=호주 시드니에서 퀸즐랜드 브리즈번 공항까지는 약 1,000㎞. 비행기로만 5시간 거리다. GLNG광구까지는 브리즈번에서 550㎞를 더 날아가야 한다. 전용비행기만 있던 곳이 요즘은 액화플랜트 시설 공사가 늘면서 브리즈번~글래드스톤 일반 비행노선도 생겨났다. 동시다발적으로 진행되는 여러 자원개발 프로젝트가 퀸즐랜드주의 고용을 늘리고 지역경제도 살리고 있는 것이다.

육상광구(가스전)의 크기는 경기도 3배다. 4개의 가스전을 개발하고 있는데 총투자비는 185억달러다. 가스공사는 38억5,000만달러를 투자한다. 가스는 개발한다고 끝나는 것은 아니다. 옮겨서 액화하거나 파이프를 통해 공급해야 한다. 4개의 가스전에서 뽑아 올린 가스는 승압기지와 파이프라인 등을 거쳐 액화시설로 옮겨진다. 파이프라인 길이만 420㎞다. 맹 부법인장은 "가스를 뽑아 올리는 것도 엄청난 기술이 필요하지만 이후 승압기지와 파이프라인, 그리고 액화플랜트 시설 건설 등 고도의 복합 능력이 요구된다"고 말했다.

눈에 띄는 것은 액화플랜트 시설이 해안과 가까운 커티스아일랜드에 있다는 사실이다. 맹 부법인장은 "퀸즐랜드 정부가 프로젝트에 우호적이면서 섬을 통째로 LNG플랜트 설비를 건설하도록 지정을 해줬다. LNG플랜트 규모가 50만평에 이를 정도로 섬 곳곳에서 공사가 진행되고 있다"면서 "퀸즐랜드에 새로운 일자리가 생기고 주택경기도 좋아지는 등 경제가 살아나고 있다"고 말했다.

우여곡절은 많았지만 GLNG프로젝트의 공정률은 80%다. 로크 듀크 GLNG 하류 부문 부사장은 "내년 상반기 첫 선적할 목표를 세우고 있는데 LNG 저장탱크는 물론 승압설비·파이프라인 공사 등 모든 게 계획대로 진행되고 있다"고 말했다. 가스공사는 GLNG에서 매년 300만톤과 옵션 50만톤 등 350만톤을 2044년까지 도입한다.

◇홍수, 그리고 정부의 지분매각 결정…"일정표는 온통 붉은색"=초기는 순탄했다. 하지만 강수량이 적은 호주 브리지번 지역에서 홍수가 발생했다. 2013년까지 내리 3년. 맹 부법인장은 "사막 지역 비슷한 곳인데 유래 없는 홍수가 발생했다. 공기가 지연되면서 속이 타들어갔다"고 회고했다. 지연될 수도 있는데 왜 그렇게 애가 탔을까. 사연은 이랬다. 박근혜 정부가 출범한 뒤 에너지 공기업들이 해외에서 추진하고 있는 자원개발 프로젝트에 대한 시선이 곱지 않았다. 무리한 투자가 많았다는 평이 대세였다. 불똥은 GLNG에도 떨어졌다. 팔라는 지시가 내려졌고 지난해에는 실제 '매각작업'까지 진행됐다. 그런 와중에 프로젝트 개발도 지연되고 있었던 것이다.

불행 중 다행일까. 투자규모가 워낙 커서인지 전제조건(국내 기업에 매각)을 충족할 매수자가 없었다. 올해 2월 가스공사는 '매각을 하지 않겠다'고 공식 선언했다. 그 뒤 프로젝트의 진행도 빨라졌다. 맹 부법인장은 "올해 1~2월에 공사의 진도가 상당히 단축되면서 계획된 일정대로 가게 됐다"면서 "매달 공사일정 체크표가 있는데 지난해까지는 대부분의 항목에 붉은색(일정미달 의미)뿐이었다"면서 "하지만 최근부터 한두 항목을 빼고는 모두 푸른색(일정 충족)으로 바뀌었다"고 말했다. 기자에게 보여준 공사일정표는 대부분 푸른색으로 바뀌어 있었다.

가스공사는 LNG오퍼레이터가 목표다. 하지만 진입 장벽이 매우 높다. 단순지분참여로는 이룰 수 없다. 맹 부법인장은 "1990년대 오만·카타르 등 가스전에 지분투자를 해왔지만 지분이 5% 미만이라서 프로젝트 추진이나 결정 과정에 참여를 할 수 없다"고 말했다. 하지만 GLNG프로젝트는 달랐다. 지분 15%를 보유한 가스공사 호주법인은 직원 가운데 6명(감사·가스전개발·마케팅·배관·액화플랜트)을 보조인력으로 파견, 업무를 함께 하고 있다. 맹 부법인장은 "단순 참관자가 아니라 직접 실무를 함께 하고 배우는 그들이 LNG오퍼레이터를 꿈꾸는 가스공사의 미래"라고 자신했다./브리즈번