홈

산업

산업일반

"무선인터넷 플랫폼 '위피'정책 실패"

입력2008.10.12 17:52:34

수정

2008.10.12 17:52:34

콘텐츠 호환성 확대·해외시장 진출 목표 달성 못해<br>탑재 단말기는 84% 달해… "휴대폰 업체만 배불려"

한국형 무선인터넷 플랫폼인 ‘위피’ 정책이 콘텐츠 호환성 확대와 해외시장 진출이라는 당초 목표를 전혀 달성하지 못한 실패작으로 나타났다. 반면 위피 기반의 단말기는 84%가 넘어 위피 의무화 정책이 휴대폰 업체들만을 배 불린 것이 아니냐는 지적이다.

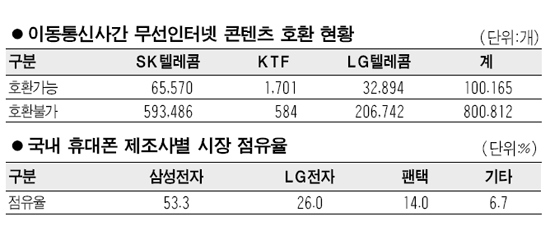

12일 방송통신위원회가 변재일 민주당 의원에게 제출한 국감 자료에 따르면 이동통신사간 무선인터넷 콘텐츠 호환이 가능한 콘텐츠는 전체 90만977개의 11.1%인 10만165개에 불과했다. 나머지 88.9%(80만812개)는 다른 사업자의 휴대폰에서 사용할 수 없다. 콘텐츠 10개중 9개는 호환성이 없다는 의미다.

지난해 이동통신시장의 번호이동을 통해 사업자를 옮긴 가입자수는 약 880만명 수준. 해지 후 신규 가입자까지 포함하면 적어도 1,000만명 이상이 이통사를 옮겼다. 따라서 이들 대부분에게 번호이동전 사용했던 무선인터넷 콘텐츠는 모두 무용지물인 셈이다.

이처럼 국내 통합 무선인터넷 플랫폼인 위피를 의무화했음에도 불구하고 호환이 거의 이뤄지지 않는 것은 이통사마다 자신만의 특화된 서비스를 위해 타사 가입자들은 이용할 수 없는 ‘확장형 위피’를 따로 개발해 사용하고 있기 때문이다. 지난 2005년 위피 의무화 정책을 실시할 때의 정책 목표중 하나였던 콘텐츠의 호환성 확대가 실패하게 된 원인이다.

위피 도입의 명분 중 하나였던 콘텐츠의 해외 진출도 지난 3년간 거의 이뤄지지 않은 것으로 나타났다. 2005년 이후 위피 기반 콘텐츠의 해외 수출 실적은 SK텔레콤이 미국내 합작법인이었던 힐리오에 수출했던 11억원이 고작이었다.

반면 위피 의무화는 국내 단말기 업체들의 안방 장악이라는 형태로 나타났다. 실제로 국내에서 팔리고 있는 휴대폰의 84.4%는 위피를 탑재한 단말기이고 삼성전자ㆍLG전자ㆍ팬택 등 국내 휴대폰 제조 3사의 시장 점유율은 93.3%에 달했다. 외산 단말기의 비중은 불과 6.7%에 그쳤다.

따라서 방통위와 업계 일각에서는 위피 정책이 국민 편의보다는 휴대폰업체들의 이익만 대변한 것 아니냐는 주장도 제기되고 있다. 한 관계자는 “위피 정책의 가장 큰 수혜자는 삼성전자와 LG전자와 같은 단말기 업체들”이라며 “이제는 국민 편의를 먼저 생각하는 발상의 전환이 필요할 것”이라고 말했다.

<저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지>