|

● 은행업계 "자금 쏠림땐 금융대란 우려"

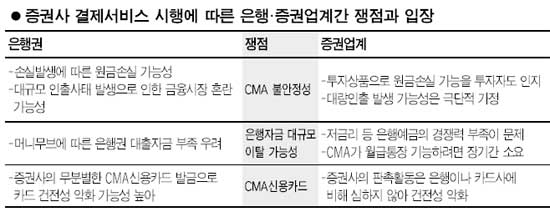

증권·카드사 CMA신용카드 남발 가능성도 은행권과 증권업계가 종합자산관리계좌(CMA)를 놓고 첨예한 신경전을 벌이고 있다. 은행들의 비판은 주로 CMA 계좌의 불안정성에 맞춰져 있다. 은행들은 우선 “CMA로 자금 쏠림현상이 발생할 경우 금융대란이 일어날 수 있다”며 관련 제도 보완을 요구하고 나섰다. CMA를 지급준비금 부과 대상에 포함시키고 편입자산 만기 단축 등의 조치가 필요하다는 지적이다. 은행들은 또 CMA 계좌에 입금된 원금의 안정성이 보장되지 않아 신용카드나 공과금 결제기능을 담당하기 어렵다고 주장한다. CMA는 주로 채권 투자 등으로 자금을 운용하는 상품인데 채권가격이 급락하면 CMA 계좌 원금이 줄어드는 위험성을 내포하고 있다는 것이다. 한 시중은행 관계자는 “CMA가 투자한 채권 가격이 급락하면 계좌주가 자신도 모르는 사이에 계좌 잔액 부족으로 카드ㆍ공과금 연체를 빚어 신용에 불이익을 얻을 수 있다”고 주장했다. CMA의 절반 이상이 환매조건부 방식의 상품이라는 점도 잠재적 불안 요인으로 지목된다. 이 상품은 일반적으로 만기 2년 이하 채권에 투자되는데 금융불안으로 CMA 고객들이 대규모 인출에 나서면 순식간에 시장에 일대 혼란이 일어난다는 게 은행들의 주장이다. 은행들은 CMA 신용카드에도 주목하고 있다. 증권사들은 카드사들과 제휴를 맺어 CMA 신용카드를 발급하고 있는데 증권ㆍ카드사들이 회원유치 경쟁에 몰입해 신용도가 낮은 사람들에게까지 카드발급을 남발할 수 있다는 것이다. 이는 또다시 카드대란으로 이어져 금융시장을 요동치게 할 수 있다고 은행들은 주장한다. 은행들은 이 같은 비판과 아울러 수수료 인상 등을 통해 실력저지에 나서고 있다. 우리은행은 다음달부터 증권사 CMA 고객이 영업시간 후에 은행 자동화기기(CD 및 ATM)를 통해 현금을 인출할 경우 최대 1,000원의 수수료를 물릴 방침이다. 국민은행ㆍ신한은행ㆍ하나은행도 이 같은 수수료 부과 여부를 검토하는 것으로 알려졌다. ● 증권업계 "CMA는 예금 아닌 투자상품"

"은행서 정상적 판촉활동을 과열로 몰아" 불만 증권사들은 은행권에서 예금과 투자상품의 차이를 오해하고 있다고 주장하고 있다. 증권사들이 신용카드나 지급결제 등 기능을 부과하는 것은 금융투자상품의 기본 서비스인 CMA 서비스의 확장 차원이지 예금이나 여수신 같은 은행 부문을 대체하려는 게 아니라는 것이다. 금융투자협회의 한 고위관계자는 23일 "마이너스대출(개인신용대출)이나 주택담보대출, 안정성 면에서 은행예금이 우위에 있는 것은 분명한데 이자 몇 푼 더 준다고 예금주들이 CMA로 쉽게 옮기지는 않는다"면서 "CMA 가입자는 대개 주식 등 금융투자상품을 이용하려는 쪽"이라고 강조했다. 그는 "증권사들의 대대적인 판촉활동에도 불구하고 최근 CMA 가입자 수가 정체된 것은 주식시장의 약세와 관련이 있는데 이것도 CMA가 투자상품이라는 방증"이라고 덧붙였다. 증권사들은 이달 초부터 신용카드사들과의 업무제휴를 통해 CMA 신용카드를 내놓는 등 가입자를 늘리는 데 심혈을 기울여왔으나 성과는 부진한 형편이다. 증권업계에서는 오는 7월 말부터 지급결제 서비스가 시작되면 상황이 호전될 것으로 기대하지만 최근 조정에 들어간 증시에 발목이 잡혔다. 금투협에 따르면 지난 22일 현재 CMA 총잔액은 38조8,850억원으로 이달 들어 불과 1.2% 증가하는 데 그쳤다. 4월 이후 37조~38조원대에서 좀처럼 벗어나지 못하고 있다. CMA 계좌 수도 같은 기간 877만개로 1.5% 늘어났을 뿐이다. 증권업계는 특히 한국은행까지 나서 CMA에 대해 불완전판매 및 자금시장 교란 가능성 등 부정적인 측면을 잇따라 제기한 데 대해 불편한 심경을 감추지 못하고 있다. 증권사의 한 CMA 담당자는 "증권사들의 CMA 판촉활동은 과거 은행권이나 카드사의 사례보다 지나칠 게 없다"며 "정상적인 활동을 과열경쟁으로 몰아간다"고 불만을 토로했다. 금투협의 한 관계자도 "지금 맞대응하면 감정다툼으로 비쳐질 우려가 있다"며 "조만간 CMA의 원리와 투자상품으로서의 적합성에 대해 정리된 입장을 내놓겠다"고 밝혔다.