현실과 거리감…장밋빛 꿈 그칠수도<br>정치적 수사만 난무… 정확한 개념조차 안잡혀<br>"토지임대·환매조건부 두개 案 모두 무리" 지적<br>성사돼도 기대효과 크지않아 후유증 양산 우려

지난 연말을 뜨겁게 달군 최대의 부동산 이슈는 ‘반값 아파트’였다. 날로 치솟는 집값을 바라보며 국민들이 불안해 할 때 도깨비 방망이처럼 등장한 반값 아파트는 그 이름만으로도 서민들의 마음을 설레게 하기에 충분했다.

그러나 현실은 냉정하다. 상당수 부동산 전문가들은 반값 아파트가 대선을 앞둔 정치적 수사일 뿐, 현실과의 거리감이 크다고 진단한다. 기대효과가 제한적인 데도 국민들에게 장미빛 환상을 심어줘 오히려 후유증이 염려된다는 것이다. “반값 아파트는 전가의 보도가 아니라 여러 다양한 주택상품의 하나일 뿐”이라는 한행수 주택공사 사장의 지적에 많은 전문가들이 고개를 끄덕인 이유도 이 때문이다.

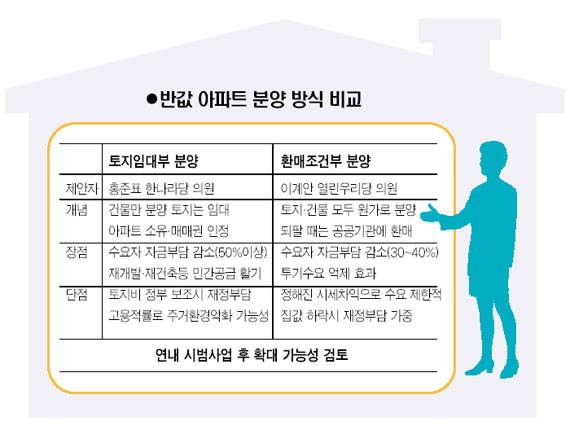

홍준표 의원이 주창해 한나라당 당론으로까지 채택된 ‘토지임대부 분양’은 아파트를 지어 건물만 팔고, 건물이 깔고 앉은 땅은 빌려주는 방식이다. 평당 500만원 정도의 건축비와 월 30만원 이하의 대지 임대료만 내면 아파트를 분양받을 수 있다는 것이다.

홍 의원의 주장대로 임대료를 낮추려면 국가재정에서 지원하거나 용적률을 크게 높여 땅값 부담을 낮추는 수밖에 없다. 재정 문제 해결도 쉽지 않고, 용적률을 400% 이상으로 높이면 열악한 주거환경을 감수해야 한다.

홍준표식 반값 아파트가 대중적 인기를 끌자 열린우리당은 ‘환매조건부 분양’을 대항마로 내세웠다. 이계안 의원이 구상한 이 방식은 택지비와 건설원가만 받고 최대한 값싸게 공급하는 대신 되팔 때는 국공채 이자율 정도의 수익에 만족하고 공공기관에 환매하도록 하는 개념이다.

건설원가를 얼마나 낮춰 기존 공공주택과 차별화할 수 있느냐가 관건이지만, 이 역시 그리 쉬워 보이진 않는다. 주택공사의 한 관계자는 “지금도 분양가 상한제 주택은 거의 원가 수준으로 공급하고 있는데 무슨 수로 더 낮추겠다는 건지 감이 안 잡힌다”고 반문했다.

정치권이 뜨거운 정책 선점 경쟁을 벌이면서 그동안 시큰둥한 반응을 보이던 정부도 결국 등 떼밀려 논의에 끼어들었다. 정부와 열린우리당이 지난해 말 환매조건부, 토지임대부를 병행해 올해 ‘시범사업’을 벌이기로 합의했지만 정부는 썩 내키지 않는 표정이다. 두 방안 모두 무리수가 크다는 인식이 여전할 뿐 아니라, 정치적 공방만 오갔을 뿐 정확한 개념도 잡히지 않은 상태여서 무엇을 어떻게 해야 할 지 밑그림을 그리기도 힘들다.

개발이 진행 중인 2기 신도시에서 시범사업을 할 지, 아니면 일반 공공택지의 분양ㆍ임대주택 일부를 반값 아파트로 전환할 지 구체적 방향은 아직 잡히지 않았다. 일각에서 판교 신도시 전세형 임대나 용인ㆍ남양주 등지의 10년 공공임대를 반값 아파트로 전환하는 방안이 거론되지만, 현재로선 완전히 새로운 형태의 주택을 분양하기 위한 법적 근거가 없다.

정부는 오는 2월 임시국회에서 각각의 특별법과 주택법 개정안이 통과되면 그제서야 검토에 착수할 수 있다는 분위기다. 건설교통부의 한 관계자는 “반값 아파트는 매우 복잡한 사안이어서 실제 적용하려면 세밀한 연구가 필요하다”며 “시범사업 역시 해당 사업지의 추진단계와 적용시기 등을 종합적으로 살펴봐야 한다”고 말했다.