■ 진시황 평전 (장펀텐 지음, 글항아리 펴냄)<br>진나라 법률·공문서 통해 편견없이 연구<br>시경·서경 불태운 것은 왕권 확립 목적<br>사상·학문 융합 시도한 잡가적 황제 주장

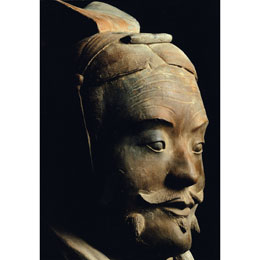

1974년 중국 시안(西安)시 외곽에서 우물을 파던 농부에 의해 진시황릉의 병마용갱이 처음발견됐을 때 사람들은 믿기지 않을 정도의 큰 규모에 놀랐고 그로 인해 진시황의 폭정을 추측했다. 절대권력의 강제력이 만든 산물일 것이라는 생각에서다. 실제로 진시황은 폭군이기만 했을까? '사기' '한서' 등의 역사문헌에 기록된 진시황의 행적은 그를 부정하고 싶었던 뒤이은 한(漢) 왕조의 감정 섞인 왜곡은 아니었을까?

이듬해 1975년 말 중국의 한 고고학자가 운몽현 수호지에서 진나라의 죽간(종이 보급 이전에 대나무에 글을 적은 기록물)을 발굴했다. 일명 '운몽진간(雲夢秦簡)'으로 불리는 이 죽간에는 진나라의 법률과 공문서 내용이 담겨 있었다. 진시황을 편견 없이 연구할 수 있는 결정적 자료였다.

역사학자이자 난카이(南開)대 중국사회사연구센터 교수인 저자는 제대로 신뢰할 수 있는 사료를 근거로 진시황에 대해 심층적으로 파헤쳤다. 1,000여쪽을 훌쩍 넘긴 방대한 이 평전을 통해 저자는 진시황의 생애와 공과 뿐아니라 '진시황 현상'에 대한 학계의 해석까지 풀어놓고 있다.

책을 관통하는 큰 흐름 중 하나는 진시황이 결코 무에서 유를 창조한 천둥벌거숭이 같은 사람은 아니라는 점이다. 그의 정책은 과거 춘추전국시대의 제후국에서 시행됐던 변법, 주(周)나라를 따르는 문화적 전통, 진(秦)나라 선대 왕들의 제도를 계승한 것이었다. 또한 진 이후에 중국을 차지한 한나라는 통치 방식에 있어 진나라의 것을 상당부분 이어받았다. 후대의 역사학자들은 이를 부정하려 했으나 법제와 의례 대부분을 답습했음이 사료를 통해 입증되고 있다. 저자는 이 같은 맥락에서 30년이라는 짧은 기간 존재했던 진시황의 왕조가 갖는 정통성과 필연적인 존재의 이유를 거듭 강조하고 있다.

물론 진시황에게 영웅과 폭군의 양면성이 모두 존재했던 것은 사실이다. 당시에는 사납고 용맹스러워야 정치적 영웅이 될 수 있었으며 전제정치를 위해서는 독단적이거나 포악한 면이 없어서는 안 될 시절이었다. 무절제한 황궁과 황릉 조성, 불로장생의 선약을 찾기 위한 인력 동원, 분서갱유와 무고한 학자들을 연좌시킨 것은 '악정(惡政)'임을 피할 수 없다.

하지만 진시황이 '시경'과 '서경'을 불태운 것은 학문을 따르는 관념적 행위를 막아 결국 중앙집권체제를 완성하고자 하는 목적 때문이었다고 저자는 주장한다. 진시황이 스스로 황제라 칭하며 정립시킨 '황제제도'의 체제나 감찰제도의 기본틀을 마련한 언간제도, 중국 고대사회의 등급제를 성과중심으로 개혁한 등급제도 등은 대제국 건설의 기반이 됐다.

또한 법가(法家) 황제라 여겨지는 진시황이 실상은 사상과 학문의 융합을 시도한 잡가(雜家)적 황제였다고 저자는 지적한다. 나아가 진시황은 세계 고대사 최고의 법치 왕조를 이끈 치적을 세웠다. '사기' '한서'의 단편적 기록과 달리 '운몽진간'에 따르면 사법 관리 양성을 중시하고 사법기관의 부패를 엄히 다스린 당시 법치주의를 확인할 수 있다.

중국사 최초의 중앙집권적 제국이던 진나라는 그러나 단명했다. 진시황의 최대 정치적 실패는 후계자를 결정하지 않아 정치적 불안을 키웠던 점이다. 그의 사후 3년 만에 대제국은 연기처럼 사라졌다.