'동성위' 편제 사실상 정부조직<br>민간 부문 합의와는 거리 멀어<br>이익 공유제 등 사업도 일방적

지난달 13일 중소기업청 산하 대ㆍ중소기업협력재단 이사회는 정관개정안을 통과시켜 동반성장위원회를 운영할 수 있는 근거를 마련했다. 재단 이사장은 임기가 남아 있던 정준양 포스코 회장에서 정운찬 동반성장위원장으로 교체됐다.

사무총장도 중소기업청 차장(1급) 출신이 새로 선임됐다. 당초 민간조직으로 출범한 동성위가 지식경제부 외청인 중소기업청 하부조직인 대ㆍ중기협력재단의 상설위원회가 된 것이다.

동성위는 지난해 9월29일 대ㆍ중소기업 동반성장 전략회의 때 '동반성장 추진대책'의 하나로 만들어졌다. 설립목적은 '대ㆍ중소기업 간 사회적 갈등문제를 발굴, 논의해 민간 부문의 합의를 도출하는 동반성장 문화 확산의 구심체 역할을 수행하는 것'이다. 그러나 '민간 부문 합의'가 목적인 동성위는 정부조직 휘하로 들어가버려 최소한의 민관합동 위원회의 성격조차 불투명해졌다.

조직편제도 문제지만 위원 구성 역시 민간 부문 합의와는 거리가 멀다. 동성위 본회의 위원은 정 위원장을 포함해 총 25명으로 대기업 부문 9명, 중소기업 부문 9명 등으로 구성돼 있다. 문제는 윤창현 서울시립대 교수와 이장우 경북대 교수, 곽수근 서울대 교수, 이기영 경기대 교수, 심용근 산업기술진흥원장, 송병준 산업연구원장 등 공익 부문 6명의 성향이다.

재계에서는 6명의 공익위원 가운데 심 원장과 송 원장을 포함해 최소 3명 이상을 관변 또는 친중소기업 인사로 분류하고 있다. 결국 중요 사안을 다수결로 결정하게 되면 사전에 결론을 정해놓은 것과 같은 결과를 낳을 것이라는 판단이다. 최근 정 위원장이 재계는 물론 관계ㆍ학계의 강한 반대에도 불구하고 초과이익공유제를 이름을 바꿔 그대로 추진하려는 데서 이 같은 우려가 더욱 증폭되고 있다.

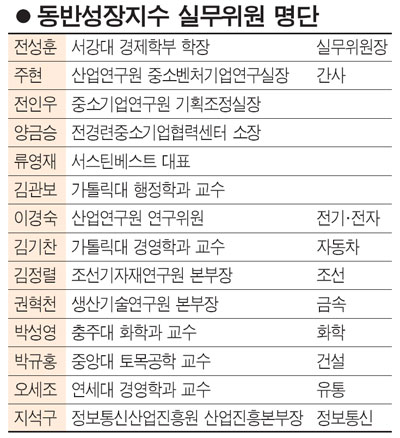

'뜨거운 감자'인 동반성장지수의 실무위원회 구성 역시 마찬가지다. 총 14명의 위원 중 주현 산업연구원 중소벤처기업 연구실장, 전인우 중소기업연구원 기획조정실장, 이경숙 산업연구원 연구위원, 김정렬 조선기자재연구원 본부장, 권혁천 생산기술연구원 본부장, 지석구 정보통신산업진흥원 산업진흥본부장 등 6명은 관과 가깝다는 게 재계 쪽 판단이다. 전국경제인연합회 등은 재벌에 비판적인 류영재 서스틴베스트 대표 등 나머지 7명 위원 중 상당수가 친중소기업 입장을 갖고 있어 일방적인 결정이 나올 수 있다는 우려를 표시하고 있다.

사정이 이렇자 민간 부문의 합의를 구축, 견실하게 동반성장을 이뤄보겠다고 출범한 동성위가 조직과 인적 구성 면에서 자율성을 상당 부분 잃고 있다는 주장이 설득력을 얻는다. 뿐만 아니라 이익공유제, 동반성장지수 공표, 중소기업적합업종 등 동성위의 사업 내용 역시 민간의 컨센서스가 결여된 채 강행되고 있어 '자율 동반성장'의 취지를 무색하게 하고 있다.

심지어 관치주의자인 최중경 지식경제부 장관마저 "초과이익공유제가 결국 자유시장경제를 해칠 수밖에 없다"고까지 언급하는데도 정 위원장에게는 '마이동풍'이다. '중소기업 적합업종' 논의도 유사하다. '중소기업 고유업종'은 인위적인 진입장벽 때문에 중소기업의 자생력을 해쳐 사회적 합의하에 사라진 제도다. 이를 부활시키는 데 동성위가 충분한 의견수렴 없이 무조건 도입하기로 하고 세부안을 다듬으려는 것은 '민간 합의'와는 걸맞지 않다는 얘기다.