|

지난해 상장사들이 실적 부진에도 불구하고 임원들의 급여는 오히려 올린 것으로 나타났다.

서울경제신문이 시가총액 상위 100개 상장사 중 단독 감사보고서를 제출한 12월 결산법인 90곳을 조사한 결과 지난해 상장사들이 경영진과 사외이사, 감사를 포함한 임원에게 지급한 급여 총액은 1조2,834억원에 달했다. 이는 전년(1조1,774억원)과 비교하면 9%(1,060억원)가 증가한 수치다. 또 임원들의 급여가 늘어난 곳은 전체의 61.1%(55곳)였고 나머지 35곳은 줄었다.

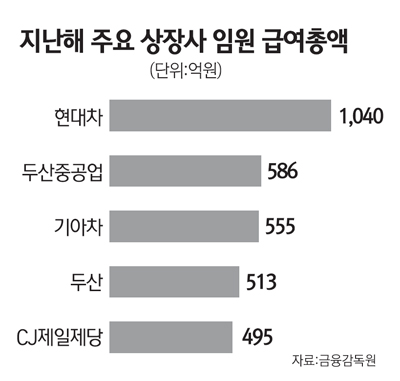

상장사별로는 현대차의 급여 총액이 1,040억원으로 가장 많았고 포스코(587억원), 두산중공업(586억원), 기아차(555억원), 두산(513억원) 등의 순이었다. 반면 강원랜드(5억원)와 금호석유(7억원), 한전기술(9억원) 등은 임원에 대한 급여 지급액이 10억원에도 못 미쳤다.

SK네트웍스, 코오롱인더스트리, 두산 등은 급여 총 지급액이 1년 전보다 두 배 이상 늘었다. 또 금호석유ㆍ호남석유ㆍKCC 등 화학업체와 하나금융ㆍKB금융지주 등도 상승률이 두드러졌다.

문제는 이들 기업 중 상당수가 실적이 부진했음에도 임원들의 급여는 크게 늘었다는 점이다. 실제로 A사의 경우 지난해 영업이익과 당기순이익이 모두 적자였음에도 불구하고 주요 경영진에 대한 총 급여액은 20% 이상 늘었고 B사는 영업이익은 감소했지만 임원들은 30% 넘게 급여를 더 받은 것으로 나타났다.

증권업계에서는 실적 부진에도 임원들에게 지급한 급여가 늘어난 것은 이해하기 힘들다는 반응을 보이고 있다. 한 증권사 관계자는 “기업마다 이유가 있겠지만 실적이 좋지 않은 기업들의 경영진이 급여를 많이 받았다는 점은 솔직히 잘 이해가 가지 않는 대목”이라며 “투자자들에게 좋은 인상을 주기는 힘들 것 같다”고 지적했다.

이와 관련 한 상장사는 “금융위기의 여파로 임원 급여가 동결된 점 등이 반영되면서 2010년 지급액이 이례적으로 적었다”며 “이러한 착시 효과를 감안하면 지난해 급여 지급액이 높았던 것은 아니다”고 해명했다.