|

정부와 대기업·은행이 협력 중소기업의 경영을 돕기 위해 지난 4월 도입한 '상생결제 시스템'이 오는 9일로 출범 100일 맞는 가운데 100여개가 넘는 대기업과 수만 개의 협력사가 참여한 것으로 나타났다. 협력 중소기업의 금융비용을 줄이는 새로운 결제체제가 일단 호응을 얻고 있지만 앞으로 1차 협력사가 2차 협력사 이하 업체에 대금 지급을 늦추는 관행도 개선해야 한다는 지적이 나온다.

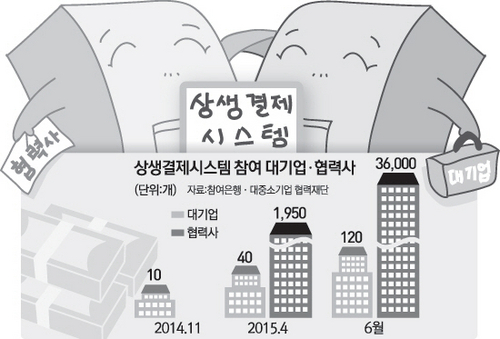

6일 시중은행·대중소기업협력재단에 따르면 지난달 말 기준 상생결제 시스템을 실시하기 위해 8개 결제은행(우리·신한·기업·하나·농협·국민·외환·SC제일)에 등록한 대기업은 120개, 협력기업은 3만6,000여개로 파악됐다. 상생결제 시스템은 지난해 11월 삼성전자와 현대자동차·LG전자·포스코·SK텔레콤·롯데·효성·두산중공업·현대중공업 등 국내 10개 대기업이 참여하며 일부 결제를 시작했다. 8개 시중은행에 결제 시스템을 구축하고 공식 결제를 시행한 4월 참여 대기업은 40개까지 늘었고 지난달 말에는 120개까지 증가했다. 대기업들의 적극적인 참여에 상생결제 시스템을 이용하기 위해 등록한 협력사들도 빠르게 늘고 있다. 협력 중소기업들은 4월 1,950개에서 지난달 말 기준 3만6,000개 수준으로 급증했다. 대기업이 상생결제 시스템을 이용하면 협력사들은 자동으로 혜택을 받을 수 있기 때문이다.

상생결제 시스템은 대기업이 수표 성격인 매출채권으로 1차 업체에 납품대금을 지급하면 1차 협력업체는 다시 이 채권의 만기를 늘려 2차와 3차 협력업체에 결제 가능한 제도다. 대기업의 매출채권이 1차 이하 협력사에도 결제가 되기 때문에 그간 문제가 됐던 중소기업 간 어음 연쇄부도 위험이 크게 줄어든다. 여기에 2차 이하 협력사들은 대기업의 높은 신용도를 이용해 매출채권을 은행에서 낮은 할인율로 현금화할 수도 있다. 산업연구원은 상생결제 시스템 도입으로 어음 할인에 의존해왔던 2차·3차 협력사가 각각 27%(1,795억원), 49%(2,587억원)의 금융비용을 줄어들고 총생산은 1조2,695억원, 고용은 8,861억원 증가할 것으로 분석한 바 있다.

시행 100일 만에 제도가 시장에 뿌리내리는 데는 성공했지만 정착하기 위해서는 갈 길이 멀다는 목소리도 나온다. 특히 1차 협력사가 2차 협력사에 대금을 늑장지급하는 문제를 개선하는 것이 시급하다는 평가다. 현행 하도급법에는 최대 60일 이내에 대금지급을 하게 돼 있다. 이 때문에 1차 협력업체들이 대기업에서 받은 매출채권을 은행에서 낮은 금리로 현금화하고도 2차 협력사에는 최장 60일까지 납품지급을 하지 않는 일이 벌어진다. 제도를 악용한다기보다는 1차 업체들이 기존 결제 관행대로 대금을 지급하기 때문이다. 정부와 대기업은 이 같은 관행을 고치기 위해 상생결제 시스템을 이용하는 1차 협력사들의 결제성적을 확인하고 매년 협력사 평가 때 반영하기로 했다. 또 중소기업청 등 관계기관과 협의해 더 많은 대기업과 협력사들이 이 제도를 이용할 수 있게 홍보를 할 방침이다.