홈

오피니언

사내칼럼

[오늘의 경제소사/ 4월 9일] <1666> 레그니차 전투

입력2010.04.08 17:49:30

수정

2010.04.08 17:49:30

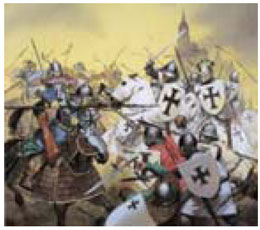

1241년 4월9일 슐레지엔 공국(폴란드 서남부) 레그니차(Legnica). 10만여 몽골군에 유럽연합군 5만여명이 맞섰다. 칭기즈칸의 손자 바투가 헝가리에 항복을 권유한 지 불과 3개월. 공포에 젖은 유럽은 각국의 병력을 계속 긁어 모으며 5월께 전투에 대비했으나 예상보다 훨씬 빠르게 진격한 몽골군과 맞부딪쳤다.

공격을 시작한 쪽은 유럽연합군. 지휘자인 슐레지엔공 하인리히 2세는 병력의 열세에도 승리를 자신했다. '악마의 불패군대'라는 위명에 걸맞지 않게 작은 말에 빈약한 갑옷, 짧은 활로만 무장한 몽골군을 만만하게 여겼기 때문이다. 유럽의 선공에 몽골군은 도망쳤다. 기세가 오른 유럽 군대는 몽골군을 추격했으나 전세는 곧 뒤집혔다.

무질서하게 몽골군의 진영에 들어온 유럽연합군의 머리 위로 하늘을 덮을 것 같은 시커먼 화살 비가 쏟아졌다. 밀리던 유럽연합군은 아껴뒀던 튜턴기사단과 독일ㆍ폴란드기사단을 한꺼번에 돌진시켰으나 전세를 돌리지는 못했다. 유럽연합군의 전멸에 가까운 패배. 이틀 뒤 헝가리 지역에서 벌어진 모히 전투에서도 4만여 헝가리와 템플기사단이 3만명의 몽골군에 일방적으로 깨졌다.

온 유럽이 공포에 떨고 있을 때 몽골군은 서진을 포기하고 말을 돌렸다. 나무가 울창하고 산악이 많은 유럽 중부에서 경기병 운용이 어려울 것이라며 진격 여부를 저울질하던 차에 몽골의 지배자 오고타이의 사망 소식이 전해졌기 때문이다. 후계경쟁에서 밀려나지 않으려 바투가 회군한 덕에 유럽은 죽다 살아났다.

몽골과의 싸움은 유럽에 화약과 공포감이라는 두 가지 흔적을 남겼다. 몽골군의 화약무기가 유럽에 전달돼 각국은 소총과 대포 개발에 매달렸다. 인구가 많은 황인종에 대한 두려움은 황화론(黃禍論)과 인종차별로 형태만 바뀌었을 뿐 여전히 남아 있다.

<저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지>