|

미국 유학 중인 아들을 둔 김명자(가명)씨의 주된 재테크 수단은 외화예금이다. 김씨가 외화예금의 매력을 발견한 것은 처음에는 우연이었다. 아들 생활비를 관리하기 위해 외화예금(달러)에 가입했는데 환율이 오르면서 환차익이 발생했다. 환율이 내리더라도 아들이 미국에서 달러를 사용하면 그만이었다. 그보다 마음에 든 것은 비과세 혜택이었다. 김씨는 지난해 상반기 환율이 오르면서 환차익이 발생하자 외화예금의 절반을 현금화했는데 수익률은 5%가 넘었지만 세금은 한 푼도 내지 않았다.

외화예금이 자산가들의 신종 재테크 수단으로 떠오르고 있다. 투자수익에 대해 전액 비과세 혜택을 누릴 수 있어 절세에 민감한 자산가들의 구미에 맞닿아 있는데다 미국의 테이퍼링(양적완화 축소) 실시로 달러강세 현상도 예상되기 때문이다. 환율하락으로 환차손이 발생하더라도 해외여행이나 유학비용 송금 등의 실수요로 돌리면 리스크를 헤지할 수 있다.

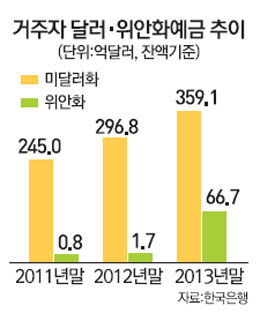

11일 한국은행에 따르면 지난 1월 말 현재 국내 은행들이 예치한 거주자외화예금은 492억달러로 한 달 만에 7억6,000만달러가 증가해 사상 최대치를 기록했다. 은행별로 보면 국내 은행은 1억5,000만달러가 늘었고 외국 은행 국내 지점은 6억1,000만달러가 증가했다. 외화예금 중에서도 미국 달러화 예금과 중국 위안화 예금의 잔액만 크게 늘고 있는 점이 특징적이다. 특히 지난해 말 현재 위안화 예금의 잔액은 66억7,000만달러로 최근 3년 사이 83배가량 폭발적으로 성장했다.

시중은행 프라이빗뱅킹(PB)센터에 따르면 외화예금은 주로 자산가들이 즐겨 찾는다. 이유는 크게 두 가지다.

가장 눈에 띄는 매력은 외화예금의 절세 효과다. 국내 은행이 판매하고 있는 대부분의 외화예금(미국 달러화 기준)은 표면금리가 '제로(0)'다. 외화예금의 금리가 해당 국가 금리 수준에 연동돼 있기 때문인데 예치금에 대해 이자가 없어 과세(이자소득세 15.4%)도 없다.

물론 환차익에 대해서도 과세가 되지 않는다. 투자이익이 얼마가 나든 간에 종합소득세나 금융종합과세 등을 신경 쓸 필요가 없다는 뜻이다.

지난해 2월 말 원·달러 환율이 1,080원 수준일 때 1억원짜리 달러 예금에 가입했다고 가정해보자. 4개월 후인 6월 말 환율이 1,160원까지 오르면서 환차익이 740만원(환율 상승률 7.4%) 발생했다. 반면 같은 기간 연 이율 3.0%짜리 정기예금에 가입했을 때 기대 수익률은 세후 2.5%에 불과하다. 투자이익은 갑절이 넘으면서 과세 대상에서도 제외되는 두 가지 효과를 얻을 수 있는 셈이다.

특히 최근 미국 정부가 테이퍼링을 실시하면서 달러강세가 예상된다는 점이 외화예금의 매력을 더욱 높이고 있다. 테이퍼링은 쉽게 말해 시중에 풀린 돈을 거둬들이겠다는 것으로 달러강세를 수반하게 된다.

이영아 기업은행 PB고객부 과장은 "정기적인 외환수요가 있어 환 이해도가 높은 자산가를 중심으로 외화예금을 활용한 재테크가 많이 쓰이고 있다"고 말했다.