홈

경제·금융

정책

"농업개발 컨트롤타워 구축… 장기플랜 갖고 꾸준한 지원 필요"

입력2011.07.19 17:45:06

수정

2011.07.19 17:45:06

곡물자급, 해외서 해법 찾는다<br>■ 내년 해외농업개발 50년… 성과 거두려면<br>곡물값 오를때만 반짝 강조 하락하면 관심 '뚝'<br>투자 보장 협정 등 체결 민간기업 리스크 줄여야

농업 분야가 어려운 것 중 하나는 수급을 맞추기가 쉽지 않다는 점이다. 제조업은 물량이 부족하더라도 신속한 공급이 가능하지만 곡물은 생산에서 유통까지 상당한 시일이 걸리기 때문에 결국 가격 급등으로 이어진다. 해외 곡물자원 개발도 곡물가격 상승으로 식량안보 문제가 불거지면 강조됐다가 평시에는 이내 관심이 떨어진다.

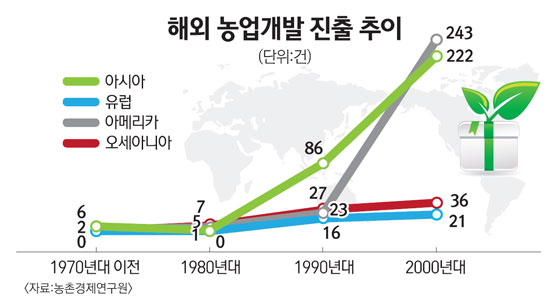

이번 정부 들어서도 해외자원개발을 위해 민간업체에 사업비 융자ㆍ정보제공 등의 지원이 이뤄졌으나 대규모 투자에 의한 개발은 미미한 실정이다. 그나마 최근 들어 대우인터내셔널ㆍLG상사ㆍ롯데그룹 등의 대기업들이 참여하는 모습을 보이는 정도다. 안상덕 농협경제연구소 수석연구원은 "이제 대기업도 나서고 있지만 단기간 내 가시적 성과를 거두기는 어렵다"며 "장기적인 마스터플랜을 짜 궤도에 오를 때까지 기다려줘야 한다"고 말했다. 우리나라는 지난 1962년부터 해외농업에 진출했지만 아직까지 변변한 성공을 거두지 못한 것도 여기에 있다.

우리나라 수출 기업들이 해외에서 활약하고 있지만 곡물자원개발에서 변변한 실적을 내지 못하는 것은 농업의 특수성 때문이다. 저개발국의 경우 농업투자를 토지수탈로 보는 여론이 존재해 토지권리 확보가 어렵고 물류인프라 미비, 복잡한 행정절차, 관료 부패 등으로 투자환경도 불안하다. 곡물수출국의 경우에는 메이저업체가 곡물 유통망을 장악하고 있어 신규업체의 채산성 확보에 상당한 기간이 소요될 수밖에 없다.

이와 함께 농업개발은 투자회수 기간이 오래 걸리기 때문에 민간 기업들의 투자가 크지 않은 특성을 보인다. 하지만 정부의 올해 지원은 저리융자 230억원에 불과하다. 농업자원은 담보로 인정되지 않으며 은행 지급보증 수수료가 많은 등 지원 조건도 좋지 않다.

이에 따라 해외 곡물자원개발을 위해 보다 적극적인 정부의 역할이 요구된다. 농업개발과 공적개발원조(ODA)를 패키지로 추진해 해당국과의 파트너십을 강화하는 한편 곡물자원개발에 대한 지원을 강화해야 한다는 지적이다. 김완배 서울대 농경제학과 교수는 "개도국은 막 사회주의에서 벗어난 나라들이 많아 민간기업 입장에서는 리스크가 크기 때문에 투자보장협정 등을 체결해 기업을 안심시켜줘야 한다"고 밝혔다. 그는 이어 "농업 개발, 자원개발, ODA가 부처별로 따로 놀고 있어 농업개발을 담당할 컨트롤타워를 만들어 시너지 효과를 창출해야 할 것"이라고 덧붙였다.

전문가들은 우리나라가 해외 농업에 진출할 경우 비닐하우스 등을 이용한 이른바 시설농업 분야에서 최고 수준의 경쟁력을 발휘할 것이라고 내다봤다. 해외에서는 네덜란드가 유리온실 등을 이용한 시설농업에서 선진적인 기술을 자랑하고 있지만 사업비용이 많이 들어 개발도상국가나 저개발국가 등으로 보급화하기에는 어렵다. 이에 비해 우리나라의 비닐하우스 시스템은 상대적으로 비용이 저렴하다. 해외농업 사업을 추진 중인 한 중견기업 관계자는 "미국이나 서유럽ㆍ호주ㆍ남미 일부를 제외한 나머지 국가에서는 시스템농업이 발달돼 있지 않아 신선채소 공급이 크게 부족한 상태"라며 "특히 중동과 동유럽, 독립국가연합(CIS) 지역, 아프리카 등에 우리나라의 비닐하우스시스템을 기반으로 농업산업을 수출한다면 충분히 승산이 있다"고 내다봤다.

<저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지>