[에너지 안보 다시 보자]<br>아랍지역 원유 의존도 82% 달해 선진국들보다 고유가 파동에 취약<br>화학 등 에너지 다소비 산업구조도 고부가 서비스업종으로 전환 필요

1973년 10월 아랍과 이스라엘의 전쟁이 1차 석유파동으로 번지면서 세계경제는 나락에 빠졌다. 배럴당 2.5달러였던 국제유가는 석달 후 11.6달러까지 치솟았다. 아랍 산유국들은 석유를 주는 대가로 소비국들에게 반(反)이스라엘 정책을 요구했다. 자원으로만 여겨지던 에너지가 정치 무기화하면서 국가의 안보와 직결된다는 것을 전세계는 절감해야만 했다.

40여년이 흐른 지금, 중동의 정세불안은 당시의 상황을 오버랩하게 한다. 글로벌 금융위기에서 간신히 벗어나려던 글로벌 경제는 다시 한번 고유가의 벽에 부딪혔다.

더욱이 세계 9위의 무역대국임에도 해외 에너지 의존도가 96%에 달하는 한국경제에는 금융위기 당시와 버금가는 긴장감이 역력하다. 더불어 안정적인 에너지 수급구조를 구축하지 않고서는 경제대국이라는 위상 역시 한낱 모래성에 불과할 수 있다는 점을 새삼 경험하고 있다.

◇'중동바라기'의 한계=이집트에서 리비아까지. 계단식으로 오르던 두바이유 현물 가격은 어느덧 월평균 100달러를 넘어섰다. 초고유가 시기였던 지난 2008년 8월 이후 2년6개월 만이다. 사태가 악화하면 2008년 최고치였던 145달러마저 넘어설 것이라는 우울한 전망까지 나오는 형편이다.

우리나라는 지난해 원유와 가스 수입액만 903억달러에 달했다. 전체 수입(4,257억달러)의 23.5%에 이른다.

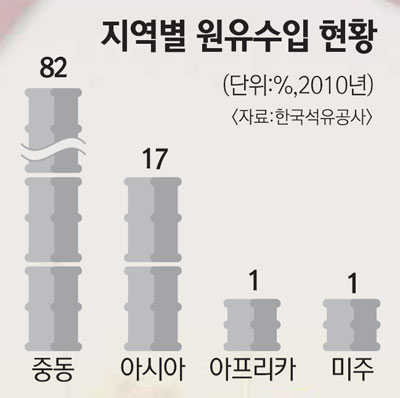

정작 더 심각한 것은 석유, 그리고 지역적으로는 중동에 절대적으로 의존하고 있다는 점이다. 중동에서 기침만 해도 우리 경제가 폐렴에 걸리는 판이다. 실제로 중동에 대한 원유 의존도는 지난해 말 기준으로 82%에 달한다. 국가별로 보면 사우디아라비아 32%, 아랍에미리트(UAE)와 쿠웨이트 각각 12%, 이란 8%, 카타르와 이라크 각각 7%, 중립지대 2%, 오만 1% 등이다.

가스도 마찬가지. 국내로 들여오는 가스의 65%가 중동산이다. 가스공사는 일차적으로 중동의 비중을 50% 이하로 낮추려 하지만 까마득하다. 에너지경제연구원의 이달석 박사는 "우리 경제는 유가라는 외부충격에 취약한데 수입선이 중동에 집중돼 더더욱 그러하다"며 "국제유가는 단기간에 조절할 수 있는 것도 아니어서 충격이 불가피하다"고 지적했다.

◇에너지 다(多)소비 산업 구조도 걸림돌=중동바라기뿐만 아니다. 산업구조가 지나치게 석유에 의존하는 점도 문제다. 우리의 산업구조 자체가 화학과 정유ㆍ철강 등 에너지 소비가 많이 필요하다. 제조업이 전체 에너지 소비의 60%를 차지하고 이 중 철강이나 화학 등 에너지 다소비 업종이 70%에 이른다.

전체 에너지 생산에서 석유가 차지하는 비중도 여전히 높다. 2000년 에너지 생산을 위한 석유 의존도는 53.2%에 달했다가 지난해에는 40%선까지 내려왔다. 석유 비중이 낮아지는 대신 석탄과 천연가스가 이 자리를 메우고 있다. 같은 기간 석탄 비중은 22%에서 29%로 늘었고 천연가스는 10%에서 15%선까지 올라왔다.

하지만 외국과 비교했을 때 석유 의존도는 여전히 높다. 전세계적으로 1차 에너지 소비에서 석유의 비중은 34.8%로 우리(43%)보다 월등히 낮다. 강희찬 삼성경제연구소 연구위원은 "우리는 에너지를 많이 써야 하는 산업이 주력을 이루면서 국제유가 등에 훨씬 민감한 구조"라며 "산업구조를 고부가가치 서비스업종으로 바꾸려는 노력이 절실한 때"라고 말했다.

◇자주개발률은 곧 국력=고유가나 석유 수급 불안으로 걱정한 게 새삼스러운 일은 아니다. 중동이 전세계 석유 생산량의 70% 이상을 차지하다 보니 이를 단번에 해결할 뾰족한 묘안도 없다. 이러다 보니 전세계 석유시장의 공급이 1%만 부족해도 가격은 10%가량 오르는 상황이 반복되고 있다.

이런 상황에서 우리가 현실적으로 역량을 집중하는 게 석유나 가스의 자주개발이다. 석유나 가스를 해외에서 개발해 생산, 판매 또는 국내로 들여올 수 있기 때문이다. 하지만 우리나라는 자원의 자주개발에 뒤늦게 뛰어든 만큼 아직까지 수입의존도가 높은 선진국들에 비하면 턱없이 부족하다.

우리나라의 지난해 원유와 가스 자주개발률은 간신히 10%대에 진입했다. 이는 같은 에너지 수입의존도가 높은 일본이나 프랑스와 비교할 때 절반에도 크게 미치지 못하는 수준이다. 정부는 오는 2019년 원유와 가스 자주개발률을 30%까지 끌어올릴 계획이다. 남궁영 한국외대 글로벌정치연구소장은 "자원의 자주개발률이 국력이고 경제력인 시대에 접어들었다"며 "석유 의존도를 천연가스 등으로 전환시키고 해외자원 개발에 좀 더 적극적으로 매진해야 할 것"이라고 말했다.