|

|

무상복지 확대에 따른 중앙과 지방정부의 재정이 급속히 나빠지고 있는 가운데 서울시가 내년에 무상보육과 무상급식 예산을 모두 정상편성해 보편적 복지 기조를 유지하겠다는 입장을 고수했다. 서울시는 또 올해 발생한 세월호 참사와 환기구 추락사고 등 각종 안전사고의 여파로 도시안전 분야 예산도 크게 늘렸다.

서울시가 내년 예산에 무상보육·급식 예산을 정상편성하고 안전 예산을 대거 늘릴 수 있었던 것은 한국전력 부지 매각에 따른 취득세 4,200억원을 미리 반영한 영향이 컸다. 내년 자체수입은 올해보다 1조732억원 늘어나지만 정부 복지사업 확대에 따른 예산과 자치구·교육청 지원금 등 올해보다 증가하는 의무지출이 1조314억원에 달해 실제 가용예산은 418억원에 불과한 실정이다. 이런 가운데 한전 부지 매각에 따른 취득세 수입 4,200억원이 들어오면서 지방채를 발행하거나 다른 예산을 급격히 줄이지 않고도 복지 예산을 정상적으로 편성할 수 있게 됐다는 분석이다.

안전 예산은 올해보다 2,127억원(22.0%) 증가한 1조1,801억원이 편성되면서 처음으로 1조원을 넘어섰다. 도로 침하를 예방하기 위한 노후 하수관로 조사·보강에 1,345억원이 투입되고 침수지역 해소 등 수방사업에 4,567억원이 들어간다. 내년에 처음으로 환기구 예산 30억원도 배정됐다.

문제는 대규모 취득세 수입이 매년 늘어날 수 있는 것이 아니라는 점이다. 한전 부지 매각에 다른 취득세 반영이 없었다면 복지 예산을 정상반영하기 위해서는 다른 분야 예산을 대거 줄이거나 동결해야 하는 문제가 발생할 수 있었던 것이다.

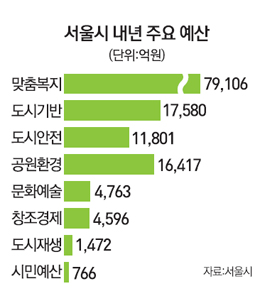

내년 예산이 늘어도 경제 분야 등 생산적인 투자를 위한 게 아니라 복지 예산 확대에 따른 것이라면 '나쁜 예산'이 될 수 있다. 세수수입은 한정돼 있고 늘어나는 복지비용을 감당하느라 경제 분야 투자를 소홀히 해 도시 경쟁력을 떨어뜨릴 수 있기 때문이다. 실제로 서울형 창조경제나 도시재생 분야에 적지 않은 예산이 배정됐다고는 하지만 복지 분야에 비해 전체 예산에서 차지하는 비중이 미약하다. 총 예산에서 복지가 차지하는 비중은 34.6%(순계예산 기준)지만, 서울형 창조경제는 2.0%, 도시계획·정비는 1.1%에 불과하다. 안전(4.6%), 공원환경(7.1%)과 비교해도 낮은 수치다.

대신 서울시는 내년 예산에 무상보육 1조1,519억원, 무상급식 1,466억원, 기초연금 1조2,545억원을 정상편성해 내년에는 올해와 같은 '복지 디폴트' 논란은 발생하지 않을 것으로 전망된다. 이 가운데 시 부담액은 무상보육이 6,817억원, 기초연금이 2,181억원이다. 무상급식은 전액 시가 부담한다.

이 같은 예산 편성은 지난 2011년 무상급식 주민투표가 무산되고 선별적 복지를 내세운 오세훈 전 시장이 사퇴한 후 보궐선거에서 보편적 복지를 내세워 당선된 박 시장이기에 재정난에도 복지정책만큼은 고수할 수밖에 없기 때문으로 보인다. 내년 전체 예산 중 복지 예산 배정액은 7조9,106억원으로 34.6%를 차지했다. 복지 예산에는 임대주택 8만가구 공급에 8,101억원, 국공립 어린이집 150개 설치에 984억원, 주민센터 복지기능 활성화에 190억원, 노인 치매관리에 404억원, 베이비붐 세대 지원에 189억원 등도 편성됐다.

서울시 관계자는 "박 시장 1기 때 공약인 7조원 채무 감축이 연말에 달성될 것으로 예상되면서 2기 때는 가시적인 사업에 본격적으로 투자하겠다는 뜻으로 해석된다"고 말했다.

서울시는 가용재원의 부족을 만회하기 위해 세출 구조조정을 단행, 기존 662개 사업의 투자 시기를 조정하는 방식으로 5,164억원의 예산을 마련하는 등 마른 수건도 쥐어짜는 상황에 몰렸다. 근본적으로 세수증가나 정부와 매칭사업 분담비율 재조정과 같은 근본적인 대책이 없이는 몇 년 내 기존의 무상복지정책이 한계를 맞이할 수 있다는 우려가 고조되는 이유다.