정종경 KAIST 교수<br>'미토콘드리아 파괴 메커니즘' 난제 풀어<br>연구성과 네이처 게재에 세계학계가 '깜짝'<br>근원적 치료 의약품 개발 새로운 전기 마련

| | 정종경(앞줄 가운데) 한국과학기술원 교수팀은 파킨슨병의 발병 메커니즘을 규명, 치료제 개발에 획기적 전기를 마련했다. |

|

파킨슨병은 세계 권투계를 호령하던 무하마드 알리, 가톨릭계의 수장 교황 요한 바오로 2세가 앓으면서 널리 알려졌다. 전세계적으로 난치병으로 꼽히는 이 병의 발병원인이 올해 국내 과학자에 의해 최초로 규명됐다.

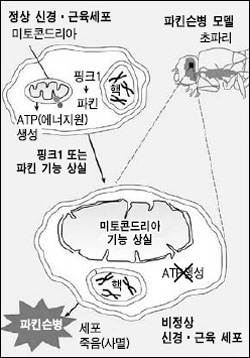

한국과학기술원(KAIST) 정종경 교수는 지난 5월 파킨슨 병 관련 유전자인 '파킨'과 '핑크1'이 망가지면 도파민 뇌신경 세포 죽고, 미토콘드리아가 기능을 잃게 돼 파킨슨병이 발병한다는 사실을 규명했다.

불치병으로만 여겨왔던 파킨슨병을 근원적으로 치료할 수 있는 의약품 개발에 새로운 전기를 마련한 것이다. 정 교수의 연구 성과가 5월 세계적 과학저널인 네이처(Nature)에 게재되자 학계 및 세계 제약업계가 깜작 놀랐다.

파킨슨병은 치매처럼 나이가 들면서 발병하는 퇴행성 뇌질환. 도파민 신경세포가 죽어가면서 몸의 일부가 떨리고 동작이 느려지며 몸이 뻣뻣해지는(강직) 증세를 보인다.

정 교수는 "그동안 '파킨'과 '핑크1' 가 파킨슨병과 관련이 있는 유전자라는 사실은 밝혀졌지만, 어떻게 서로 작용을 하고 미토콘드리아가 기능을 잃게 되는지는 규명되지 않았었다"며 "이 때문에 치료제도 파킨슨병 증상을 단기적으로 완화시키는 수준에 그쳤다"고 설명했다.

정 교수는 초파리를 통한 연구로 이러한 난제를 풀어냈다. 즉 '파킨' 또는 '핑크1' 유전자를 손상시킨 초파리에서 세포 내 에너지원인 미토콘드리아가 변형 혹은 파괴돼 파킨슨병이 발생한다는 메커니즘을 밝혀냈다. 또 이 과정에서 'JNK'로 불리는 효소가 비정상적으로 활성화한다는 사실을 규명했다.

정 교수는 특히 "파킨 유전자를 인위적으로 과발현시키면 파킨슨병 관련 증상이 정상에 가깝게 되돌아 간다는 점을 실험으로 증명했다"며 "초파리가 인간이 가진 유전자의 70% 이상을 갖고 있기 때문에 연구결과를 인간에 대해 적용하는 것이 가능하다"고 설명했다.

또 "핑크1에서 미토콘드리아로 이어지는 신호체계의 기능을 조절하는 새로운 파킨슨병 치료제가 만들어질 경우, 도파민 신경세포의 사멸을 차단하는 근원치료가 가능하게 된다"고 덧붙였다.

현재 미국 등 주요 선진 7개국의 파킨슨병 환자 수는 약 300만명으로 추정되고 있다. 만약 적절한 치료제가 개발될 경우 경제적 파급효과는 당연히 엄청날 수 밖에 없다. 정 교수는 "현재 연구가 순조롭게 진행되고 있어 파킨슨병을 치유할 수 있는 획기적인 치료제를 머지않아 내놓을 수 있을 것"이라며 "미국 등에 비해 1년이상 연구속도가 빠르다고 보면 된다"고 말했다.

"산·학 연구성과라 더 큰 의미"

● [인터뷰] 벤처기업 초파리 라이브러리가 결정적 도음

"세계 최대규모의 초파리 라이브러리가 이번 연구에 결정적인 도움이 됐습니다."

정종경 교수의 연구성과는 초파리 질병 모델을 보유한 국내 벤처기업과의 '산ㆍ학' 연구였다는 점에서 더욱 빛을 발하고 있다. 지난 2000년 카이스트 교수들이 주축이 돼 설립한 벤처기업 제넥셀은 2만5,000여종의 유전자 형질전환 초파리 라이브러리를 만들었다.

정 교수팀의 파킨슨병 연구도 이 라이브러리에 세계에서 유일하게 보관돼 있던 '핑크 1 유전자 고장 초파리'가 결정적인 도움을 줬다.

정 교수는 "돌연변이 초파리를 만드는 데 평균 1년 정도가 소요된다"며 "우리는 제넥셀 라이브러리를 통해 유전자 조작을 할 수 있어 연구 기간을 크게 줄일 수 있었다"고 말했다.

그가 실험을 위해 사용한 초파리 수만 해도 수 만마리. 정 교수의 실험실 내에만 5,000개의 초파리 라인이 있다. 그는 "초파리의 장점은 무엇보다 개체수를 많이 늘릴 수 있다는 것"이라며 "개체수가 많은 만큼 통계적으로도 유의미한 결과를 발현할 수 있다"고 설명했다.

그는 "연구를 통해 세포가 사멸하는 원인이 미토콘드리아와 연관돼 있다는 점이 밝혀진 만큼 현재 진행 중인 후속 연구는 미토콘드리아의 작용을 정상화하는 데 집중하고 있다"고 말했다.