■2분기 GDP도 '서프라이즈'<br>성장 축 민간으로… 소비·설비투자가 쌍끌이<br>한은, 연내 금리 0.25~0.5%P 추가 인상할 듯

한국은행 금융통화위원회는 이달초 기준금리를 올리면서 2ㆍ4분기 경제성적표를 어느 정도 예견했다. 인플레 압력이 가중되는 상황에서, 당시 2ㆍ4분기의 '예상 성적표'를 받아본 금통위원들은 더 이상 금리 인상을 미룰 수가 없었다. 26일 나온 '2ㆍ4분기 실질 국내총생산(속보치)'결과는 6월 예상치보다 높았다. 상반기 전체 성적표로 따지면 10년만에 최고다.

하지만 여전히 지난해 성적이 좋지 않은데 따른 기저효과의 냄새는 지울 수 없다. 이른바 '통계의 착시'가 섞여 있는 셈이다. 여기에 하반기로 갈수록 성적표는 떨어질 게 확실시되고 있다.

관심은 이런 양립되는 상황, 즉 현재의 '확장형 경기'와 하반기의 '불투명한 경기'속에서 한은이 어떤 결정을 내리느냐다. 금통위 안팎의 분위기를 보면 연내 0.25~0.5%포인트 정도의 추가 인상은 거의 분명해 보이며, 다만 변동성이 강한 경기의 흐름 속에서 시기를 어떻게 잡느냐가 관건이라 할 수 있다.

◇성장의 축, 정부에서 민간으로= 올 2ㆍ4분기의 전기대비 성장률 1.5%는 불과 2주전에 한은이 내놓은 예상치인 1.2%보다 0.3%포인트나 높다. 이런 속도라면 올해 우리 경제는 연간 6.1%에 이르는 '꿈의 성장률'을 달성하게 된다. 신용카드를 통해 인위적 경기 부양책을 펼쳤던 지난 2002년의 7.2% 이후 8년만에 가장 높은 수치다.

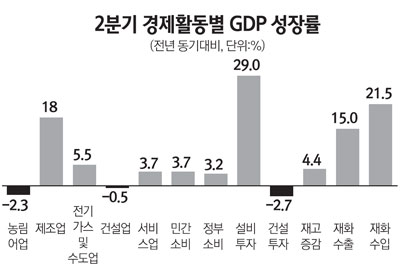

성장을 이끈 힘은 소비와 설비투자다. 민간소비는 전기대비 0.8% 증가하며 6분기 연속 플러스 행진을 이어갔고 설비투자는 8.1%나 껑충 뛰어오르면서 성장률을 끌어올렸다. 수출 역시 7.1% 증가하며 성장엔진 역할을 계속했다. 다만 건설투자는 3.4% 감소해 우리 경제의 여전한 암초임을 재확인했다.

2ㆍ4분기 성적표에서 주목할만한 또 다른 부분은 성장의 축에서 민간이 정부로부터 바통을 이어받았다는 점이다. 민간소비와 민간고정투자, 재고를 더한 민간 부문의 성장 기여도는 올 1ㆍ4분기 1.1%포인트에서 2ㆍ4분기에 2.2%로 두배 가까이 확대됐다. 반면 정부의 성장 기여도는 1.6%포인트에서 -0.8%포인트로 내려 앉았다.

성장률이 이렇게 높아지자 한은은 이날 "우리경제가 정상수준의 회복에서 더 나아가 어쩌면 확장국면에 진입해있을 가능성을 나타낸 것"(김명기 경제통계국장)이라는 평가를 내놓았다.

◇어두워지는 하반기…양극화도 여전= 화려함 뒤에는 그늘이 섞여 있기 마련. 상반기 성적표가 이처럼 화려하게 분칠돼 있지만, 불안한 구석은 여전히 많다. 무엇보다 상반기 성적표에는 지난해 상반기 부진에 따른 기저효과의 기운이 많이 묻어있다. 유명규 현대경제연구원 상무는 이를 '통계의 착시'라고 말했다.

여기에 하반기에는 전기대비 성장률이 1% 아래로 떨어질 것이란 관측이 강하다. 지난해 성장률이 상저하고였다면, 올해는 상고하저가 될 것이란 얘기다.

특히나 주목할 부분은 늘상 지적되는 양극화의 문제다. 한은 내부적으로도 수출과 내수의 양극화가 경기 회복을 더디게 하는 요인으로 작용할 것으로 보고 있다. 한은에 따르면 지난해 기준으로 취업자 비중이 16.7%에 불과한 수출업종의 성장률은 17.3%인 반면 취업자의 83.3%를 차지하는 내수업종의 성장률은 4.3%에 그쳤다. 내수의 성장률이 수출의 4분의1에 불과한 비틀린 상황이 개선되지 않고 있는 셈이다.

◇연내 0.25~0.5%포인트 추가 인상= 화려한 성적표와 가시지 않는 양극화와 가계 부채. 결국 관건은 이런 함수들 속에서 접점을 찾아내야 하는 것은 금통위의 선택이다. 일부에서는 연내 금리가 3%까지 갈 것이라는 전망도 하지만, 금통위의 분위기를 보면 그럴 가능성은 희박하다. 금통위원들은 이달 정례 회의에서 '연쇄적 인상'에 극단적인 거부감을 표시했다. 인플레는 잡는 것도 중요하지만, 자칫 가계 부분의 건전성을 송두리째 헤치는 결과를 초래할 수 있기 때문이다. 소뿔을 고치려다 소를 잡을 수 있다는 얘기다. 이 때문에 연내 금리는 일러야 9~10월쯤 0.25%포인트 인상에 그치고, 최대치로 잡아도 0.5%포인트 인상하는데 그칠 것이 확실해 보인다.