원유값 급등등 여파 3분기 20년만에 최악<br>R&D투자 늘리고 산업구조 변화 서둘러야

올해 한국 경제의 주요 특징 중 하나는 교역조건의 악화다. 교역조건은 수출상품과 수입상품의 교환비율이다. 따라서 상품의 수출입에 따른 가격상 효과, 즉 얼마나 유리해졌는지 또는 불리해졌는지를 파악할 수 있다. 따라서 최근 환율과 원유 수입단가의 상승으로 불거진 교역조건 악화는 경기침체 속에서 실질무역손실 확대로 무역수지 악화를 가중시킬 것이다.

이는 기업의 수출 수익성 악화로 이어지며 교역조건이 반영된 국민총소득(GNIㆍGross National Income)이 국내성장률(GDPㆍGross Domestic Product)을 크게 하회해 국민들의 체감 소득의 공백을 더욱 크게 할 것이다. 2008년 3ㆍ4분기 GNI는 전년 동기 대비 3.5% 감소, 외환위기 이후 가장 낮은 수치를 기록했다.

교역조건을 나타내는 직접적인 지표를 알아보기 전에 지표작성에 기초가 되는 무역지수를 살펴보자. 무역지수는 수출입 금액의 변동을 가격과 물량 요인으로 나누어 파악함으로써 우리나라의 교역조건 변화를 분석하도록 도와주는 통계다. 이는 한국은행이 지난 1988년부터 관세청의 통관자료 기초로 작성하며 매월 중순께 전달 지수를 발표하고 있다.

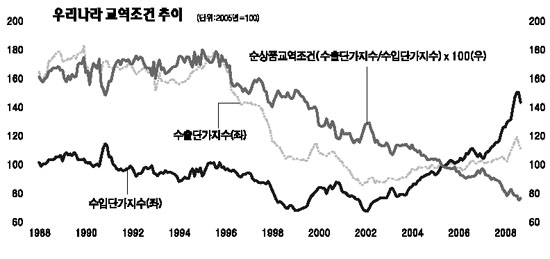

교역조건을 나타내는 지표로는 순상품교역조건지수와 소득교역조건지수가 있다. 순상품교역지수는 수출상품과 수입상품의 가격비율(수출단가지수를 수입단가지수로 나누어 100을 곱한 것)로 계산된다. 따라서 지수가 올라가면 1단위 수출대금으로 수입할 수 있는 물량이 증가함을 의미한다. 반면에 소득교역조건지수는 순상품교역조건지수에 수출물량지수를 곱해 나타내는 지수로 수출 총액으로 수입할 수 있는 수입량을 의미한다.

2008년 3ㆍ4분기 수입단가는 자본재 품목이 내렸으나 원유 수입단가 등 원자재와 곡물 등 소비재를 중심으로 상승해 전년 동기 대비 28.6% 증가했다. 반면에 수출단가는 중화화공업제품과 석유제품 등이 주도하며 전년 동기 대비 10.8% 상승했다. 따라서 2008년 3ㆍ4분기 순상품교역지수는 전년 동기 대비 13.8%, 전기 대비 4.1% 하락해 집계가 시작된 1988년 이후 최악의 수치를 기록했다.

2008년 3ㆍ4분기 소득교역조건도 전년 동기 대비 5.5%, 전기 대비 5.1% 떨어졌다. 교역조건의 악화를 장기적인 관점에서 살펴보면 외환위기 전인 1996년, 정보기술(IT) 버블이 가시화됐던 2000년도, 그리고 최근에 더욱 심하게 나타난다.

이러한 교역조건 악화 원인을 살펴보면 첫째, 특정산업에 편중된 산업구조와 에너지를 비롯한 원자재의 높은 대외 의존도를 가지고 있는 경제구조를 들 수 있다. 이는 특정 산업의 수출부진이나 급격한 에너지ㆍ원자재 가격 상승시 급격한 파급효과를 가지고 올 수 있는 문제점을 지니고 있다.

둘째, 국제시장에서 수출 주력상품들의 가격경쟁 심화와 가격상승 둔화를 들 수 있다. 한중일 동북아 산업구조가 동질화돼가는 가운데 국제시장에서 경쟁력이 심화되고 이에 따른 가격인하 효과가 두드러지게 나타나고 있다. 셋째, 수입 소비재의 고급화로 인해 소비재 수입단가가 지속적으로 상승했다.

교역조건 악화는 국내 경기에 커다란 영향을 미친다. 첫째, 국내 수출기업의 실질무역손실 확대로 GNI를 감소시킨다. 이는 국민들의 실질구매력 저하와 체감경기 악화 원인으로 작용할 수 있다. 예를 들면 한국은행이 발표하는 국민소득 계정상 교역조건 변화를 반영한 실질무역손익을 살펴보면 1995년 이후 꾸준히 감소세를 보이며 2008년 9월 기준으로 32조를 기록하고 있다.

둘째, 국내총소득 감소로 인한 체감경기 악화는 직간접적으로 소비위축의 근본적인 원인으로 작용해 내수의 한 축인 소비 침체를 일으킨다. 이는 소비 위축으로 인한 기업들의 투자 감소로 이어져 불황의 늪을 더욱 심화시킬 우려가 있다.

교역조건 개선을 통한 국내 경기 활성화는 장기적인 관점에서 실시돼야 한다. 우선 연구개발(R&D)에 대한 투자 증진을 통해 품질 경쟁력 향상과 수출품의 고부가가치화를 도모해야 한다. 또한 정부의 녹색성장 정책과의 연결선상에서 민간 차원의 신재생 에너지 개발과 에너지 및 원자재 사용의 효율성 증진을 위한 산업구조 변화가 시급하다. 이러한 국내 경제·무역 구조의 근본적인 개선만이 교역조건에 악영향을 미치는 원자재 가격의 급변동과 변화하는 세계 경기 침체 속에서 나타나는 국가 간 경쟁심화에 대처할 수 있는 길이다.