제1부: 자원개발의 빛과 그림자<br>돈놓고 돈먹기?··· "노다지 노리다 쪽박 찰라"<br>원자재값 뛰자 앞다퉈 진출··· '묻지마 투자' 성행 <br>유전·광물개발 신고업체 작년이후 100여곳 달해<br>사업기간 길고 리스크 커 성공 확률 10%도 안돼

‘닷컴’ 흉내만 내도 투자자들이 줄을 설 때가 있었다. 지난 2000년 정보기술(IT) 버블 붕괴 직전 전세계에는 IT산업에 투자한다는 벤처기업이나 내용을 알 수 없는 닷컴회사들이 우후죽순으로 생겼고 진공청소기처럼 막대한 자금을 빨아들이고서는 공중분해됐다.

‘IT’의 광분이 이제 ‘자원’에서 벌어지고 있다. 배럴당 120달러대로 치솟은 국제유가를 비롯해 금ㆍ철광석 등 원자재 가격이 천정부지로 치솟자 기업들이 ‘대박’을 노리고 자원개발 사업에 잇달아 뛰어든다. 2007년 한해 동안 유전 및 광물개발 사업을 신고한 업체는 총 85개. 올 들어서도 지난 4개월 동안 22개에 달했다.

하지만 이 같은 해외자원개발 열기는 자원개발업체에 대한 ‘묻지마’ 투자를 야기함으로써 과거 ‘IT 거품’의 재연에 대한 우려를 일으키고 있다. 전문가들은 “유전개발업체가 광구 조사부터 상업 생산에 성공할 확률은 5~10% 수준”이라며 “자원개발에도 옥석 가리기가 필요할 때”라고 강조하고 있다.

◇해외 ‘노다지’ 꿈꾸는 자원개발업체 급증=최근 코스닥발전연구회의 발표에 따르면 2006년 7월부터 올 4월까지 유가증권 및 코스닥시장에서 사업목적에 ‘자원개발’을 추가한 회사는 총 230개다. 전체 상장기업의 약 13%에 육박한다. 지식경제부에는 대기업부터 비상장 중소기업을 아우르는 수십개 업체로부터 해마다 해외자원개발 신고가 접수된다.

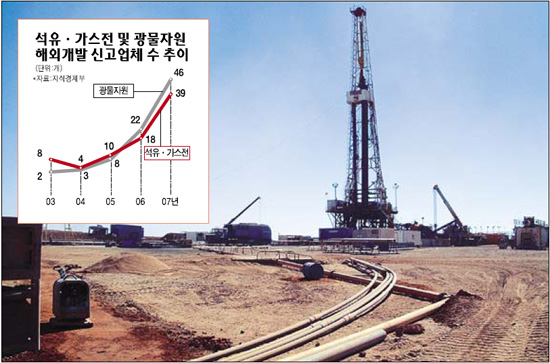

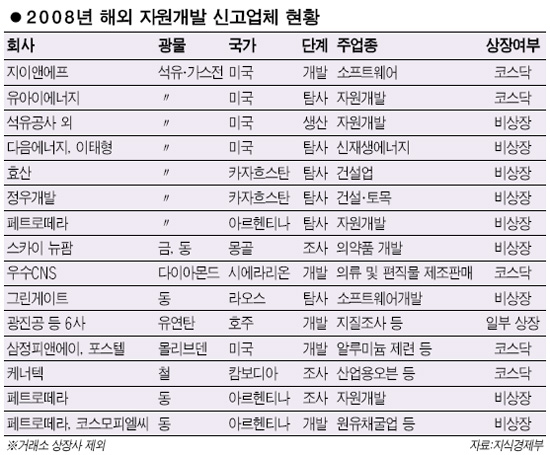

자원개발이 주로 유전개발 중심으로 이뤄지기는 하지만 최근에는 광물자원개발도 급증하고 있다. 2003년 2건에 불과했던 광물자원개발 신고가 지난해 한해 동안 46건이 접수됐다. 지역도 몽골ㆍ라오스ㆍ미국ㆍ캄보디아ㆍ아르헨티나ㆍ시에라리온 등 전세계에 안 뻗어나간 곳이 없을 정도다.

김성식 경남기업 자원개발담당 상무는 “20여년간 자원 관련 업무에 종사했는데 지금 같은 분위기는 처음”이라며 “일확천금을 꿈꾸며 너도나도 자원개발에 달려들지만 망하는 경우도 많다”고 지적한다.

실제 전세계 자원시장 무대로 향하는 국내 기업들의 ‘골드러시’에는 실패 사례가 부지기수이다. 지경부에 따르면 해외 유전개발ㆍ가스전개발 신고업체 수는 2003년 8개, 2004년 4개, 2005년 10개, 2006년 18개, 2007년 39개로 꾸준히 늘어 지난 5년간 79개에 달했다. 반면 같은 기간 동안 광구개발에 실패해 아예 사업종료를 신고한 건수도 28건에 달했다.

◇성공 확률은 10% 미만…옥석 가리기 필요=이렇게 자원개발이 실패로 돌아가는 이유는 자원개발 사업에 막대한 자금력과 시간이 소요되기 때문이다. 한 대기업 자원개발 담당 임원은 “최근 2~3년간 기업들이 우후죽순으로 유전개발사업에 뛰어들고 있지만 이 사업은 시간이 오래 걸리고 리스크도 크다”며 “탐사부터 상업적으로 성공하기까지의 확률은 10% 미만이라고 봐야 한다”고 지적했다.

때문에 정부에 해외자원개발 신고를 한다고 곧 자원개발이 성과를 올릴 것처럼 인식하는 것은 잘못이라고 전문가들은 지적한다. 지경부 신고는 자원개발 사업에 대해 최소한의 요건을 갖췄다는 것을 의미하는 것일 뿐 탐사에 나서는 기업 10개 가운데 9개가량은 투자금만 날리게 될 가능성이 크다는 것이다.

정근해 대우증권 애널리스트는 “유전개발은 성공하기만 하면 막대한 이익을 올릴 수 있지만 실패 가능성이 높은 사업인 만큼 ‘묻지마’ 투자는 곤란하다”며 “이미 자원개발업체들 사이에서 옥석 가리기가 진행 중”이라고 말했다. 시간과 자금력ㆍ정보력을 보유하고 있는지, 사업 내용에 구체성이 있는지, 공기업과의 합작 등 안정적인 자원개발 채널을 확보하고 있는지, 또 자원개발 경험과 노하우를 갖추고 있는지 등이 옥석 가리기의 기준이 된다는 것이 정 애널리스트의 설명이다.

특히 실제 개발에 나서는 경우 장기간의 자금동원력이 관건이다. 지경부의 한 관계자는 “육상광구는 개발비용이 3억달러, 해상광구는 5억달러 정도 소요된다고 보고 있다”고 말했다.

◇자원개발 과열로 IT 버블 재연되나=전문가들은 중국ㆍ인도 등 신흥개발국가의 성장과 자원민족주의 심화, 불안한 국제 정세와 투기자금 유입 등으로 원자재 가격이 앞으로도 고공행진을 벌일 것으로 보고 있다. 그로 인한 자원개발 ‘붐’에 대해 일각에서는 1990년대 후반부터 본격화한 IT 벤처붐을 빗댄 경고의 목소리가 높아지고 있는 것도 사실이다.

신기술에 대한 맹신과 대박에 대한 꿈이 빚어낸 IT 거품은 2000년 코스닥지수를 2,834포인트까지 올리고 한해 동안에만 2조원 이상의 벤처 투자액을 끌어모았지만 그 뒤의 거품 붕괴로 투자자들은 막대한 손실을 입어야 했다.

2006년 이후 본격적으로 달아오른 국내 기업들의 자원개발 열기 역시 높은 원자재 가격에 대한 맹신과 대박에 대한 기대가 어우러져 거품을 형성할 가능성을 배제할 수 없다. 아직은 8년 전과 같은 ‘붐’으로 번지지 않고 있지만 자원개발 경험이 전무한 코스닥업체나 비상장기업이 속속 대박을 노리고 해외로 향하는 모습이 언젠가는 투자자에게 그늘을 드리울 수 있다.

때문에 자원개발이 과거와 같은 ‘거품’으로 끝나지 않기 위해서는 단기적 성과를 노린 ‘묻지마’ 투자를 경계해야 한다고 전문가들은 지적한다. 김태균 미래에셋증권 부장은 “과거 IT 벤처붐의 경우 IT산업에 대한 장밋빛 기대로 주가이익비율(PER)이 100배가 넘는 고평가 종목까지 매입 대상에 포함되는 등 실체가 없는 기대감에서 출발한 것과 달리 자원개발 투자는 자원이라는 실물자산에서의 현금흐름을 기반으로 한다는 점에서 근본적인 차이가 있다”면서도 “IT 거품 붕괴를 낳은 것이 단기 투기자금의 과도한 유입이었다는 점에서 자원개발 투자에 대한 중장기적 마인드와 신중한 검토가 필요하다”고 말했다.