[G20 재무장관회의] ■ 다시 보는 글로벌 공조<br>볼커룰, 우리금융 민영화·외환銀 매각에 차질<br>대형금융사 규제, 우리 실정과 아직 거리 멀어<br>은행세 장점 불구 국내 금융발전 저해 소지도

'느슨한 협의체'라는 태생적인 한계를 벗어나지 못하는 것일까. 아니면 '화장실 들어갈 때 다르고 나올 때 다르다'는 속담처럼 금융위기를 맞이할 때의 상황과 회복기의 입장이 바뀐 걸까.

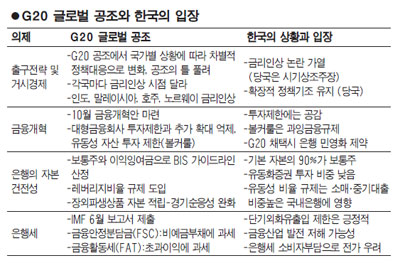

사실 어느 나라도 주요20개국(G20)의 글로벌 공조를 100% 확신하지는 않았다. 지난해 9월 피츠버그 G20 정상회의에서 '지속가능한 성장 전략 공동수립'이라는 합의를 도출해냈지만 한 달도 지나지 않아 호주의 금리인상과 연이어 터진 G2(미국ㆍ중국)의 무역마찰은 G20 체제 자체에 대한 회의적인 전망까지 나오게 했다. 결국 4월 워싱턴 재무장관 회의는 출구전략 공조의 틀을 풀었다.

오는 11월 G20 정상회의 개최를 앞둔 우리나라로서는 곤혹스럽다. 타이트한 글로벌 공조가 유지되는 가운데 선진국과 신흥국의 조율사로 세계 무대에 자리매김하겠다는 전략에 차질이 생기기 때문이다.

더 큰 문제는 정상회의 개최국이라는 딜레마에 우리 정책결정의 타이밍을 놓칠 수도 있다는 점이다. G20 회의에서 논의되고 있는 각종 이슈들이 득이 되기도 하지만 우리경제 성장에 독이 든 성배가 될 수도 있다. 이상빈 한양대 경영학과 교수는 "G20 의제에 우리 목소리가 들어가야 한다"며 "의장국으로 선진국과 개도국의 조율역할도 중요하지만 우리가 필요한 것을 G20에 반영시키는 능동적인 자세가 필요하다"고 말했다.

◇글로벌 공조 마취 풀려야=워싱턴 G20 재무장관 회의는 출구전략 공조의 틀을 풀었다. 나라별로 출구전략이 다르게 진행될 수 있음을 공식적으로 인정한 것이다. 물론 글로벌 공조의 원칙을 깨뜨리지 않기 위해 3가지 출구전략에 대한 세부지침을 정하기는 했지만 가장 중요한 '시점'에 대해서는 국가별 판단에 맡겼다.

이미 출구전략 중 금융정상화ㆍ재정정책정상화는 대부분 국가들이 시행에 들어갔다. 문제는 통화정책. 정책금리를 언제 올리느냐가 관건이다. 위기상황이 지속되며 글로벌 저금리가 상당 기간 유지될 것으로 예상했지만 나라별로 경기회복의 속도에 차이를 보이며 금리인상도 더 이상 글로벌 공조의 틀에서 이뤄지기 힘들어졌다.

우리도 이미 금리인상에 대한 여건은 갖춰졌다는 분위기다. 정부는 글로벌 공조와 민간의 자생력 회복이 문제라고 말한다. 공조의 틀은 풀어졌고 1ㆍ4분기 성장률이 7.5%(전년 동기 대비, 한은 전망)에 이르는 상황에서 금리인상의 논란은 더욱 거세질 것으로 예상된다.

전문가들은 글로벌 공조의 틀에서 금리인상에 부담을 느꼈다면 이제는 저금리의 부작용을 좀 더 세밀하게 살펴봐야 할 시점이라고 지적한다. 박승 한국은행 전 총재는 "저금리를 방치한다면 내년 이후 반드시 물가상승, 국제수지악화, 부동산 버블 등 부작용이 나타날 것"이라며 "출구전략 및 금리를 올리는 일도 뒤늦게 갈 것이 아니라 앞서 가야 한다"고 강조했다.

◇금융규제 등 득실을 따져야=G20의 주요 의제 중 하나인 시스템 리스크에 영향을 미치는 대형 금융회사 규제 방안도 우리의 입장이 반영돼야 한다는 목소리가 높아지고 있다.

지난 2008년 글로벌 금융위기가 대형 금융회사의 도덕적 해이와 각국 정부의 대마불사(too-big-to-fail)정책에서 초래됐다는 판단에서 대형 금융회사에 대한 규제가 도입되지만 우리는 아직 대마불사를 말할 만큼의 대형 금융기관이 없다. 아니 우리는 아직도 갈 길이 멀다.

논란이 되고 있는 '볼커룰(Volker rule)'에서 주장하듯 은행의 투자처를 제한하고 일정 시장 점유율이 넘는 금융회사의 추가 인수합병(M&A)이나 지분인수를 제한할 경우 당장 우리금융 민영화와 외환은행 매각 등에 제약 요인으로 작용할 수 있다.

정부도 볼커룰 도입에는 부정적이다. 진동수 금융위원장은 2월 한 세미나에서 "볼커 룰을 우리에게 적용할 수 있느냐는 또 다른 문제"라며 "한국 금융은 글로벌 차원의 흐름을 그대로 적용하기에는 적절하지 않은 부분이 많다"고 말했다. 바젤 은행감독위원회(BCBS)에서 논의하고 있는 은행의 자본적정성 규제 강화는 당장 우리 금융권에 영향을 미치지는 않지만 유동성 비율 규제는 소매 및 중소기업 예금과 대출 비중이 높은 국내 은행에 영향을 미칠 것으로 전망된다.

G20의 핵심 의제로 떠오른 은행세(Bank levy)는 금융위기가 터질 때마다 우리 시장에 충격을 줬던 단기 외화자금 유ㆍ출입의 문턱 역할을 할 수 있다는 점에서는 긍정적이다. 은행의 비예금성 부채에 세금을 매길 경우 은행들은 세금을 줄이기 위해 과도한 외화차입을 자제할 수밖에 없기 때문이다. 여기다 금융위기마다 반복되는 '이익은 은행이, 손실은 사회에' 식의 공적자금 투입 관행도 벗어날 수 있다.

하지만 문제는 세금이 일률적으로 비예금성 부채에 모두 매겨질 경우 과도한 세금 부과로 국내 금융산업 발전에 방해가 될 수 있다. 또 은행세의 부담이 결국 소비자에게 돌아갈 것이라는 우려도 나온다. 일각에서는 은행세 도입으로 외은 지점의 단기외채 규모가 일부 줄어들 순 있지만 본ㆍ지점 간 거래로 충분한 수익을 확보할 수 있을 경우 규모 자체도 크게 줄지 않을 것이라며 실효성에 의문을 제기하기도 한다.