집값 잡으려니 경기 찬물 우려<br>놔두자니 치솟는 가격이 부담<br>규제완화 기조속 돈은 넘치고…

정부가 급등하는 부동산시장의 ‘함정’에 빠졌다. 집값을 잡자니 겨우 회복되는 경기에 찬물을 끼얹을까 걱정되고 그냥 놓아두자니 역으로 치솟는 집값이 부담스럽다. 여기에 저금리로 넘쳐나는 풍부한 유동성, 재개발ㆍ재건축 규제완화 등 ‘부동산’을 둘러싼 딜레마로 쩔쩔 매고 있다. 이런 사이 서울 강남권에서 촉발된 집값 상승세는 서울 강동구, 과천 등 주변부는 물론 수도권 외곽으로까지 번지고 있다.

2일 기획재정부와 국토해양부 및 업계에 따르면 최근 부동산대책을 둘러싼 정부 내부의 입장이 엇박자를 보이면서 갈등이 표면화되고 있다.

상반기까지만 해도 강남권 집값에 대한 정부의 입장은 확고했다. 시장 일부의 집값 과열 우려를 일축하며 아무 문제도 없다는 반응을 보였다. 지난 8월 초까지도 정부 부동산정책의 컨트롤타워를 맡은 재정부는 현재의 집값 상승과 거래량이 “시장의 정상화 과정(윤증현 장관)”이라는 기존 입장에 변화가 없었다.

하지만 최근에는 이와 다른 목소리가 나오고 있다. 금융위원회와 한국은행 등 금융당국을 통해 대출규제 강화의 필요성이 제기되고 있는 것. 심지어 1일에는 시장 정상화 과정이라는 진단을 내렸던 재정부조차 “일부 지역에 투기변질 위험이 있다(허경욱 차관)”며 기존의 방침을 뒤집으며 흔들리는 모습을 보였다. 그동안 재정부와 정책의 궤를 같이 했던 국토부조차 최근 “시장상황에 따라 대출규제 등 적절한 대응책을 쓸 필요가 있다”며 규제강화에 무게를 실었다.

정부 내부의 이 같은 엇박자는 강남권을 중심으로 예상보다 가파른 집값 급등세가 ‘경기회복’과 ‘집값 안정’이라는 양립하기 힘든 두 정책목표 중 하나를 선택하도록 압박하기 때문으로 보인다. 정부의 한 고위관계자는 “일부 지역의 집값 급등세가 만만치 않아 대책이 필요하다고 판단되면서도 지금 섣부른 대책을 내놓으면 경기회복세에 찬물을 끼얹지 않을까 우려된다”고 말했다.

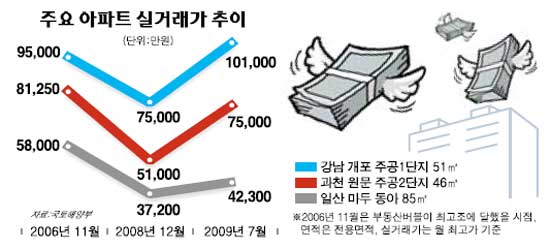

하지만 정부가 미적거리는 사이 강남권 재건축아파트 가격은 이미 과열 논쟁이 절정에 달했던 2006년 가을을 넘어 신고가 행진을 거듭하고 있다. 국토부가 공개한 아파트 실거래가 자료에 따르면 강남구 개포동 주공1단지 51㎡형의 경우 4~5월 9억1,000만원선이던 거래가격이 7월에는 10억1,500만원으로 1억원 이상 급등했다. 이는 참여정부 당시 최고치를 기록했던 2006년 11월의 9억5,000만원과 비교해도 6,500만원이나 더 높은 금액이다.

특히 집값상승은 강남뿐 아니라 과천과 서울 양천ㆍ강동구 등 재건축이나 학군수요가 높은 주변지역으로 번지면서 정부 대책이 때를 놓친 게 아니냐는 우려까지 낳고 있다.

조주현 건국대 부동산학과 교수는 “정부가 대중처방에 급급해 단기적 부동산정책을 쏟아내자 시장은 이를 부동산을 통한 경기부양이라는 시그널로 받아들였다”며 “시장 정상화라는 큰 틀에서 정책을 내놓아야 하는데 그런 일관성이 없다 보니 혼란만 커졌다”고 설명했다.