|

|

지난 2011년 삼성전자는 작은 반란을 일으켰다. 스마트폰 두뇌용 반도체칩(AP) 시장을 석권한 미국 퀄컴의 제품 대신 독자개발한 '엑시노스' 칩을 스마트폰에 탑재하기 시작한 것이다. 엑시노스는 현재 구글의 '넥서스'폰 등에까지 탑재될 정도로 해외 시장 진출에 성공했다. 세계 최고의 기술력을 인정받아온 국내 통신시장에서 품질을 충분히 검증받은 덕분이다.

하지만 우리 통신업계가 앞으로도 세계적 통신강국의 위상을 지키며 제2, 제3의 삼성전자를 키워내는 산파 역할을 할지는 불확실하다. 이통사들이 연간 수조원씩 쏟아부어 설비를 깔아도 들쭉날쭉한 주파수 배분 정책 탓에 자칫 한순간에 고철로 전락할 수 있어 공격경영에 나서기 쉽지 않은 탓이다.

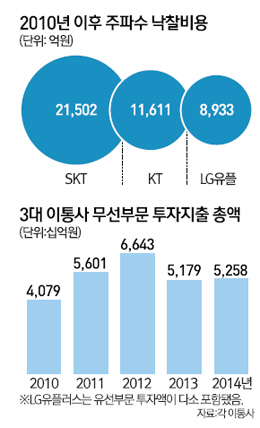

서울경제신문이 정부의 신규 주파수 배분이 본격화된 2010년부터 2014년까지 5년간 국내 이동통신 3개사의 무선통신 관련 비용지출 내역을 집계해보니 주파수 확보와 기지국 등 기반설비 확충에 5년간 31조원에 육박하는 투자(CAPEX 기준)가 이뤄졌다. 연평균 6조원대의 천문학적인 자금이 투자된 것인데 정부가 주파수를 경매 방식으로 배분하기 시작한 2011년부터는 투자 규모가 한층 늘었다. 항목별로 분류하면 해당 투자비의 86.4%에 달하는 26조7,588억원이 기지국 등 인프라를 설치하는 데 들어갔다. 나머지 4조2,046억원은 주파수 확보 비용이었다.

이 과정에서 앞으로 이통사들에 임대(할당)된 해당 주파수 대역이 오는 2022년까지 줄줄이 이용 만료될 예정인데 "시한이 만료된 주파수는 기존 사업자에 재할당하지 않고 회수한 뒤 경매에 부쳐 새 임자를 찾아줄 수도 있다"는 게 미래창조과학부의 설명이다. 만약 회수당한 주파수를 경매에서조차 되찾지 못하면 해당 이통사가 깔았던 기존의 기지국은 무용지물이 된다. SK텔레콤의 한 관계자는 "당장 내년 사용기간이 만료되는 2.1㎓ 대역의 주파수에 8,500억여원을 투자해 전국 주요 지역에 4만대에 가까운 기지국을 깔았다"며 "만약 해당 대역을 정부에 회수당하면 다른 주파수 대역을 할당 받아 다시 거액을 들여 기지국을 설치해야 한다"고 애로를 호소했다. 이는 SK텔레콤만의 문제가 아니다. 기존 주파수의 회수 선례가 만들어지면 앞으로 KT·LG유플러스도 주파수 임기가 만료되면 반납하고 새로 기지국을 까는 중복 투자를 감수할 수도 있다는 게 SK텔레콤의 주장이다. SK텔레콤 관계자는 "그동안 상가를 임차해 가게를 잘 운영해 단골고객들을 많이 만들어 놓았는데 임대계약을 연장해 줘야지 경매에 붙이면 되겠느냐"고 말했다.

물론 시한 만료 주파수를 기존 이용 사업자에 재할당하려면 그에 수반되는 논란을 해소해야 할 필요가 있다. LG유플러스의 한 관계자는 "SK텔레콤과 KT가 이용 중인 2.1㎓대역의 주파수 5개 밴드 모두를 정부가 회수해 경매에 부치면 그동안 경매 사례로 볼 때 최대 5조원의 국고 수입을 얻을 수도 있다"며 "반면 재할당할 경우 과거 최저가 수준의 할당대가를 고려할 때 국고 수입이 최대 3조원가량 줄어들 수 있다"고 주장했다. 이에 대해 미래부의 한 관계자는 "3조원이나 국고 수입이 줄어들 것이라는 주장은 비약"이라며 "다만 국고 수입만을 염두에 둔다면 재할당보다는 경매가 유리하지만 정부에서는 여러 측면을 고려해야 한다"고 설명했다. 따라서 "중복 투자를 막으려면 주파수를 기존 사업자에 우선적으로 재할당하는 게 바람직하지만 그 경우에는 재할당 대가를 산정할 때 논란이 없도록 투명하게 해야 한다"고 이홍재 아주대 경영학과 교수는 제안했다.

업계는 물론 정치권 일부에서는 기업들이 이중으로 부담하는 주파수 이용비용을 덜어줘 차세대 기술과 서비스 개발, 고객 통신비 경감으로 이어질 수 있도록 해야 한다는 주장도 나오고 있다. 국회 미래창조과학방송통신위원회 소속 전병헌 새정치민주연합 의원은 "이통사들은 주파수를 경매 등으로 낙찰 받을 때 '할당대가'를 지불하고 별도로 다시 주파수 사용료를 내고 있다"며 "자칫 이통사들이 통신료를 올려 소비자들에게 부담을 전가할 우려가 있다"고 지적했다.