|

한간은 중국 당나라 때 사람으로 어린 시절 재주가 눈에 띄어 궁정화가가 됐습니다. 특히 말 그림에 있어서는 귀신의 솜씨에 가깝다는 평을 들었으며 중국 역사상 첫손가락에 꼽힐 만큼 뛰어나다고 칭송 받는 인물입니다.

한간의 말 그림에 대해서는 유명한 일화가 전합니다. 하루는 황제 현종(玄宗)이 그에게 선배 화가인 진굉으로부터 말 그리는 법을 배우라 명했습니다. 그러자 한간은 "신에게는 폐하의 마구간에 있는 말들이 모두 스승입니다"라고 대답했습니다.

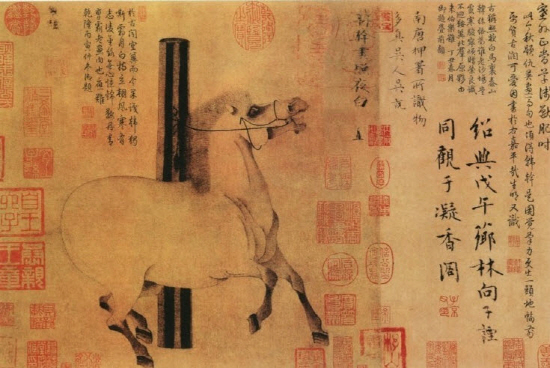

당 현종에게는 많은 어마가 있었는데 그중에서도 '조야백(照夜白)'이라는 말을 가장 아꼈던 것 같습니다. 한간의 그림이나 두보의 시로도 남겨졌으니 말입니다. 조야백은 이름이 말해주듯 밤을 하얗게 밝힐 정도로 눈부신 백마였을 것입니다. 화려함이 극에 달했던 당나라의 궁궐에 살았을 조야백의 우아한 모습을 상상하게 됩니다.

그러나 천재 화가 한간이 남긴 그림 속 조야백의 모습은 그러한 추측을 완전히 빗겨갑니다. 행복에 겨운 모습이 아니라 화면 속 갈기는 쭈뼛하고 커다란 눈에는 공포가 담겨 있습니다. 양귀비를 비롯한 당대의 궁중 여인처럼 토실토실 살이 올라 비대해진 몸집이 기둥에 바특이 묶여 있는데 운신을 못해서 인지 괴로워하는 표정이 역력합니다. 하루에 천 리를 달리는 명마였으나 구중궁궐에 갇혀 옴짝달싹 못하고 있는 조야백에게서, 어쩌면 화가는 황제의 주문대로만 그려야 하는 자신을 발견했는지도 모르겠습니다.

'조야백도'의 말꼬리에 대한 흥미로운 견해도 있습니다. 말 엉덩이에 해당하는 작품의 뒷부분이 사라져 후대 다른 화가에 의해 보완됐다는 사실이 밝혀진 바 있는데 사라진 이유가 한간의 계산된 의도였다는 겁니다. 쇠락해가는 당나라를 풍자하려고 한간이 잘 휘발되는 안료를 사용해 훗날 꼬리가 사라지게 했다는 추론입니다. 일면 타당성이 있는 멋진 해석이지만 당삼채 도자기나 당나라 벽화에 남겨진 말꼬리가 간편하게 묶여 있는 것을 보면 그림 속 짧게 남은 꼬리의 흔적이 그리 낯설지 않습니다.

이렇게 재미있는 이야기들을 지금까지 만들어내고 있는 한간의 조야백도는 외국인의 손에 넘어가 현재 미국 뉴욕 메트로폴리탄의 주요 소장품이 돼 있습니다. 현종의 애마 조야백이나 한간의 조야백도. 너무 뛰어나서 기구한 운명을 갖게 됐다는 공통점을 보여줍니다.

/김정희(말박물관 학예사)