|

|

|

지난 1916년, 일제 치하였음에도 중국·러시아 등과 교류하며 최신 문물을 빠르게 수용하던 근대 도시 평양. 이곳에서 근현대 한국 화단에 위대한 족적을 남긴 두 화가가 성장했다. 평양 태생의 김병기(100)와 평안남도 평원 출신의 이중섭(1916~1956)이다. 둘은 평양의 종로공립보통학교를 6년 내내 같이 다닌 죽마고우였고 도쿄 사립문화학원에서는 미대생으로 다시 만났다. 광복의 기쁨으로 고향에 돌아가 북조선문학예술총동맹 서기장을 맡은 김병기는 "예술가들이 나랏일을 해야지, 정물은 왜 그리냐"는 말을 들었고 소(牛)를 즐겨 그리던 이중섭은 "소를 탄 동자가 왜 그렇게 야위었나?"라는 질책을 받아 월남했다는 얘기가 전한다. 한국전쟁이 터지자 두 사람은 나란히 종군화가단에 들어갔다. 40년을 살고 요절한 이중섭은 '살아 있는 신화'로 남았고 92세까지 산 파블로 피카소를 뛰어넘은 최고령 현역화가 김병기는 20세기 문화사의 '살아 있는 역사'가 됐다.

● 서울미술관 '이중섭은 죽었다'展

"인간 이중섭 제대로 보자" '황소' 등 유작 20점 전시

◇이중섭은 죽었다=민족의 핍박과 전쟁의 상흔, 가난과 싸운 예술혼, 가족에 대한 그리움과 투병생활, 불꽃같이 살다 요절한 삶, 그리고 죽어서야 인정받은 천재성. 반 고흐나 모딜리아니에 비견하는 이중섭의 삶은 신화가 되기에 충분하다. 그러나 천재성과 광기에 대한 허상을 걷고 그를 직시할 필요가 있다.

서울 부암동 서울미술관은 이중섭 탄생 100주년을 맞아 '이중섭은 죽었다'전을 16일 개막했다. 개인으로는 국내 최대 규모로 이중섭 그림을 19점이나 소장한 미술관의 설립자 안병광(59) 유니온제약 회장은 "미술시장이 성장하고 그의 작품값이 급등하면서 가난하고 쓸쓸했던 삶은 신화가 됐다"며 "위작 시비, 과대평가 소리를 듣게 한 만들어진 신화 등 우리 스스로가 그를 죽였으니 이제 이중섭을 제대로 보고 다시 살리자는 뜻"이라고 설명했다.

출품작은 진품 18점에 레플리카(복제그림) 2점이다. 주인공은 단연 안 회장이 2010년 서울옥션 경매에서 35억6,000만원에 낙찰받은 1953년작 '황소'다. 분노와 애수, 갈등과 자각이 느껴지는 걸작이다. 이것 못지않은 1955년작 '피 묻은 소'와 '싸우는 소'도 인상적이다. 한국전쟁 이후 가난 때문에 처자식을 일본으로 보내고 홀로 투병하던 시절 그린 그림이다. 절망에서 벗어나려는 몸부림, 강인한 근육과 대조적인 소의 슬픈 눈이 여운을 남긴다. 전시작의 크기나 수가 아쉬운 것은 이중섭의 유작이 그러하니 탓할 수 없다. 대신 화가의 당시 상황을 느껴보라는 의도로 서울 마포 신수동의 작업실, 대구 경복여관 2층방, 통영과 제주 서귀포의 작업실 등 10개 공간을 드라마 세트장처럼 재구성했다. 미술사학자 최열의 '이중섭 평전'을 기반으로 꼼꼼히 고증했다. 오는 5월29일까지. (02)395-0100

● 가나아트센터 '백세청풍'展

"그림엔 시대·정신 담겨야" 신작·미공개작 50여점 선봬

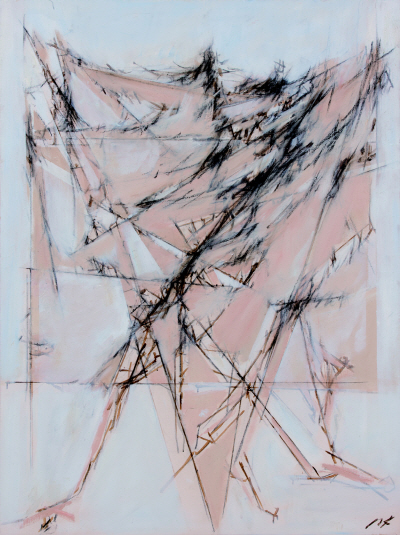

◇김병기는 살아 있다=김병기는 간밤에도, 아니 새벽까지도 그림을 그렸다. 캔버스에 테이프를 붙였다 떼어낸 자리에는 가느다란 선들이 흔적을 남겼다. 추상과 구상이 뒤섞인 작품인지라 눈으로 보는 것은 추상이요, 머리에 떠오르는 것은 구상의 이미지다. 거친 붓질로 그려낸 앙상한 인체는 연분홍 색감으로 그 형상을 추측할 뿐이다. 100세에도 붓을 놓지 않는 그는 최고령 현역화가로 '100세 시대'를 몸소 실천 중이다.

2014년 국립현대미술관에서의 개인전 이후 새롭게 그린 신작과 1970년대부터 작업한 미공개작 등 50여점을 모은 '백세청풍:바람이 일어나다'전이 25일부터 서울 평창동 가나아트센터에서 열린다. 근대부터 현대까지 관통하는 '문화사의 증인'인 김병기는 "20세기 미술은 양식을 만들었으나 지금의 현대미술은 그 양식만 남고 정신활동이 없어졌다"고 지적하며 "나는 그 정신활동을 되찾고 싶은 것이고 이런 현재의 노력을 21세기의 포스트모더니즘으로 볼 수도 있다"고 말했다. 기자를 위해 작업실을 열어보인 김 화백은 "이런 세월을 살고 있으면 이런 시대와 관계된 그림이 나오는 것이고 그것이 리얼리티이자 현실성"이라며 "한국이 가진 고유한 동양성, 새로운 미학이 빛을 발할 때가 바로 지금"이라고 강조했다. 여전히 카랑카랑한 목소리와 번뜩이는 눈빛을 가진 그는 청력이 좀 약해졌을 뿐 건강하다. 귀가 어두운 것도 "오히려 조용해 좋다"고 할 정도다. 상파울루비엔날레 커미셔너로 태평양을 건넌 뒤 1965년 미국에 눌러앉아 '재미화가'로 활동하던 그는 지난해 귀국했고 최근 한국 국적도 회복했다. 전시 부제는 그가 1947년 월남하면서 되뇌던 폴 발레리의 시 구절 중 '바람이 일어나다, 살아야 한다'에서 가져왔다. 5월1일까지. (02)720-1020