|

|

#1. 지금의 한국 영화산업은 더 이상 고위험 고수익 사업이 아니다. 감독이나 제작자 개개인의 입장에서는 매번 작품이 '모험'이지만 CJ E&M이나 롯데엔터테인먼트 등 거대기업은 어느 정도 계산을 할 수 있다. 제작비 100억원에 톱배우와 감독을 쓴 후 극장체인을 동원해 1,000개 이상의 스크린을 확보하면 적어도 손해는 보지 않는다. '국제시장' 같은 대박 영화도 예측 가능하다는 것이다.

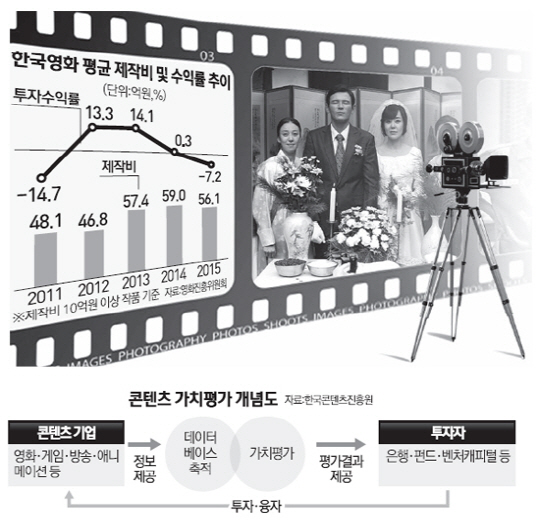

#2. 공연에 주로 투자하는 벤처캐피털 업체 인사의 이야기다. "시장이 어떻게 돌아가는지 잘 알 수 없다. 즉 누가 돈을 버는지 알 수 없다. 그래서 어떻게 해야 돈을 벌 수 있는지 알 수 없다." 산업 생태계로서는 오리무중인 우리 뮤지컬·공연업계를 의미하는 말이다.대한민국 문화콘텐츠 산업의 성장을 위해서는 콘텐츠 가치평가 시스템 구축이 절대적으로 필요하다는 목소리가 높다. 가치평가란 콘텐츠의 사업화를 통해 발생하거나 발생할 수 있는 경제적 가치를 금액이나 등급·점수 등으로 표현하는 것을 말한다. 지금까지 콘텐츠 기업은 영세성과 물적 담보력의 취약성, 고위험 고수익의 특성으로 투자나 융자를 받는 데 어려움을 겪어왔다. 특히 신용도·재무구조 등 제조업 중심의 기존 평가기준은 무형자산이 대부분인 콘텐츠기업을 평가하는 데 어려움을 줬다. 문화콘텐츠 산업의 특성을 반영한 가치평가 모형의 필요하다는 이야기다. 가치평가 시스템 구축에는 전제조건이 있다. 가치평가 모형 개발도 중요하지만 장르별로 과거 매출과 비용 통계를 참조할 수 있는 충실한 데이터베이스(DB)를 구축하는 작업이 먼저 이뤄져야 한다는 것이다. 대표적인 성공사례가 영화산업이다. 영화진흥위원회 통합전산망 등 영화산업의 축적된 자료는 투자자들이 미래 영화에 보다 자신 있게 투자하게 하는 바탕이 되고 있다.

◇가치평가는 DB 구축이 핵심=문화계의 자금은 영화산업으로 쏠리고 있다. 지난 2006년부터 2015년까지 10년동안 정부가 지원한 모태펀드를 통해 투자된 문화계정 1조5,614억원 가운데 영화 부문은 53.2%(8,314억원)로 절반을 넘는다. 별도의 영화계정 1,244억원 가운데 1,189억원도 영화 부문에 투자됐다. 이에 따라 전체 문화계정·영화계정에서 영화 부문 투자비율은 56.4%나 된다. 공연은 11.4%에 불과하고 이어 게임이 9.7%, 드라마 6.8%, 애니메이션캐릭터 6.7% 등이다.

지나친 투자쏠림에 대한 불만도 나오고 있다. 한국콘텐츠진흥원에 따르면 전체 문화콘텐츠 산업에서 영화가 차지하는 비중은 5.1%(2013년 기준)에 불과하다. 물론 투자자들도 할 말은 있다. 영화로 돈이 몰리는 것은 이 시장의 안정성 때문이다. 기존 영화들의 제작상황과 유통과정, 그리고 매출·이익 등 전반적인 경영상태에 대한 통계가 나와 있어 투자자로서는 시장에 대해 예상이 가능하기 때문이다.

반면 뮤지컬이나 게임·애니메이션에서는 이런 DB가 없다. 시장 상황을 모르니 투자자도 주저하고 이는 인재를 모으는 데도 장애가 되고 있다. 영화시장의 핵심은 통합전산망이다. 2004년부터 운영되고 있는 이 DB는 국내 영화시장을 투명하게 했다. 그리고 새로운 영화의 흥행 가능성도 아주 정확한 정도로 분석할 수 있게 했다. 영화진흥위원회에 따르면 지난해 규모 10억원 이상의 한국 상업영화 77편의 평균 투자비는 56억1,000만원으로 평균 7.2%의 손실을 기록했다.

영화뿐만 아니라 다른 문화콘텐츠 산업 DB 정보제공에 대해 어떤 식으로든지 콘텐츠 기업과 유통사들에 의무화할 필요가 있다는 목소리가 나오는 이유다. 국내 투자자들이 우리 콘텐츠에 대해 점점 보수적으로 대응하는 사이 중국 등 해외의 투자자들이 바다를 건너오고 있다. 게임업계의 한 관계자는 "우리 게임업체에 대한 중국인들의 투자 확대에는 과대평가의 요소도 있다"면서도 "다만 이는 중국 시장의 확대 가능성을 염두에 둔 것으로 정체된 한국 시장에 한정된 국내 투자자들과 시각이 다르다"고 말했다.

◇가치평가는 금융과 연계돼야=지금까지 문화콘텐츠기업은 영세성과 물적 담보력의 취약성, 고위험고수익의 특성으로 금융권으로부터 투자와 융자를 받는 데 어려움을 겪어왔다. 정부가 콘텐츠가치평가에 특화된 평가기관을 한국콘텐츠진흥원에 설치한 것은 오히려 늦은 감이 있다. 기술보증기금 등도 지금까지 콘텐츠가치평가를 일부 진행해왔지만 전문성 부족으로 어려움을 겪었다. 한국콘텐츠진흥원에 따르면 가치평가센터는 앞으로 영화와 게임 등 콘텐츠 장르별로 가치평가의 모형을 개발하고 시스템을 구축할 예정이다. 본격적인 가치평가 서비스는 올해 하반기부터 진행된다.

콘텐츠기업이 가치평가를 의뢰하는 주된 이유는 자금을 확보하기 위해서다. 가치평가센터의 평가를 '보증' 삼아 금융권에서 자금을 빌리거나 투자를 유치할 수 있기 때문이다. 최근 문화체육관광부가 금융위원회가 협력해 문화창조벤처단지에 '문화창조 금융존'을 개설하는 등 콘텐츠 기업에 대해 투자확대에 노력하기로 한 것은 긍정적이다.

탁정삼 한국콘텐츠진흥원 콘텐츠 가치평가센터장은 "제작자 입장에서는 자금난을 해소하고 제작 여건을 개선하며 금융권도 새로운 금융상품 개발이 가능해질 것"이라고 센터의 의의를 전했다.

![[콘텐츠 기획 4회] 금융존](http://newsimg.sednews.com/2016/03/17/1KTSQDNHL1_1.jpg)