금융사의 기초자산 대량매도행위가 시세조종행위, 즉 사기적 부정거래행위에 해당하는지를 두고 사안에 따라 다른 판단을 내린 것이다.

금융사의 ‘델타헤지’에 대한 법원의 상충된 판결로 ELS 상품 신뢰도 추락은 물론 투자자들에게 혼란을 줄 수 있다는 지적이 나오고 있다.

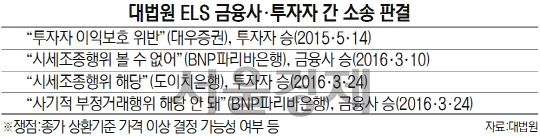

대법원 1부(주심 김용덕 대법관)는 24일 개인투자자 20명 등이 도이치은행 상대로 낸 상환 원리금 청구소송 상고심에서 원고 패소 판결을 한 원심을 깨고 사건을 서울고법으로 돌려보냈다.

재판부는 판결문에서 “도이치은행이 투자자들의 수익 상환 여부가 결정되는 만료일에 ELS 상품의 기초자산인 KB금융 보통주를 대량으로 판 행위는 시세조종행위 내지는 부당거래행위에 해당한다”고 밝혔다.

하지만 같은 날 대법원 3부(주심 박보영 대법관)는 ELS 상품 운용 과정에서 시세조종 의혹을 받은 BNP파리바은행의 ELS 기초자산 매도행위는 ‘시세조종’에 해당하지 않는다는 취지의 판결을 내렸다.

재판부는 판결문에서 “ELS 기초자산인 신한지주 보통주 주가가 매도행위로 만기상환 기준가격에 미치지 못해 투자원금 손실 결과를 초래했지만 인위적인 시세조종행위 또는 부정거래행위에 해당하지 않는다”고 판단했다.

즉 대법원은 도이치은행의 경우 만기 기준일 기초자산 가격이 상환 기준가격을 넘어가는 시점마다 반복적으로 대량 매도주문을 해 상환 기준가격 이하로 떨어뜨려 시세조종의 이유가 있다고 본 것이다. 반면 BNP파리바는 델타헤지의 원리에 따르면서도 기초자산의 매도가 시장에 미치는 영향을 줄이는 조치를 취했고 처분가격도 평균 처분가격 이상이라는 점을 고려해 금융사에 책임이 있지 않다고 판단했다.

대법원 관계자는 “대량 매도행위의 시간대와 수량·매도호가·매도관여율과 같은 요소가 시세조종행위인지를 판단하는 주요 요건이 된다”며 “이번 두 사건은 그 점에서 질적인 차이가 있다고 판단한 것”이라고 설명했다.

자본시장법이 금지하는 시세조종에 해당하면 손해배상 책임을 부담한다는 법리는 같지만 시세조종 유인 동기가 있었는지와 주식매도 형태에 따라 손해배상 책임을 부정할지 말지가 결정된다는 얘기다.

앞서 대법원은 지난 10일 BNP파리바은행 상대로 투자자가 제기한 손해배상 청구소송에서는 금융사의 정당한 위험회피거래라고 봤으며 지난해에는 대우증권에 ELS 투자 손해배상 책임을 인정하는 등 두 번은 투자자 손을, 두 번은 금융사 손을 들어줬다.