상장지수펀드(ETF) 시장에 뒤늦게 뛰어든 중소형 운용사들이 잇따라 손을 떼고 있다. 대형 운용사들이 시장의 90% 이상을 과점 형태로 선점하고 있는 ETF 시장에서 좀처럼 반전을 꾀하지 못해 설 곳을 잃고 있기 때문이다.

28일 금융투자업계에 따르면 동양자산운용은 지난 14일 ‘FIRST 스타우량 ETF’를 자진상장폐지하며 사실상 ETF 사업을 중단했다. 앞서 KTB자산운용 역시 지난해 ‘GREAT GREEN’ ‘GREAT SRI’를 자진상장폐지해 ETF 사업에서 손을 뗐다. 산은·흥국·신한BNP파리바·동부자산운용 등 ETF를 1~2개 보유한 다른 중소형 운용사들도 사업을 접기 일보 직전이다.

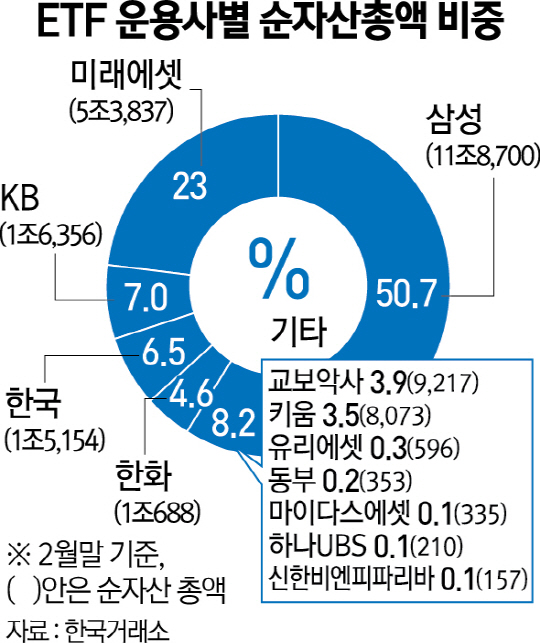

ETF 후발주자들은 2000년대 중후반에 ETF 시장에 뛰어들었지만 선발주자들의 단단한 시장점유율을 깨지 못하고 고전하고 있다. 한국거래소에 따르면 ETF 순자산총액이 1,000억원 미만인 운용사 9곳 중 최근 1년 동안 동부자산운용이 11억원, 흥국자산운용이 62억원 늘어났을 뿐 나머지는 모두 줄었다. 상위권 5곳이 90% 이상을 과점하고 있는 ETF 시장에도 흔들림이 없다. 2월 말 기준 국내 ETF 시장은 삼성자산운용이 50%를 차지해 압도적인 1위를 지키고 있으며 미래에셋자산운용이 23%, KB자산운용이 7%, 한국투자신탁운용이 6.5%, 한화자산운용이 4.6%로 뒤를 잇고 있다.

중소형 운용사들이 진입 장벽을 넘지 못하는 가장 큰 이유는 대중성이 떨어지는 틈새시장 공략에만 치우쳤기 때문이다. 기관투자가들은 시장지표를 추종하는 인덱스 ETF처럼 벤치마크가 명확하고 시장흐름이 어느 정도 예측 가능한 대형 ETF를 선호한다. 특히 가장 중요한 투자 결정 요소는 대규모 자금을 투자했다가 환매하기에 문제가 없을 정도로 유동성이 좋아야 한다는 점이다.

실제 시장을 과점한 대형사들이 운용하는 ETF는 순자산총액이 크고 단순한 구조를 갖춰 투자자들의 거래가 활발하다. 2월 말 기준 일평균 거래가 가장 활발했던 ETF 상위종목 10개 중 KODEX200과 TIGER200 등 코스피200을 추종하는 상품이 절반을 차지했다. KODEX200의 순자산총액은 5조원이 넘었고 2월 일평균 거래대금은 1,798억원이었다. 하지만 순자산총액 1,000억원 미만 운용사들의 ETF들의 일평균 거래대금은 1,000만~6,000만원 정도에 불과했다. 상장폐지된 FIRST스타우량의 경우 거래량 부족으로 관리종목 지정을 피하기 위해 유동성 공급자(LP)들끼리 의도적으로 거래했을 정도다.

한 중소형 운용사 관계자는 “자산배분 수단으로 ETF가 각광받고 있어 상품을 출시해 시장 진입에는 성공했지만 대형사들에 밀려 입지를 굳히기가 쉽지 않다”며 “상품을 유지하기에는 비용이나 노력 등에 대한 부담으로 내부적으로도 고민이 많은 상황”이라고 말했다.

인력이 부족한 것도 문제다. 대형운용사들은 별도의 조직을 꾸려 적극적인 마케팅을 통해 자금을 흡수하는 등 시장의 파이를 키우고 있다. 올 초 기준 삼성자산운용의 ETF운용인력은 8명, 마케팅인력은 8명으로 총 16명이었다. 미래에셋자산운용은 13명, 한화자산운용은 7명, KB자산운용은 6명, 한국투자신탁운용은 7명이었다. 반면 중소형 운용사들은 구조적인 한계로 인덱스펀드를 운용하는 패시브(Passive)본부 내 운용인력이 ETF 마케팅을 병행하는 경우가 많다.

한 중소형 운용사 관계자는 “ETF에 특화된 인력이 적어 인력을 보완하기도 쉽지 않다”며 “홍콩을 비롯한 중국 시장에서도 국내 ETF 운용인력들에 러브콜을 보내고 있어 중소형 운용사들의 인력난은 더욱 심화되고 있다”고 설명했다.