“대한민국의 우주 도전 시계는 5공화국 때문에 최소 10년가량은 뒤처졌다고 봐야 합니다. 당시 전두환 정권이 집권하면서 박정희 정권 때 추진했던 로켓 개발 사업을 싹 갈아엎고 조직과 인력 자체를 해체했기 때문입니다.”(서우덕 건국대 교수)

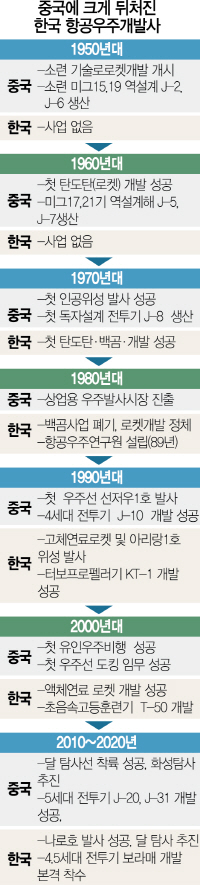

중국이 22일(현지시간) 2020년 화성 탐사 계획을 재천명하면서 국내 우주항공산업계에서는 각성의 목소리가 나오고 있다. 중국이 지난 60년간 우주 진출의 외길을 걷는 동안 우리는 정부가 바뀔 때마다 우왕좌왕하다 시간과 비용·인력자원을 낭비했다는 것이다. ‘왕 서방’은 이미 달 착륙에 성공했고 앞으로 4년 후에는 화성에 탐사선을 보내겠다고 하는데 김 서방은 그때쯤에야 달 탐사를 하겠다고 밑그림만 그린 상태다.

그나마 우리나라의 2020년 달 탐사 계획도 박근혜 정부가 출범하면서 당초보다 5년 앞당긴 목표이기는 하지만 곧바로 성공할지는 불투명한 실정이다. 한 국책연구기관 관계자는 “국회가 현 정부의 우주개발 예산편성안과 정책지원을 원안대로 처리해줄지도 불투명하다”고 우려했다.

박정희 정권은 1970년대 초 미국의 나이키 탄도미사일 기술 등을 참조해 7~8년 만에 국산 미사일 ‘백곰’ 개발에 성공했으나 1979년 박 대통령 서거 후 집권한 신군부가 ‘껍데기만 국산’이었다고 비하하며 해당 사업을 공중분해시켰다. 당시 백곰 개발에 참여했던 국방과학연구소 출신 고위관계자는 “탄도미사일과 우주발사체용 로켓은 기반기술이 똑같아 당시 백곰 사업에 이어 후속 미사일, 로켓 개발을 이어갔더라면 이미 우주로켓 강국이 돼 있었을 것”이라고 아쉬워했다. 국산 항공제조업 역시 김대중 대통령이 재임하던 2001년 보라매사업을 전격 발표한 뒤 탄력을 받는 듯했으나 참여정부와 이명박(MD) 정부가 사업 타당성 평가만 반복하다 10년 가까이 표류하고 말았다.

반면 중국은 마오쩌둥 주석 재임 시절이던 1956년부터 우주개발사업을 본격화했다. 옛 소련으로부터 탄도탄인 R1의 설계도 등을 이전 받고 기술협력 협정을 체결해 로켓개발에 나선 것이다. 그 결과 1960년 자국 최초의 탄도미사일(로켓) ‘둥펑1호’를 개발하고 1970년에는 세계 다섯 번째로 인공위성을 발사했다. 마오쩌둥 주석의 ‘양탄일성(대륙간탄도탄과 원자탄, 인공위성 개발정책), 덩샤오핑 주석의 ‘863계획’, 장쩌민 주석의 ‘9·21계획’, 후진타오 주석의 ‘횃불계획’에 이어 시진핑 현 주석은 ‘제조업 2050계획’에 우주산업을 핵심전략사업으로 포함시킨 상태다.

항공산업의 경우에도 중국은 20여년 전에 미국 F-15, F-16급에 해당하는 4세대 전투기 개발을 끝냈고 이제는 레이더에 거의 잡히지 않는 스텔스 기능 등을 갖춘 5세대 전투기(젠-20, 젠-31) 시제품 생산과 일부 양산단계에 이르렀다. 상업용 항공기시장도 겨냥해 초대형 여객기 개발에도 나서고 있다. 앞으로 7년 뒤에나 4.5세대 국산전투기(보라매·KF-X) 시제품을 내놓겠다고 계획만 세운 우리나라와 대조적이다.

기획재정부 관계자는 “미국에서도 항공우주사업에 드는 대규모 예산을 정부가 감당하기 쉽지 않아 스페이스X와 같은 민간기업들에 우주개발사업을 이전시키고 있다”며 “민간자본과 민영기업들의 활발한 자본참여가 필요하다”고 말했다. 우주발사체에는 부품이 15만개나 들어가 국산 개발시 산업계에 전후방의 경제파급 효과가 크다는 점도 민간산업생태계 조성의 이유로 꼽힌다.

그러나 국내 대기업들은 몸을 사리고 있다. 한 대기업 임원은 “우주개발사업은 발사체(로켓)가 한 번만 폭발해도 적게는 수천억원에서 많게는 수조원씩 날리는 구조여서 리스크가 크다”며 “내수는 협소하고 해외시장은 강대국들이 선점하고 있어 뚫기가 어렵다”고 말했다. 또 다른 대기업 관계자는 “항공우주산업은 핵심 기술, 부품들이 국제적으로 금수물자로 지정됐거나 기술이전 제한 대상으로 선정된 경우가 많아 국산품을 개발해도 수출이나 부품 수입에 곤란을 겪을 수 있다”고 말했다.

따라서 민간자본 참여를 유도하려면 정부가 리스크가 큰 사업이나 당장 수익이 발생하기 어려운 기초기술 개발을 주도하면서 발목을 잡는 각종 국제 협약이나 규제 등을 외교적으로 풀려는 노력을 강화해야 한다는 지적이 나온다. 미래창조과학부 고위관계자는 “최근 한미 우주협력협정을 개정해 양국간 사업 리스크를 적절히 분담하게 됐으며 지속적으로 추가적인 외교적 노력이 추진되고 있다”고 소개했다. /민병권기자 newsrom@sedaily.com