에너지 공기업 수술의 뇌관이라 할 한국석유공사와 한국광물자원공사 구조조정의 큰 방향이 나왔다. 일단 석유공사는 핵심자산으로 재편해 자원개발 기능을 계속 수행하는 반면 광물공사는 대부분의 자산을 매각하고 자원개발에서 손을 떼는 쪽으로 큰 가닥이 잡혔다. 하지만 실행 과정에서 해외 자산 평가기준 수립, 매각 시기 및 방법 조율 등 난관은 하나둘이 아니다. 전문가들은 우량자산을 도매금으로 넘기는 우를 피하기 위해서라도 세부전략을 치밀하게 수립해야 한다고 조언한다.

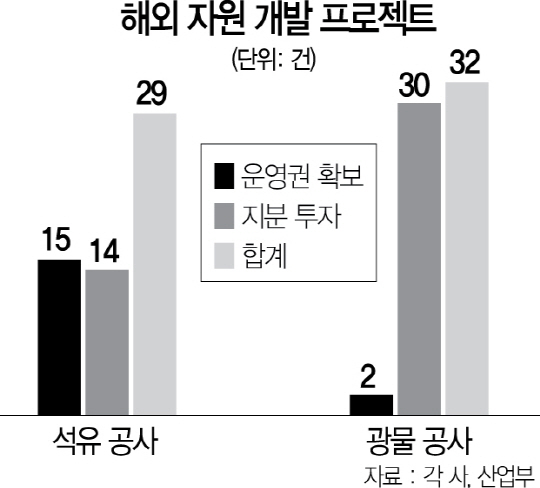

◇지분구조상 매각 어려워…자산 평가기준도 애매=자산매각을 위해서는 평가기준이 필요하다. 정부는 아직 여기까지 손을 대지는 못했다. 다만 유전·광산 등 업무와 직접 연관된 해외 자산이라도 수익성이 떨어지면 판다는 게 원칙적인 입장이다. 석유공사가 개발사업에 참여한 29개(올 4월 말 기준) 유전 가운데 50%에 가까운 15개는 단순 지분투자가 아닌 운영권자로 실제 경영권을 행사하는 프로젝트다. 특히 15개 중 60%인 9개 유전은 석유공사를 포함해 국내 기업이 100% 지분을 보유하고 있다. 유전의 수익이 나쁘더라도 매각 자체가 쉽지 않음을 유추할 수 있는 대목이다. 광물공사는 2개 광산(호주 와이옹, 멕시코 볼레오)만 운영권을 갖고 나머지 30개는 모두 지분투자다.

유전이나 광산의 잠재가치 평가가 어려워 재무평가 수준에 그칠 것이라는 분석도 나온다. 김정인 중앙대 교수는 “전문가 풀을 구성하든지 해서 자산평가라는 첫 단추부터 잘 끼워야 한다”며 “특히 (매각으로) 손해를 덜 보려면 자산의 잠재가치를 잘 포장해야 한다”고 말했다.

◇매각 시기·방법·완급 조절이 포인트=부실자산은 언제, 어떻게 매각하느냐가 관건이다. 정부도 원자재 가격이 오르는 시점에 패키지 매각, 추가 투자를 통한 매각가 인상 등 다양한 방법을 동원하기로 했다.

시장 상황은 녹록지 않다. 저유가로 도산하는 메이저 기업마저 나오면서 매물이 넘치는 상황이다. 매수자 우위 시장이 상당 기간 계속될 가능성이 크다. 강승진 한국산업기술대 교수는 “요즘 일본 기업이 자산매입에 적극적인데 무조건 가격을 후려치려 할 것”이라며 “매각 시기와 매각 추진에 따른 완급 조절이 중요하다”고 조언했다.

구조조정 총론에 지나치게 얽매여서는 역효과가 날 수 있다는 지적도 나온다. 가령 자원개발 업무를 사실상 잃게 된 광물공사라도 알짜 자산이라면 매각에 신중해야 한다는 것이다. 일례로 광물공사에서는 마다가스카르의 ‘암바토비’ 광산, 코발트 등의 시생산이 시작된 볼레오 광산 등은 사업성이 괜찮다고 보고 있다. 한 국책연구소 관계자는 “경영책임을 묻는 차원에서 자산 팔기를 강요해서는 게도 구럭도 잃게 된다”며 “공사 구조조정에 대한 큰 줄기와는 별개로 자산 처리는 개별 분석을 통한 대응이 이뤄져야 한다”고 지적했다.

◇유관기관 간 기능통합, 전문성이 최우선=정부는 광물공사의 광물비축 기능은 조달청, 광물산업 지원 기능은 광해관리공단으로 통합하는 방안을 검토하고 있다. 하지만 광물공사는 이들 기관보다 경쟁력이 낫다고 주장한다. 광물비축은 전략적 비축이라는 취지에 맞고 광물산업 지원은 폐광 지원에 치중하는 광해관리공단과 달리 탐사·기술·생산 등 전 단계 지원이 가능해 강점이 있다는 것이다. 김 교수는 “전문성에 입각해 판단해야 시빗거리가 발생하지 않는다”고 말했다. /세종=이상훈기자 shlee@sedaily.com