산업 분야의 전문가를 꿈꾸며 고등학교를 졸업해 일찍 사회에 첫발을 내디딘 고졸 하청 청년들. 경제적 어려움으로 빨리 사회에 나가 기술을 배우려 하지만 정규직 자리도 많지 않고 이들에게 주어지는 업무는 누구나 대체 가능한 단순 업무가 대부분이다. 자동차 산업 조립 라인에서 일하는 이재인(32·가명)씨는 “막상 사회에 나오니 단순한 일만 시켜 자격증이 전혀 쓸모없다. 제대로 된 경력이 쌓이지 않아 이직만 수차례고 1년씩 재계약을 하는데 임금이 높은 곳을 찾다 보니 노동 강도만 센 곳으로 온 것 같다”고 말했다.

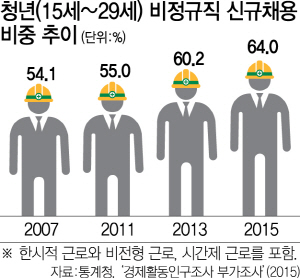

이직을 해도 경력은 인정받지 못해 매번 신입사원 수준의 월급을 받는다. 케이블 업체에서 20년 넘게 근무한 이모씨는 “이직을 10년간 열 번 하는 경우도 수두룩하다. 물론 처음에는 버틴다고 버티지만 사업자가 바뀌어 속수무책으로 나갈 때가 부지기수다. 이 업계에는 10년 넘게 신입 월급인 사람도 많다”고 말했다. 한국비정규노동센터의 ‘청년 비정규직 현황과 대안’에 따르면 청년 노동자 중 정규직으로 한 번 이상 고용된 적이 있는 비율은 13.2%에 불과한 반면 비정규직으로 한 번 이상 고용된 적이 있는 비율은 51.3%로 4배에 가까웠다. 또 29살 이전에 비정규직으로 취업한 횟수가 5회 이상이라고 응답한 비율이 13.6%에 달했다.

비정규직 간 ‘경쟁’을 붙이는 잔인한 ‘먹이사슬 구조’도 이들의 고용 불안을 부추긴다. 통신사 비정규직의 경우 케이블 설치 기사들의 실적을 해피콜(전화상담원)을 통해 평가한다. 하지만 같은 시간대에 세 집을 방문하라는 살인적인 스케줄을 주거나 갓 들어온 신입의 경우 기술이 손에 익지도 않은 상황에서 혼자 작업장에 들어가라고도 한다. 이런 상황에서 원청은 전국의 사업장을 평가해 매년 평가지표가 낮은 업체 세 곳씩과 계약을 해지한다. 별다른 수가 없어 반발하면 ‘자르겠다’거나 ‘월급을 차감하겠다’고 하기도 한다.

안정적으로 물량을 공급받지 못하는 하청 자체의 본질적인 문제도 크다. 원청에서 요청하는 물감이 수시로 바뀌다 보니 제2·3 하청들은 줄줄이 위태로워 직원들을 해고할 수밖에 없다. 충북 청주의 보일러 업체에서 하청으로 근무했던 한인수(27·가명)씨는 “사장이 임금 지급을 계속 미루다가 갑자기 연락이 끊겼다. 회사가 부도나서 사장 번호도 바뀌고 사무실도 사라졌더라. 형사고발을 하려고 원청에 연락했지만 원청에서는 알아서 해결하라고 했다”며 노동상담을 통해 답답한 심경을 토로하기도 했다.

박혜영 노무사는 “노동 악순환 구조 때문에 가장 기술이 없고 사회에 대해 모르는 청년들이 많은 피해를 입고 있다. 삼성 제3하청 업체에서 메탄올 중독 현상을 보인 하청 노동자들도 모두 청년층에 속해 있었다. 하청, 파견, 더 넓게 보면 원청 업체에 이르는 모든 대한민국 노동자들에게 노동권이 보장되지 않기 때문에 발생한 문제이며 문제의 근본은 대기업의 부도덕한 경영층과 이를 묵인하는 무능한 정부에 있다”고 말했다. /정수현·이종호기자, 김인경인턴기자 value@sedaily.com