최근 신차 출시와 충전소 확대 바람을 타고 전기차 시장이 달아오르고 있다. 그런데 전기차의 실제 운영비(전기료)가 얼마인지 제대로 알고 구입하는 소비자는 많지 않다. 관련 요금 및 지원체계가 충전방식이나 시간별, 심지어는 계절이나 지역별로 난수표처럼 복잡하기 때문이다.

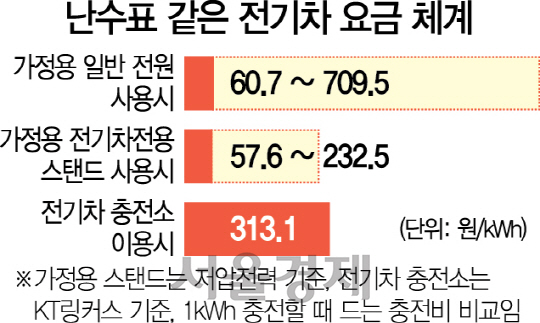

29일 서울경제신문이 상황별 전기차 전기료 부담 수준을 비교해보니 전력요금 체계를 이해하지 못하고 비싼 과금 방식으로만 충전할 경우 동급의 휘발유차 연료비보다 1.9배가량 더 비싼 ‘전기료 벼락’을 맞을 수 있는 것으로 분석됐다. 가정용 전기차 전용 충전설비(속칭 전원 스탠드)에 플러그를 꽂아 충전하면 하루 중 시간대역이나 계절에 따라 1㎾h당 전기요금이 최대 4배(57.6~232.5㎾h)까지 차이가 났다. 반면 전원 스탠드가 아니라 일반 가전기기용 콘센트에 플러그를 꽂아 충전할 경우 가정의 평소 전력소비 수준에 따라 누진제가 적용돼 1㎾h당 최고 약 709원의 요금이 부과될 수 있다. 전원 스탠드냐, 일반전원이냐에 따라 같은 가정용 전기료가 최대 12배 이상 벌어지는 것이다.

그런데 1㎾h로 달릴 수 있는 주행거리마저 국산 전기차 제품별로 2배가량 차이(4.4~10.2㎞)를 보인다. 이 중 1㎾h당 약 4㎞를 주행할 수 있는 전기차로 150㎞를 달릴 경우 전기요금 부담은 충전방식에 따라 최저 2,160원(전원 스탠드 사용)에서 최고 2만6,587원50전(일반 가정전원 사용)으로 차이가 난다. 휘발유 1ℓ당 15㎞를 달리는 일반 승용차로 150㎞를 주행할 때 연료 값이 1만4,293원(28일 석유공사 공시가격 기준)이므로 전기차 전기요금이 1.9배 더 높아질 수도 있는 셈이다.

더구나 전원 스탠드 설치비용은 대당 700만원대을 호가하는데 소비자 부담 여부는 지방자치단체·자동차제조사별로 다르다. 최대 1,000만원대인 자동차 배터리 가격도 사실상 감가상각 형태로 자동차 운행비에 전가되는 숨겨진 비용이다. 한 민간 전기차충전사업체 간부는 “정부가 복잡한 전기요금 체계와 충전설비 지원책을 간소화해야 소비자들의 오해를 불식시킬 수 있다”고 말했다. 이어 “배터리도 백금 등 소재비용이 비싸 이를 대체할 신기술 개발에 정책적 지원이 필요하다”고 덧붙였다 .