IMF 외환위기로 국내 대기업들이 줄줄이 구조조정에 착수했던 지난 1998년 3월 당시 은행감독원은 53개 재벌기업에 1999년 말까지 부채비율을 200% 이하로 낮추라고 주문한다. 업종별 특성은 고려되지 않았다. 선박금융을 이용하지 않고서는 거액이 들어가는 선박 수백 척을 운용할 수 없었던 해운사들은 부채비율을 맞추기 위해 배를 팔기 시작했다. 이후 남의 배를 빌려 항로에 투입하는 ‘용선’이라는 관행이 나타났다. 해운업 위기의 서막은 이렇게 시작됐다.

한진해운 법정관리를 두고 정부의 판단 착오로 국적 해운사를 잃었다는 비판이 나오는 가운데 과거에도 해운업에 대한 정부의 오판과 실기가 해운업 위기를 촉발시켰다는 지적이 나오고 있다. 그중 가장 결정적인 타격을 입힌 것이 ‘부채비율 200% 룰’이었다. 대형 해운사의 한 전직 임원은 “해운사들은 한 척에 적게는 수백억원, 많게는 수천억원을 호가하는 선박의 특성상 부채비율이 높을 수밖에 없었다”며 “당시 업계는 정부 당국에 해운업의 특수성을 여러 차례 설명했지만 허사였고 결국 200% 룰에 발이 묶였다”고 전했다.

부채비율이 족쇄가 된 상태에서 해운사들은 신규 선박 구입은 엄두도 낼 수 없었고 보유했던 선박도 팔아치워야 했다. 1999년 말까지 국내 해운업계가 매각한 선박이 110척에 달했다. 서둘러 팔다 보니 헐값매각 논란까지 나올 정도였다.

결국 해운업계는 남의 배를 고가에 빌리는 ‘용선’이라는 방법을 쓰기 시작했다. 최근 해운사 정상화에 가장 큰 장애가 됐던 용선이 이때 시작된 것이다. 해운사 관계자는 “당시 비싼 용선료를 지불하고 배를 빌린 것은 물론 ‘소유권취득후임대(BBC)’ 조항으로 임차비는 임차비대로 내고 10~15년 이후 노후화된 선박을 떠안는 구조였다”며 “해외 선주들은 향후 배값이 떨어질 것까지 고려해 이런 불합리한 조항을 들이댔지만 부채비율에 묶여 운신의 폭이 없는 우리나라 해운업계는 선택의 여지가 없었다”고 말했다. 당시 중국이나 일본의 국적 해운사들이 정부지원금을 받아 배를 사들인 것과는 반대 행보였다.

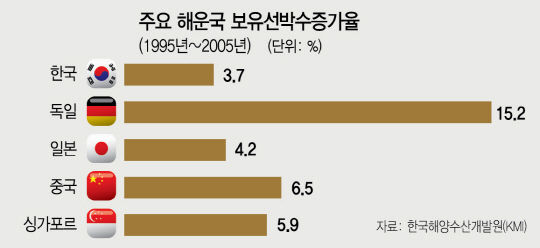

이는 수치에서도 나타난다. 1995년부터 2005년까지 국내 해운업계의 보유선박 수 증가율은 3.7%로 독일(15.2%), 일본(4.2%), 중국(6.5%), 싱가포르(5.9%) 등에 한참 밑돈다. 반면 우리나라 보유선박의 평균 연령은 2015년 기준 13.8년으로 일본(8.3년), 독일(10.3년), 대만(11.3년), 이탈리아(12.3년)보다 높다. 세계 10대 해운국 선박의 평균 연령인 12년보다도 높은 수치로 보유선박이 그만큼 노후화됐다는 얘기다. 업계에서는 당시 해운업체들이 부채비율을 신경 쓰느라 신규 선박을 건조하지 못하는 등 투자를 미룬 것이 선박 노후화로 연결돼 경쟁력 약화로 이어졌다고 지적한다.

김우호 한국해양수산개발원(KMI) 본부장은 “2000년 초반에는 글로벌 대형 선사인 머스크와 한진해운·현대상선의 규모가 4~5배 정도 차이였지만 지금은 10배 넘게 벌어졌다”며 “당시 투자 적기를 놓친 것이 해운업 경쟁력 강화의 기회비용이 됐다”고 말했다.

정부의 오판은 이뿐만이 아니다. 2009년에는 반짝 호황에 취해 구조조정 계획을 덮음으로써 결국 한진해운의 법정관리행이라는 더 큰 화를 초래했다.

2008년 베이징올림픽을 앞두고 중국 수출입 물량이 급증하면서 국내 해운사들은 10년 이상 장기계약으로 배를 경쟁적으로 빌렸다. 2007년 718척이던 국내 해운사의 보유선박 수는 2008년 828척까지 늘었다. 하지만 이 호황은 신기루에 그쳤다. 올림픽 직후 중국의 원자재 사용량이 감소한데다 엎친 데 덮친 격으로 2009년 글로벌 금융위기 파고가 시작되면서 해운업도 직격탄을 맞았다. 2008년 5월 1만1,793을 기록했던 발틱운임지수(영국 해운거래소가 발표하는 선박운임의 지표)는 그해 말 671로 곤두박칠쳤다.

이에 2009년 1월 정부는 건설·조선과 함께 해운업에 대해서도 대대적인 구조조정에 착수하겠다는 계획을 발표했다. 금융기관들도 이에 맞춰 해운사들에 대한 신용위험평가를 실시했다. 하지만 2009년 해운운임이 일시적으로 상승세로 돌아서면서 정부의 해운업 구조조정에 대한 의지도 사라졌다. 오히려 2009년 164개였던 해운사는 2010년 185개로 늘었다. 2010년 하반기부터 해운업의 추락은 바닥을 모르고 이어졌다. 현대상선의 20분기 연속 적자도 이때부터였다.

2013년 7월 정부는 다시 한 번 건설·조선과 함께 해운업 구조조정 계획을 발표했지만 이도 용두사미로 끝났다. ‘선박펀드’를 통해 한진해운·현대상선 등의 노후선박 33척을 인수하는 수준에 그쳤기 때문이다.

김우호 본부장은 “정부는 학계와 업계의 요구에도 해운전문금융기관 등 전문조직 설립 없이 땜질식 정책으로 해운업을 이어갔다”며 “결국 정부가 해운업에 대해 시황을 넘어서는 장기전망을 할 수 있는 능력이 없기 때문에 ‘현재가 좋으면 좋은 것’으로 구조조정 타이밍까지 놓칠 수밖에 없었다”고 말했다.