산은 지붕을 해마다 인다

묵은 기와를 걷어내고

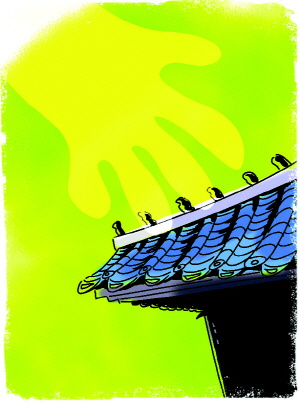

추녀 끝에서 용마루 쪽으로 인다

기와 사이가 너무 넓으면 꽃으로 덮는다

무료한 지붕은 어디에도 없도록

바위가 있으면 푸른 이끼를 바르고

돌무지가 있으면 산새 소리로 촘촘히 엮는다

그 아래 사는 한지붕 식구들

기근에 비 맞지 않게

뿌리에 찬바람 들지 않게

해마다 청기와로 인다

청와대보다 높은 집

얼마나 노련한 기술자인지

기와 한 장 깨뜨리지 않는다

낯짝, 파렴치한 기왓장 말끔히 걷어내고

세상 푸르게 덮어 줄

투명한 손은 어디 없을까

여름내 뜨거운 햇볕과 비바람 막아주던 초록 기와들 울긋불긋 녹슬고 있다. 저 지붕 덕에 아기새들은 자라서 깃을 뽐내고, 다람쥐 식구들 알밤 껍데기 두드리며 함포고복 노래하지만 산의 이마엔 다시 주름이 잡힌다. 산은 용비어천가 새긴 기왓장들을 부수고 새 지붕 일 것을 숙고할 것이다. 추상과 북풍 참모 거느리고 도토리 한 알의 세금도 새지 않도록 쥐구멍을 막을 것이다. 내년 봄 온 생명을 깨울 연설문을 손수 쓰고 고치느라 고드름 만년필이 솔찬히 필요할 것이다. <시인 반칠환>