올해 7월 BMW코리아의 중형세단 ‘520d’를 구매한 직장인 A씨는 최근 인터넷 동호회 카페에 들어갈 때마다 속이 상한다. 연말이 돼도 예년 같은 파격 할인은 없을 것이라는 딜러의 말을 믿고 차를 샀는데 4개월여가 지나자 본인보다 많게는 300만원에서 500만원 이상씩 할인해 구입했다는 글들을 쉽게 볼 수 있기 때문이다.

올해 8년여 만에 국내 판매 1위의 왕좌를 메르세데스벤츠에 내주게 된 BMW코리아가 경쟁 차종인 벤츠에 비해 연중 상대적으로 많은 금액을 깎아주는 데 이어 올해 말 큰 폭의 할인판매를 강행해 논란이 되고 있다.

5일 업계와 수입차 온라인판매 사이트 등에 따르면 BMW와 아우디·재규어 등 주요 수입차 브랜드들은 이달부터 연말 프로모션에 돌입했다. 연말이 되면 수입차 업체들은 연식변경 물량 등을 밀어내기 위해 할인판매에 돌입한다.

올해는 특히 BMW코리아의 할인폭이 다른 브랜드에 비해 큰 편이다.

대표 중형세단 5시리즈는 일부 딜러와 온라인판매 사이트의 안내문을 보면 BMW코리아 파이낸셜 서비스를 이용할 경우 현금 1,000만원에서 1,200만원까지 할인해주고 있다. 5시리즈의 경우 ‘530d xDrive M 에어로다이내믹’은 차량 가격의 19.5%인 1,600만원을 할인해준다. 7시리즈는 아예 공식적으로 1년치 리스료 무료 조건까지 내걸었다. 온라인사이트에서는 ‘730d xDrive’를 15%(2,000만원) 할인된 1억1,270만원에 구입할 수 있다. ‘740d xDrive M’은 1,500만원을 깎아준다.

물론 BMW코리아뿐 아니라 다른 수입차 브랜드들도 할인을 진행하고 있다. 하지만 BMW코리아처럼 할인이 많고 공식 할인과 비공식 할인 간 차이가 크지 않다. 지난 7월 말 주요 차종의 판매정지를 당한 아우디는 A8·A7·A6 등 대부분의 차종에 대해 무이자판매 등을 실시하고 있다. 온라인사이트에서 조회해봐도 비슷한 수준의 프로모션을 제공하고 있다.

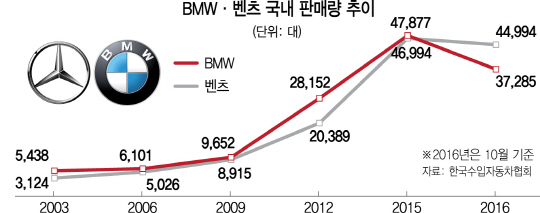

업계에서는 BMW코리아가 할인에 열을 올리는 가장 큰 원인을 8년 만에 벤츠에 뒤진 판매량으로 보고 있다. 실제로 벤츠코리아는 올해 10월까지 4만4,994대로 BMW코리아(3만7,285대)를 앞지르고 있다. 지난해에는 BMW가 벤츠를 1,000대가량 앞섰다. 특히 벤츠코리아가 BMW의 중형세단 5시리즈의 연식변경을 앞두고 할인판매에 대응하기 위해 사실상 5,000만원대 E클래스인 ‘E200’을 투입하는 등 판매 확대에 나선 것도 영향을 줬다. BMW가 전통적으로 강세를 보여온 SUV 시장에서 벤츠코리아가 신차를 대거 출시한 것도 악재였다. BMW코리아는 5일 X5와 X6에 대한 36개월 무이자할부 판매를 밝히기도 했다.

소비자 입장에서 같은 차량을 보다 저렴한 가격에 구입할 수 있다는 점에서 연말할인은 반가운 일이다. 하지만 정상 가격에서 10% 이상 깎아 파는 일이 상시화되면서 수입차 가격 책정에 문제가 있는 것 아니냐는 지적이 나온다. 일단 비싼 가격을 매겨놓고 깎아 팔아 소비자들을 호도한다는 것이다. 출시된 지 1년 남짓한 플래그십 세단 7시리즈를 15% 이상 할인해 팔고 내년 초 완전변경 모델이 출시되는 5시리즈의 경우 올 하반기 내내 1,000만원가량을 싸게 판매했다. 이렇다 보니 고객들은 신차가 나오더라도 ‘연말이 되면 할인폭이 커질 텐데’라며 기다리고 이로 인해 대기수요가 늘어 BMW코리아의 판매량 역시 정체를 나타낸다고 전문가들은 보고 있다. 경쟁 브랜드인 벤츠코리아가 단돈 10만원 할인에 대해서도 인색하다는 평가가 나오는 반면 BMW코리아는 딜러 재량으로 상시 할인폭이 많게는 수백만원씩 달라진다는 인식이 큰 것도 이유로 분석된다. 실제로 연말 벤츠 주요 딜러사들의 할인폭은 100만~200만원 전후다.

전문가들은 이 같은 수입차 업체들의 할인정책에 대해 판매상황에 맞게 가격조절에 나서는 것이어서 자연스러운 현상이라고 보면서도 그만큼 가격 거품이 많이 끼어 있는 방증이라고 지적한다. 김필수 대림대 자동차학과 교수는 “할인판매가 습관화되면서 소비자들의 가격에 대한 불신이 커지고 있다”며 “당장은 판매량을 늘리는 데 도움이 될지 몰라도 스스로 브랜드 이미지를 갉아먹고 있는 셈”이라고 지적했다. /성행경·강도원기자 saint@sedaily.com