의류제품도 KC인증을 받아야만 인터넷 판매를 할 수 있게 개정된 전기안전법이 영세업체들의 부담만 가중시켜 ‘제2의 김영란법’이 될 수 있다는 우려가 커지자 정부가 진화에 나섰다. 생활용품에 한정해 전기안전법 시행을 1년 늦추기로 한 것인데 애초부터 시장 상황을 고려하지 않고 법을 만들어 시행해 논란만 키웠다는 지적이 나온다.

26일 산업통상자원부 국가기술표준원은 ‘전기용품 및 생활용품 안전관리법(전기안전법)’을 28부터 시행한다고 밝혔다.

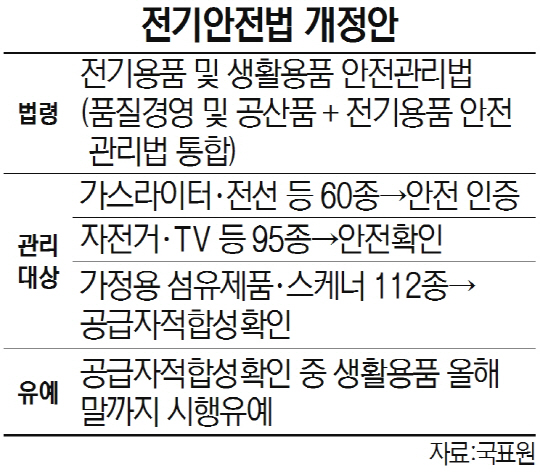

전기안전법은 전기용품과 공산품에 개별적으로 적용되던 법(‘전기용품안전관리법’과 ‘공산품안전관리법’)을 통합한 것이다. 지난해 1월17일 공포돼 1년의 준비·유예기간을 가졌다.

개정된 법은 인터넷에 판매되는 제품은 소비자가 확인할 수 있게 인증정보 게시를 강제하는 것이 핵심이다. 이에 따라 생활용품 제조·수입업자도 공급자적합성확인 서류(KC 인증서)를 보관해야 한다. 기존에는 ‘안전 확인’된 용품에 중대한 결함이 있으면 ‘안전 확인’ 표시만 사용하지 않으면 됐다. 그러나 이제는 다시 시험과 신고절차를 거쳐 안전을 확인받아야 판매할 수 있다. 업체들이 인증을 원활히 받을 수 있게 전기용품에 대한 인증기관 지정요건도 완화했다. 기존에는 인증 대상 제품 11개 분류 중 절반 이상에 대한 시험능력이 있어야 인증기관으로 지정이 가능했다. 하지만 법 개정으로 3분의1 이상만 갖춰도 인증기관이 될 수 있다.

이번 개정안에서 논란이 된 부분은 생활용품이다. 의류 등 섬유제품까지 KC인증을 받아야 인터넷 판매가 가능하도록 하는 내용을 담아서다. 이 때문에 영세업체들을 중심으로 생활용품에 전기용품과 같은 안전 규정을 적용하는 것은 과도하다는 논란이 일었다. 특히 KC인증을 받으려면 건당 20만~30만원이 드는데다 자체 역량이 안 되는 소규모 업체는 대행기관을 거쳐 인증을 받아야 하기 때문에 부담이 늘어난다는 주장이다. 동대문 의류 상인이나 소규모 인터넷 구매대행 업체는 안전과 관련된 인증비용을 감당하지 못하고 문을 닫을 수 있다는 우려가 나오는 이유다.

논란이 커지자 정부는 생활용품 가운데 공급자적합성확인 제품에 대해서는 올해 12월31일까지 인증마크를 게시할 필요 없이 제품·모델·사업자명만 게시하고 판매할 수 있도록 허용했다. 또 제조·수입업자가 제품설명서·시험결과서 등 관련 서류를 보관하도록 규정한 개정안도 생활용품에 대해서는 올해 말까지 유예기간을 부여하기로 했다.

국표원은 “유예기간을 부여한 2개 사항에 대해 소비자 안전을 확보하면서 소상공인의 부담을 줄일 방안을 마련할 것”이라고 밝혔다./세종=구경우기자 bluesquare@sedaily.com