피부 이식 수술이나 신체 부위 접합 수술에서 관건은 혈액이 응고되지 않도록 하는 것이다. 이때 거머리를 수술 부위에 올려놓으면 피를 빨아들이는 동시에 거머리 침샘 속 생리활성화 물질이 몸속에 침투하면서 피가 굳지 않게 한다. 특히 이 물질은 진통을 줄여주고 염증 회복을 도와준다. 일명 거머리 요법이다. 이미 현대의학에서 널리 쓰이고 있는 이 요법은 중세와 초기 근대 유럽에서 그 역사를 찾을 수 있다. 색전증부터 결핵까지 모든 병에 이상적인 치료법으로 동원됐던 거머리는 20세기 들어 비과학적인 치료로 치부됐다가 과거의 아이디어를 재고한 한 의사를 통해 제 위상을 되찾게 된다.

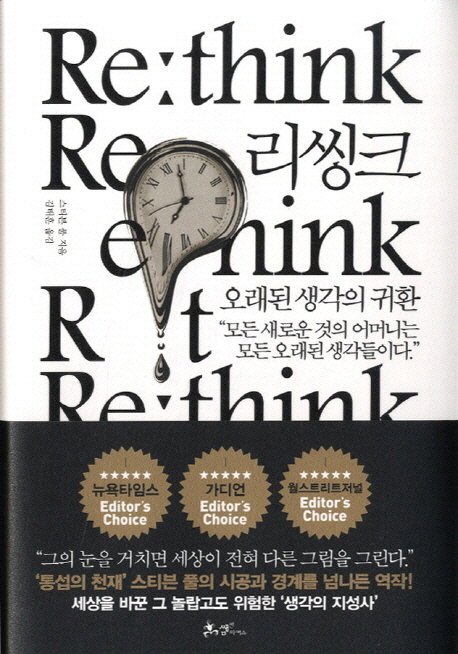

영국의 저널리스트 스티븐 풀이 쓴 ‘리씽크’에 따르면 우리는 재발견의 시대에 살고 있다. 재발견은 리씽크를 통해 가능하다. 저자가 정의한 리씽크의 의미는 두 가지다. 하나는 다시 생각해보는 것, 나머지는 생각하는 방식을 아예 바꾸는 것이다. 우리의 삶을 첨단의 영역으로 이끌고 있는 다양한 기술과 비즈니스 이론, 철학이 실제로는 수백, 수천 년 전 태동했다는 사실. 이것이야말로 우리가 ‘리씽크’해야 하는 이유라고 저자는 주장한다.

과거에서 가져온 생각들은 현재에 맞게 변주돼 우리 삶을 바꿔놓고 있다. 1926년 니콜라 테슬라가 창안한 스마트폰, 2,300년 전 고대 스토아 철학을 통해 설파됐던 인지행동치료, 최근에는 비즈니스, 스포츠 등의 영역에서 활용되고 있는 손자병법도 마찬가지다. 어떤 생각들은 옳다는 사실이 일찌감치 입증됐는데도 사회의 통념에 의해, 기득권층의 이해에 따라 무시되기도 한다. 이런 생각들은 적절한 때를 만나면 진리로 거듭날 수 있다. 가령 의사가 손을 깨끗이 씻는 것만으로도 환자의 사망률을 낮출 수 있다는 것이나, 전자담배가 담배보다 덜 해롭다는 것 등이다.

퍼즐 하나를 맞추면 완성되는 아이디어도 역사를 거듭하면 다시 조명받게 돼 있다. 1800년도에 상용화됐지만 값싼 화석연료로 밀려난 전기차 기술은 현대의 배터리 기술이 더해지지 않았다면 또 다른 200년을 기약해야 했을지도 모른다.

앞서 하늘 아래 새로운 것이 없다는 사실을 입증했다면 반대로 하늘 아래 새로운 것도 약간은 있다는 반명제 파트가 이어진다. 가령 뉴턴의 중력의 법칙, 망원경 등이 그 예다. 결국 저자가 주장하고자 하는 것은 과거와 단절하고 무에서 유를 창조하는 것만을 혁신으로 정의하는 실리콘밸리 이데올로기의 오류다. 그는 “혁신이라는 개념이 이단아 같은 젊은 기업가가 번뜩이는 영감을 토대로 무에서 유를 창조해 세상을 바꾸는 식으로 협소해지면 과거를 재고하는 데서 얻을 수 있는 엄청난 가능성을 놓칠 수 있다”고 지적한다. 그가 판단하는 이상적인 혁신가는 일론 머스크다. “나는 단절을 좋아하지 않으며 기존의 것들을 어떻게 하면 더 좋게 바꿀 수 있을지를 고민하는 사람”이라는 머스크의 말을 인용하며 “창의성은 그동안 간과된 아이디어의 가치를 깨닫는 능력일 수도 있다”고 정의한다.

이미 틀린 것으로 판명 났는데도 사라지지 않는 좀비 아이디어마저도 때로는 사회에 유익하다. 홀로코스트를 부정하는 주장은 철저한 진실 규명으로 이어졌고 이를 통해 나치의 만행이 만천하에 드러났다. 여기서 그가 주창한 개념이 플라시보 아이디어다. 아이디어의 옳고 그름보다 아이디어의 재고를 통해 나온 결과가 유용한지가 더 중요하다는 것이다.

지금은 진리의 타이틀을 거머쥐지 못했지만 우리의 세계를 좀 더 낫게 할 수 있을만한 과거의 아이디어들은 어떤 것들이 있을까. 여기서부터는 저자의 가치판단이 드러난다. 가령 모든 사람에게 최소한의 소득을 보장하는 기본소득 개념이나, 직접 민주주의의 부활 같은 것들이다. 특히 임신과 출산이 권리를 획득해야만 할 수 있는 행위가 될 수도 있다는 생각은 흥미롭다. 그는 누구나 원하는 만큼 아이를 가질 수 있다는 생각은 언젠가 사회적으로 해로운 것으로 보일 수도 있지 않으냐고 조심스럽게 예측한다. 물론 이 아이디어는 관청의 보조로 결혼하고 아이를 낳는 것은 모든 사람에게 해를 입히는 일이라고 주장한 멜서스에게서 근원을 찾는다.

이제 역사적 논증을 거쳤으니 리씽크 교리의 화룡정점을 찍을 차례. 그런데 여기서 맥이 빠지고 만다. 과거의 ‘모든 새로운 것의 어머니는 오래된 생각들이므로 이를 그냥 지나치지 말고 끊임없이 회의하고 논증하자’는 당연한 주장을 펼치는데 굳이 고대 그리스의 회의론자 피론를 끌어다 쓴다. 그 역시 과거의 생각을 재고하는 리씽크를 실천하고 있다고 입증이라도 하듯 말이다.

리씽크는 지금 우리의 삶, 생각하는 방식, 우리가 쓰는 물건에 영향을 미친 과거의 생각이 무엇인지 궁금한 이들이라면 흥미롭게 읽을만한 책이다. 그러나 ‘리씽크’의 교리를 설파하느라 온갖 사례를 열거하는데 400페이지에 달하는 분량을 써버린 나머지 정작 독자들이 무언가를 재고하거나 달리 생각하려면 어떻게 해야 할지, 주로 어떤 생각들에 의심을 가져야 할지 구체적인 방법론을 들지 못했다.

번역 투가 곳곳에서 눈에 띈다는 점 역시 아쉬운 부분이다. 실생활에서 쓰지 않는 낯선 단어들이 독서 흐름을 방해한다.

책을 다 읽고 난 후 책의 겉표지에 적힌 영미권 매체들의 찬사가 의심스러운 독자들은 기사 원문을 찾아볼 만하다. 뉴욕타임스, 파이낸셜 타임스 등 일부 리뷰에서는 “실존적인 질문에는 답하지 못했다” 등의 혹평도 눈에 띄었다. 그가 쓴 사례가 사실과 다르다는 지적도 있었다. 뉴욕타임스에 이 책의 리뷰를 쓴 칼럼니스트 가레스 쿡은 “1837년 이미 전기자동차가 등장했다며 예로 든 스코틀랜드의 화학자 로버트 데이비슨은 전기자동차 발명가가 아니라 전기기관차 발명가”라고 꼬집었다. ●