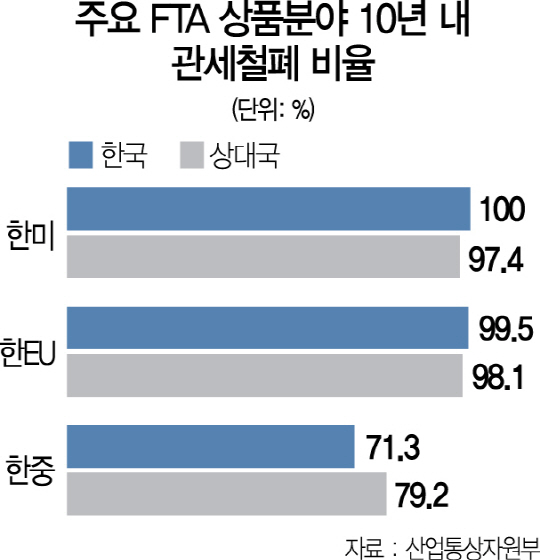

2014년 11월 타결된 한중 자유무역협정(FTA)의 중국 시장 개방률(관세철폐)은 90%에 불과하다. 98%에 달하는 한미나 한·유럽연합(EU) FTA보다 크게 낮다. 특히 우리가 강점이 있는 완성차는 아예 협상 대상에서 빠졌다. 물론 우리는 농산물 시장 개방을 방어했다. 이렇다 보니 10년 내 관세를 철폐하는 상품 수도 중국은 79.2%, 우리나라는 71.3%에 불과하다. 한국 100%, 미국 97.4%인 한미 FTA와는 비교조차 안 된다. 처음부터 ‘경제 FTA’가 아닌 ‘정치 FTA’였던 까닭에 두 나라의 경제관계를 하나로 묶는 데 한계가 뚜렷했다. 고고도미사일방어체계(THAAD·사드) 사태를 계기로 전문가들이 “중국과는 FTA를 더 고도화하고 신흥국과는 경제협력을 한 단계 끌어올려야 한다”는 공격적인 통상전략이 필요하다는 지적이 나오는 이유다.

중국과의 FTA 고도화는 역발상 전략이다. FTA 이행위원회를 통해 중국의 개방 정도를 점검하고 비관세장벽을 낮춘 뒤 추가 협상을 통해 개방폭을 더 넓혀야 한다는 것이다. 큰 틀에서는 대중국 의존도를 줄이면서도 다른 한편으로는 밀접도를 높여 제2의 사드 사태를 막자는 의도다. 이번 사태에서 한중 FTA는 양국 관계의 파국을 막는 보루지만 중국 정부는 한중 FTA의 빈틈을 파고들고 있다.

실제 지난해 12월 한국무역협회가 대중 수출기업 605개를 대상으로 설문조사를 한 결과 중국 세관별 일관성·투명성 등 통관절차가 개선되고 있다는 답은 30.9%에 그쳤다. ‘보통’은 57.4%, ‘그렇지 않다’도 11.7%였다.

한재진 현대경제연구원 연구위원은 “한중 FTA가 있기 때문에 무역 쪽에서 제재를 하더라도 한계가 있고 결과적으로는 위생검역기준(SPS)이나 무역기술장벽(TBT)이 관건”이라며 “비관세장벽 부분이 문제되지 않도록 중국 정부와 대화하면서 최대한 빌미를 주지 않도록 할 필요가 있다”고 설명했다.

당장 중국과의 FTA 추가 협상은 어려울 수 있지만 역내포괄적경제동반자협정(RCEP)이 대안이 될 수 있다. RCEP는 우리나라와 중국·일본·호주·인도 등 16개국이 참여하는 거대 FTA다. 지난해 9월 각국 정상들이 조속한 타결 지침에 합의하면서 협상이 속도를 내고 있다. RCEP를 이용하면 중국과 이중으로 FTA를 맺는 효과가 있다.

현재 진행 중인 인도와 동남아시아국가연합(ASEAN·아세안) 등과의 FTA 업그레이드 작업도 서둘러야 한다는 조언이 많다. 이를 통해 신시장 개척 속도를 높이자는 뜻이다. 중국의 의존도를 줄이는 길이기도 하다.

지난 2010년 발효된 한·인도 포괄적경제동반자협정(CEPA)은 품목 수 기준으로 72%만 관세철폐고 13%는 관세감축이다. 인도가 중국에 이어 세계 2위 인구(약 12억6,600만명)를 자랑하는 점을 감안하면 효용도가 극히 낮다. 지난해 ‘젊은 인도’라는 책을 펴낸 권기철(전 현대차 인도법인 근무)씨는 “글로벌 500대 기업 최고경영자(CEO) 30% 이상이 인도인인 데서 알 수 있듯 인도는 중국과 달리 폐쇄적이지 않다”며 “우리가 중국을 품고 세계로 나갈 수는 없지만 인도를 품고 세계를 향할 수는 있다”고 했다.

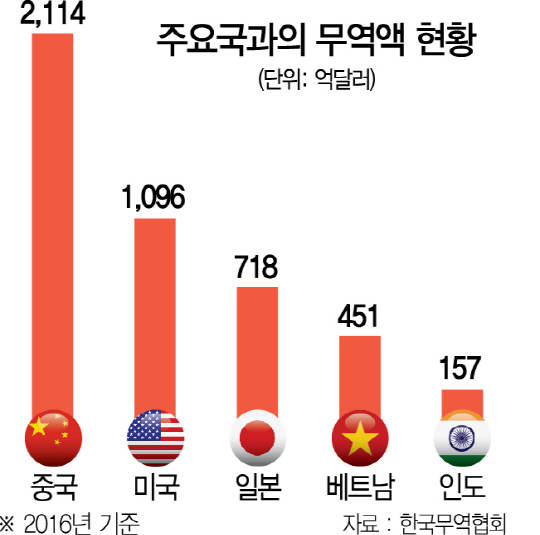

아세안만 해도 인구 6억3,000만명에 국내총생산(GDP) 2조5,000억달러 규모의 세계 7위 경제권이다. 아세안에는 주요 수출국으로 떠오른 베트남을 비롯해 말레이시아·인도네시아 등이 포함돼 있다. 세 나라와의 무역액만 해도 지난해 기준으로 중국의 35%에 달한다. 이달 초 협상개시를 위한 공동선언문에 서명한 남미 4개국 경제공동체(Mercosur·메르코수르)는 2억9,000만명의 인구에 GDP만 2조7,000억달러에 달해 중국을 대체할 수 있는 시장 가운데 하나로 꼽힌다.

우리가 장점이 있는 온라인 시장 공략에도 더 힘을 쏟을 필요가 있다. 대외경제정책연구원에 따르면 2013년 1조2,300억달러 규모였던 글로벌 전자상거래 시장 규모는 2018년 2조3,600만달러로 매년 10%가량 성장한다. 글로벌 1위 제품도 늘려야 한다. 2015년 전체 5,579개의 수출 품목 중 1,762개(31.6%)에서 세계 시장 수출 점유율 1위다. 반면 우리나라는 2015년 기준 글로벌 1등 품목이 68개다. 독일(638개)이나 미국(607개), 일본(175개) 등에 비해 턱없이 적다. 지식경제부 장관을 역임한 최중경 한국공인회계사회 회장은 “값싸고 반드시 필요한 제품을 만들면 사드를 비롯한 어떤 상황에서도 타격을 받지 않게 될 것”이라고 강조했다.