공익을 명분으로 민간 출연을 강요하는 준조세가 사회적 문제로 떠오른 가운데에서도 기업으로부터 돈을 걷어 사실상 ‘관치기금’을 만들려는 입법들이 잇따르고 있다.

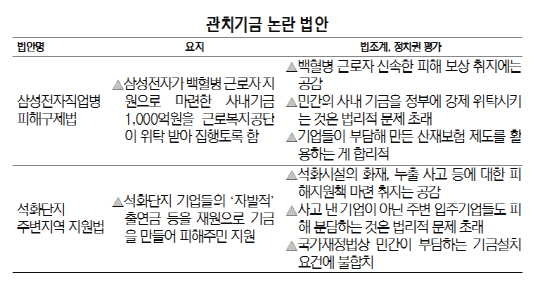

8일 정치권에 따르면 ‘삼성직업병피해구제법(신창현 더불어민주당 의원 발의)’ ‘석유화학단지 주변 지역 지원에 관한 법률안’ (주승용 국민의당 의원 각각 발의) 등이 민간 기업들의 재원으로 기금을 만드는 내용을 담고 있어 논란이 일고 있다.

신 의원 안은 삼성전자가 자사 반도체 사업장의 백혈병 근로자를 지원하기 위해 자체 예산 형태로 운용하는 1,000억원 규모의 사내기금을 근로복지공단이 위탁받아 관리하도록 하고 있다. 삼성전자 근로자의 직업병 피해 여부를 고용노동부 산하 기구가 판정해 직업병 결정을 내리면 근로복지공단이 삼성전자의 사내 구제기금에서 돈을 빼서 구제급여를 지급하는 방식이다. 신 의원 측은 “삼성전자가 백혈병 근로자 피해구제에 나름대로 노력을 했지만 구체적으로 어느 피해자에게 얼마큼씩 보상해줬는지 불분명하고 피해자들과의 이견도 여전하다”며 “따라서 삼성이 내부 예산으로 조성하겠다는 보상자금(내부 기금)을 정부에 맡겨 운용하도록 하자는 것”이라고 입법 취지를 소개했다.

정치권과 법조계는 근로자를 지원하자는 법안 취지에 이해하면서 실제 입법 가능성에 대해서는 반신반의하고 있다. 사회부조를 위해 민간이 자율적으로 조성한 자금을 정부에 일임하도록 강제하는 방식은 합법성 논란을 일으킬 수 있기 때문이다. 이승길 아주대 법학전문대학원 교수는 “취지는 좋지만 이미 사업주들이 100% 보험금을 납부해 만든 산업재해보상보험이 있는데 이와 별도로 개별 사업장별로 산재가 발생할 때마다 그에 따른 기금을 마련하는 식의 법안은 법리적으로 맞지 않다”고 지적했다.

울산·여수 등 석유화학단지에서 화재·누출사고가 일어날 때마다 주민의 피해를 신속하게 보상해주자는 입법도 추진되고 있다.

그러나 재원 마련 방법에 문제가 있다는 게 전문가들의 지적이다. 해당 법안들은 모두 화학단지 주변 기업들의 자발적 출연금 등을 재원으로 삼고 있다. 김병선 국회 산업통상자원위원회 수석전문위원은 이 방법이 현행 국가재정법에 맞지 않는다고 지적하고 있다. 국가재정법에는 민간 부담금을 재원으로 하는 기금의 설치 범위를 정하고 있는데 석화단지 주변 지역 지원법안은 그 범위에 포함되지 않는다는 것이다. 또한 피해를 입힌 기업이 아닌 주변의 다른 기업들까지도 함께 배상 부담을 떠안는 것도 논란이 될 수 있다는 게 그의 분석이다.

국회의 또 다른 관계자는 “기업과 근로자, 지역민 간 피해보상 분쟁이 발생할 때마다 일일이 법으로 기업 출연을 강제해 법정 기금을 만들라고 하면 한도 끝도 없이 구제기금들을 만들어야 할 텐데 현실적으로 관리가 불가능하고 법리적으로도 맞지 않는다”며 “기업의 산업활동 과정에서 근로자나 지역주민이 입는 피해에 대해선 기존의 산재보험 등과 같은 포괄적이고 보편적인 제도를 활용해 구제할 수 있도록 기존 제도를 합리적으로 운용하는 데 더 주력해야 한다”고 지적했다.