10일 헌법재판소의 박근혜 대통령 탄핵 인용 결정과 함께 박 전 대통령의 형사소추 면제 특권도 사라지게 됐다. 이미 검찰과 특별검사의 수사를 통해 피의자로 입건된 박 전 대통령이 검찰 수사를 피할 수 없게 됐다는 뜻이다.

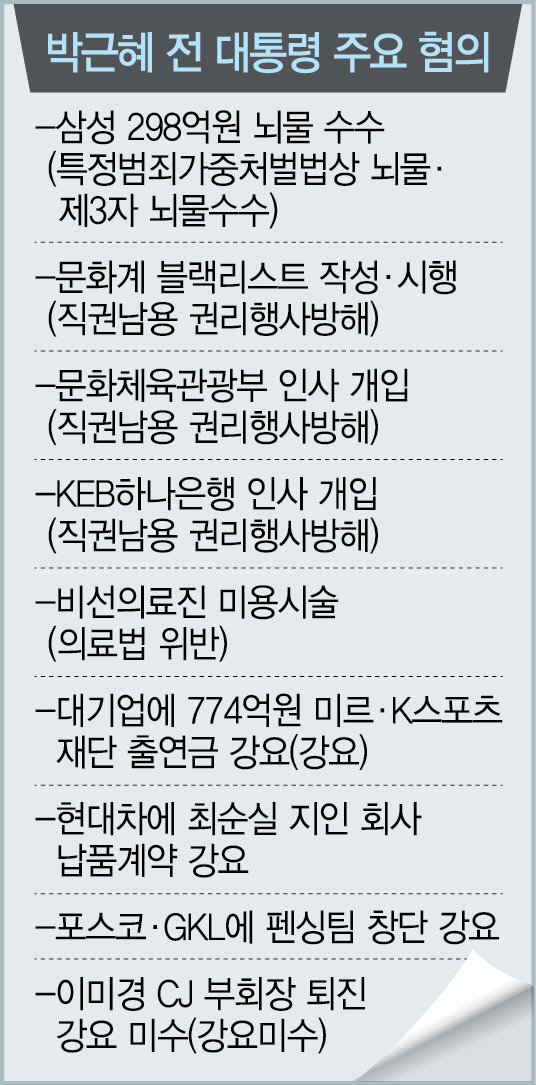

‘최순실 국정농단 사태’를 수사한 박영수 특별검사팀은 지난 6일 수사 결과 발표를 통해 박 전 대통령에게 적용된 13개 혐의를 공개했다. 검찰 특별수사본부가 특검팀에 넘긴 직권남용 권리행사방해 등 8개 혐의에 특정범죄가중처벌법상 뇌물수수, 의료법 위반 등 5개 혐의를 추가 적용했다.

박 전 대통령의 ‘공범’들이 대부분 재판에 넘겨진 상태인 만큼 박 전 대통령의 기소 가능성도 상당하다는 관측이다. 혐의의 정도만 봐서는 긴급체포가 가능한 수준이라는 주장도 나온다. 권좌에서 내려온 박 전 대통령의 인신구속 여부가 특검으로부터 사건을 넘겨받은 검찰의 결정에 달린 셈이다.

하지만 정치적인 상황을 고려할 때 박 전 대통령을 겨냥한 강제 수사가 당장 이뤄지기는 어려울 것이라는 게 법조·정치계의 대체적인 시각이다. 대통령 공백 사태가 벌어지면서 곧바로 대선 정국으로 돌입하게 됐는데 박 전 대통령에 대한 수사 자체가 검찰의 ‘정치적 개입’으로 받아들여질 수 있는 만큼 당장 수사 결정을 내리기는 어렵다는 해석이다.

반면 검찰도 명예회복을 벼르는 상황이어서 원칙을 강조한 엄정 수사를 추진할 가능성도 있다. 차기 정권이 들어서기 전 박 전 대통령의 수사를 마치면 국가 혼란을 조속히 수습하는 데도 도움이 될 것이라는 이유에서다. 검찰 특수본 관계자는 탄핵 인용 후 박 전 대통령의 구속 수사 가능성에 대해 “아직 아무것도 결정된 바 없다”고 말했다.

박 전 대통령 측은 앞으로 변호인단을 재편해 검찰 수사에 대비할 것으로 전망된다. 검사 출신인 최근서(사법연수원 13기), 이중환(15기), 위재민(16기), 유영하(24기) 변호사 등을 중심으로 거물급 변호사들을 추가 선임해 대응전략 구상에 나설 것으로 보인다. 박 전 대통령의 경우 공범인 최씨와 이재용 삼성전자 부회장, 김기춘 전 대통령 비서실장 등의 재판이 이미 진행 중이기 때문에 재판 내용을 살피면서 대응논리를 짤 수 있는 ‘시간적 여유’를 가질 수 있다. 이에 따라 박 전 대통령 측은 헌재 심판 때와 마찬가지로 검찰 수사를 최대한 늦추면서 지연 전략을 들고 나올 개연성이 높다는 관측이 나온다.

정치권 일각에서는 박 전 대통령에 대한 수사가 대선 이후로 미뤄진다면 차기 대통령의 결정에 따라 박 전 대통령의 운명이 결정될 것으로 보는 시각도 있다. 탄핵 찬반으로 국론이 분열된 상황에서 차기 대통령의 첫 과제가 ‘국민 대통합’이 될 것인 만큼 정치적 차원에서 박 전 대통령에 대해 면죄부를 줄 가능성도 있다는 것이다.

박 전 대통령의 핵심 수사 대상은 뇌물수수 혐의가 될 것으로 보인다. 특검은 박 전 대통령이 이재용 삼성전자 부회장으로부터 경영권 승계 과정에 대한 특혜를 제공해주는 대가로 298억원 상당의 뇌물을 수수한 혐의가 있다고 밝혔다. 검찰이 앞선 ‘특수본 1기’ 수사 때 미르·K스포츠재단 출연금의 성격을 ‘강요에 의해 낸 돈’이라고 규정한 만큼 뇌물 성격을 그대로 유지할지도 관심이다.

이 밖에 박 전 대통령은 김기춘 전 비서실장, 조윤선 전 문화체육관광부 장관 등과 공모해 ‘문화계 블랙리스트’ 작성·실행 과정에 개입한 혐의도 받는다. ‘비선의료진’으로부터 성형시술을 받고 이들의 해외 사업을 도와줬으며 이영선 청와대 행정관이 개통한 차명폰을 사용했다는 정황도 드러났다.