‘지분율 4.98%의 자신감. 세상의 도전과 이에 응전하는 대표이사 선택과 이사회 구성. 또 한 번의 새로운 시도.’

오는 17일 열리는 네이버 주주총회의 관전 포인트다. 이해진 네이버 창업자의 새로운 시도와 앞으로의 행보를 가늠할 수 있는 예고편이 될 듯 하다.

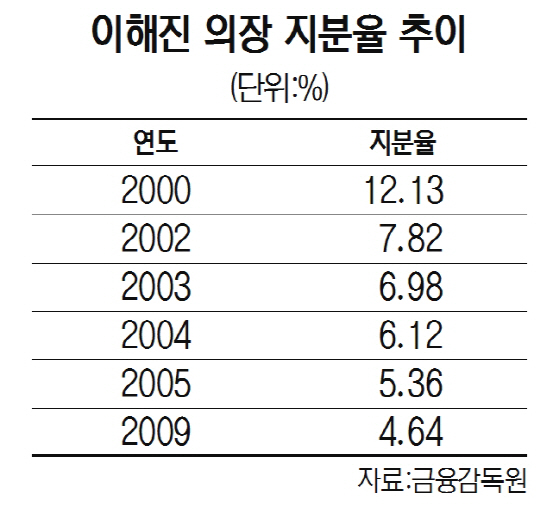

이해진 의장의 네이버 지분은 4.64%다. 특수관계인을 포함해도 4.98%로 5%를 밑돈다. 국민연금공단(10.56%)과 외국계인 블랙락펀드(5.03%)에 이은 3대 주주에 불과한 상황이다. 이런 이유로 일부에선 네이버의 경영권이 위협받을 수 있다고 우려하지만, 이 의장의 위상과 행보는 전혀 반대로 가고 있다.

네이버는 이틀 뒤 열리는 주주총회에서 최고경영진(CEO)을 교체하고 이 의장은 후선으로 물러나고 변대규 휴맥스 회장이 새로운 이사회 의장을 맡는 등 대대적 개편을 단행한다.

8년간 네이버를 이끌던 김상헌 대표는 엠파스 검색사업본부장 출신의 한성숙 부사장에게 자리를 물려준다. 변 회장은 등기이사로 선임된 후 이사회 의장을 맡고, 이 의장은 의장직을 내려놓고 유럽 등 해외사업에 집중한다. 또 웹툰 사업부를 떼어내 ‘네이버웹툰’이라는 신설법인으로 옮겨 사업을 확장한다.

이 의장이 이사회를 떠날 수 있는 건 네이버 경영 시스템에 대한 자신감의 발로라는 분석이다. 일단 모바일 메신저 ‘라인’을 통해 국내를 넘어 글로벌 정보기술(IT) 서비스로 안착하는데 성공했다. 최근 인공지능(AI)과 자체 웹브라우저를 잇따라 선보이며 글로벌 생태계 구축에 한 발짝 다가섰다. 서용구 숙명여대 경영학과 교수는 “이해진 의장이 이사회 중심의 운영을 결정한 것은 전문경영인과 이사진만으로 경영을 할 수 있을 만큼 회사가 안정돼 있다는 판단이 섰기 때문”이라며 “앞으로 내놓을 성과에 대해서도 확신이 있는 듯하다”고 분석했다.

이 의장은 5%를 밑도는 지분율에도 자신감이 충만하다. 창업자라도 지분율이 낮고 실적이 안 좋으면 경영권을 위협 받게 된다. 스티브 잡스가 애플에서 쫓겨난 것이 대표적 사례다.

그러나 이 의장은 창업 초기부터 낮은 지분율을 리더십으로 극복하며 시가총액 27조원 회사로 네이버를 성장시켰다.

실제 창업 초기부터 경영권 위협에 노출된 경우가 잦았다. 이 의장은 지난 1997년 삼성SDS의 사내벤처로 네이버를 시작해 지분교환방식으로 외부투자를 받았다. 2000년대 초에는 벤처투자회사인 한국기술투자(KTIC)가 이해진 의장(12.13%)보다 많은 14.07%의 지분을 보유했다. 2002년 코스닥 상장 때도 이 의장의 지분은 7.82%에 불과했다. 상장 과정에서 새롬기술과의 분쟁 해결 차원에서 개인주식 1%를 새롬기술에 매도하기도 했다.

이후 이 의장은 각종 이유로 지분을 팔아 2009년 이후 4.64%의 지분을 유지하고 있다. 특히 네이버 창립멤버인 김범수·이준호 등이 회사를 떠나면서 특수관계인 포함 지분이 지난해 7.02%에서 4.98%까지 떨어졌다.

그럼에도 이 의장은 적기에 적합한 전문가를 대표로 영입했다. 창업 초기 게임 산업이 활황일 때는 김범수 한게임 창업자가 네이버를 이끌었고, 온라인 뉴스의 영향력이 커가던 2005년에는 언론인 출신 최휘영씨가 수장을 맡았다. 회사가 커져 대관 업무가 중요해진 2009년에는 판사 출신인 김상헌 대표가 조타수를 맡았다. 이번 한성숙 대표 선임은 내부 실력자 발탁이라는 점에서 네이버 특유의 ‘실력주의 문화’를 더욱 강화하겠다는 의지가 반영됐다는 평가다.

이 의장이 의장직을 내려놓은 뒤에도 영향력은 여전할 듯하다. 내년 3월19일 임기지만 본인이 발탁한 대표와 의장이 버티고 있기 때문이다. 이 의장의 행보에 대해선 지지의 목소리가 많다. 이재웅 다음 창업자는 지난달 본인의 페이스북을 통해 “네이버가 한국 경제에 새로운 모범을 보여주는 것 같아서 좋다”며 “재벌 회장이 회사를 자식에게 물려주는 것이 일반적인 것처럼 인식돼왔지만 네이버 같은 기업이 새로운 물길을 열어가고 있다”고 평가했다.