눈송이인가 싶어 봤더니 꽃송이다. 나뭇가지에 눈이 소복하게 내려앉은 듯한 것이 알고 보니 만개한 매화다. 드문드문 꽃 곁에 돋은 나뭇잎이, 얌전하게 등 돌린 산 중턱의 푸릇푸릇한 녹색 빛이 봄을 먼저 불러온 매화를 떠받들고 있다. “만 송이 꽃이 용감히 눈 속을 뚫고 나오니 한 그루 나무가 홀로 온 세상의 봄을 앞선다”는 ‘선천하춘(先天下春)’ 시구처럼 한겨울 추위도 두려워하지 않는 매화나무는 하늘을 열어 봄을 이끄는 선구자의 기상을 상징한다. 매화 숲에 집 짓고 사는 벗을 찾아 집을 나선 사내는 곱디고운 붉은 옷을 차려입고 거문고를 어깨에 매고선 들뜬 마음으로 발길을 재촉한다. 그의 옷 색깔과 감각적으로 대구를 이루는 게 숲 속 작은 집 ‘초옥’의 노을빛 지붕이다. 일출의 붉은 기운일 수도 있겠으나 이토록 깊고 외진 숲까지 찾아오려면 필경 시간깨나 걸렸을 터, 풍류와 아취를 나누기에도 석양 무렵이 더 적당하지 않겠나 싶다. 몸에 맞춘 듯 작은 집안에 앉은 녹색 옷의 사내는 이미 매화 풍광에 취한 모양이다.

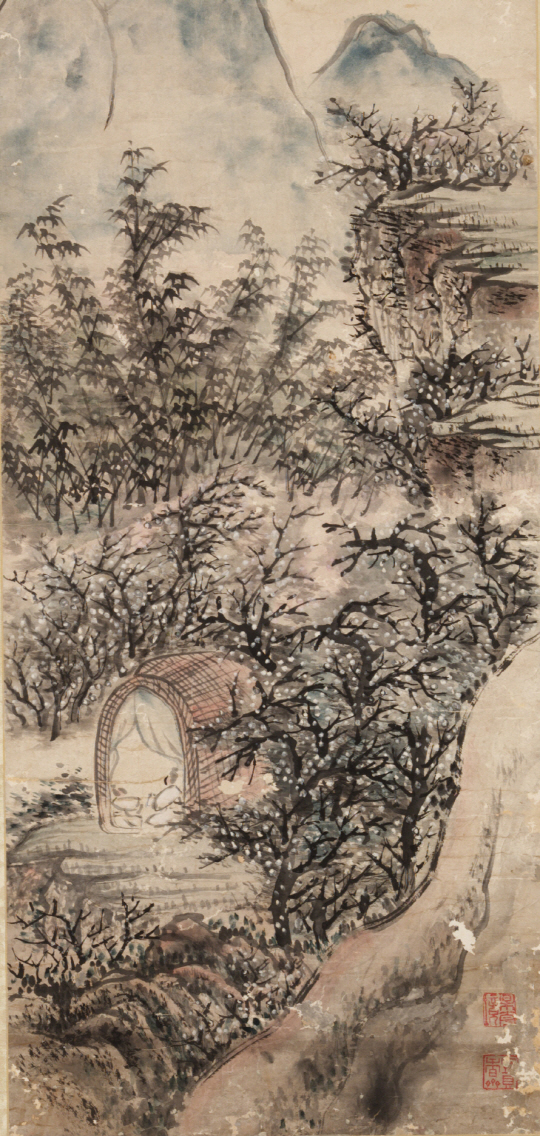

매화 만발한 숲에 서재 하나 짓고 사는 것은 시인 묵객이라면 누구나 바라던 꿈이었다. 이렇게 산속 서재에서 책 읽는 인물을 자연배경과 숨겨놓듯 그려넣은 그림을 서옥도(書屋圖) 혹은 초옥도(草屋圖)라고 한다. 매화 꽃 속에 지은 집이라 ‘매화초옥도’인데, 그린 이는 조선 후기의 중인 출신 서화가 고람(古藍) 전기(田琦·1825~1854)이다. 채 서른을 넘기지 못하고 요절한 화가인 동시에 당대의 걸출한 문인과 서화가들이 입을 모아 극찬한 천재 작가였다. 산은 단정하고 초목의 표현은 현대적 추상 화풍을 떠올릴 정도로 과감하고 생략적이다. 단순하지만 결코 미숙해 보이지 않는다. 그저 붓질 한번 점 하나에 생명의 기운이 다 담긴 듯하니 을 담은 듯하니 선비들이 지향한 졸박(拙樸)한 아름다움이 이런 것 아니었을까.

재주는 많았으나 허약했고 짧지만 강렬하게 살았던 전기는 화가인 동시에 약재상을 운영했고, 그림 중개상으로도 유명했다. 지금의 종로구 수송동 어디쯤에 그의 집이자 약방인 ‘이초당(二草堂)’이 있었다. 처음에는 “땅이 비습하고 집도 비뚤어져서 손댈 곳이 많아 걱정”이라고 했다지만 나중에는 많은 사람들이 모여드는 명소가 됐다. 지금도 미술관·갤러리들이 모인 화랑가에 사람들이 몰리듯 말이다. 본업이 약재상이고 그림 중개는 안목이 알려져 뒤따른 부업이었다. 전기는 자신이 쓴 시 ‘설옥(雪屋)’에서 “문밖에 찾아오는 이 드물고/ 정원에 쌓인 눈은 빈 창에 비치는구나/ 질화로에 불이 식고 황혼이 찾아와도/ 오히려 나는 책상머리에 앉아 고서를 감정하노라”라고 적기도 했다.

전기의 활약상은 19세기 조선 후기의 사회상 변화와 맞물린다. 전기는 그 유명한 추사 김정희(1786~1856)에게서 그림을 익혔으되 눈이 아닌 마음으로 보고 그리는 사의적(寫意的) 그림에 가장 특출했던 인물로 꼽힌다. 추사는 양반이었지만 고람은 중인이었다. 당시 중인들은 경제적 역량은 커졌지만 신분의 장벽이 여전해 그 답답함을 해소할 방편으로 ‘문화’에 눈 돌리던 중이었다. 국립중앙박물관 장진아 학예연구관은 “이 같은 경향을 여항(閭巷)문화라고 하는데 마치 18세기 프랑스에서 등장한 ‘살롱문화’처럼 번져갔다”고 설명한다. 여항은 궁궐이나 관가가 아닌 민간인이 살아가는 도시를 가리키는 것이며, 여항인이란 조선 후기 도시에서 부상해 문화적으로나 사회적으로 두각을 나타낸 중인을 가리킨다. 소양과 취향은 사대부 관료와 비슷하나 신분만 다를 뿐이었다. 이들 중인들은 무리를 지어 문인 모임, 서화가 모임을 만들었는데 전기가 몸담았던 조직이 벽오사(碧梧社)였다. 지금으로 치면 의사, 통역사, 공무원 등이 구성원이었고 비교적 어린 축이었던 전기는 나이는 20~30년 아래지만 기량 면에서는 결코 뒤지지 않았다.

이처럼 ‘매화초옥’을 그린 그림은 본래 송나라 때 임포(967~1028)의 일화에서 시작됐다. 자연을 이상향으로 삼은 임포는 벼슬도 가족도 다 버린 채 절강성 항주 서호의 고산에 초옥을 지어 매화를 심어 놓고 20년 동안 숨어지냈다. 스스로 택한 감옥 생활이 아니었나 싶지만, 그는 숨어지내는 것을 즐겼다. 매화를 벗삼아 시를 지으며 세월을 보내고, 술을 마시고 싶으면 사슴의 목에 술병을 걸어 술 심부름을 보내고 손님의 기별은 학이 하늘로 날아올라 알렸다고 전한다. 매화를 아내처럼 학을 아들 삼아 살았다고 해서 ‘매처학자(梅妻鶴子)’라 불린 임포는 은둔처사의 대표였다. 임포를 동경한 ‘매화서옥도’는 조선 후기 청과 교류한 추사 김정희 등이 주축이 돼 즐겨 그렸다.

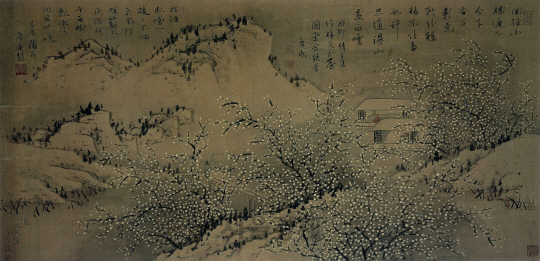

임포 못지않게 매화를 사랑한 이가 조선에 또 있었으니 스스로를 매화에 미친 사람이라며 호를 매수(梅수)라 짓고 살던 집을 ‘매화백영루’라 칭했던 조희룡(1789~1866)이다. 조희룡은 같은 김정희파이면서도 거의 아들뻘인 전기의 실력을 높이 평가했다. 호암미술관이 소장한 전기의 1849년작 ‘추산심처도’를 본 조희룡은 “고람이란 사람을 알게 된 뒤론/ 막대끌고 산구경 다시 안가네/ 무더기 봉우리같은 열 손가락에/ 구름 안개 한없이 피어난다네”라는 시를 적으며 극찬했다. 전기의 ‘매화초옥도’와 더불어 조희룡의 ‘매화서옥도’ 또한 국립중앙박물관 소장품인데, 젊고 감각적인 전기의 그림이 맑은 물을 홀로 튀기며 노니는 잉어의 청아함이 빛난다면 장수한 조희룡의 매화에서는 세상풍파 다 겪고 꿈틀대며 승천하는 용의 기운이 느껴진다.

전기가 그린 ‘매화초옥도’는 역관이자 동인이던 역매(亦梅) 오경석(1831~1879)을 위한 그림이었다. 작품 오른쪽 아래에 이 같은 내용이 적혀있으니 초록색 의관으로 집에 들어앉은 이는 오경석이요, 붉은 옷을 차려입고 나선 이는 바로 전기 자신이다. 요절한 천재화가의 모습을 그림으로나마 볼 수 있다. 전기의 또다른 대표작은 간송미술관이 소장한 ‘매화서옥도’이다. 여기서는 붉은 옷을 입은 서옥의 주인이 함께 즐거이 매화를 감상하고 돌아가는 푸른 옷차림 벗의 뒷모습을 바라보고 있다. 원래 전형적인 ‘매화서옥도’는 자연 속에 나홀로 머무는 사람이 주인공이지만 전기는 두 사람을 등장시켜 우정을 더했다. 자연이 좋다지만 곁에 둔 친구 또한 소중하지 않겠는가. 매화가 떨어져 가는 봄이 아쉽다면 잠시 짬을 내 소원했던 벗을 불러보자. 혼자 즐기기엔 짧은 봄이 아깝다.