이르면 내년부터, 아마도 ‘갤럭시S9’ 부터는 유심(USIM)이 스마트폰에 쏙 들어가 내장될 것으로 보인다. 유심 기능과 정보가 소프트웨어 형태로 폰에 심어지면 이동통신사 변경이 쉬워지고 별도의 유심 비용도 들지 않게 된다.

19일 관련 업계에 따르면 미래창조과학부와 이통사, 휴대폰 제조사 등은 유심 기능과 정보를 담은 ‘이심(e-SIM)’을 활용하는 방안을 다음 달부터 논의한다. 이를 위해 미래부는 이통사 3곳과 제조사 2곳, 정보통신정책연구원(KISDI), 한국정보통신기술협회(TTA) 등이 참여하는 연구반을 꾸리고 구체적 계획 수립에 나섰다.

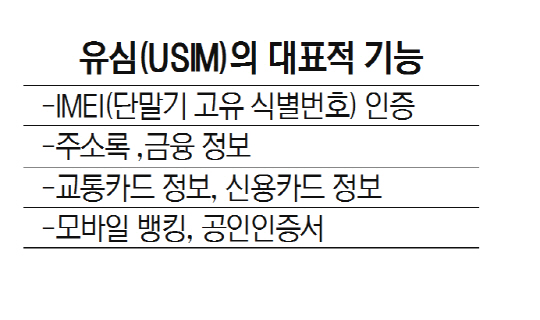

스마트폰과 별도로 구매하는 유심은 IC카드로 IMEI(단말기고유식별번호) 인증 기능과 주소록 그리고 공인인증서, 신용카드와 교통카드 등 개인정보가 들어 있다. 일종의 ‘모바일용 신분증’인 셈이다. 특정 네트워크 서비스만 이용할 수 있도록 잠금 기능이 설정돼 있어 통신사를 바꿀 때는 인증정보 수정을 위해 유심 자체를 교체해야 한다.

이에 반해 도입을 추진 중인 이심은 유심에 저장된 인증정보를 암호화해 기기에 탑재하는 방식이다. 정보는 원격으로 수정할 수 있기 때문에 이통서비스를 가입하고 개통하거나 해지할 때 별도로 외장형 유심을 바꿀 필요가 없다. 이심은 새로운 기술은 아니다. 이미 삼성전자와 애플은 지난 2015년 글로벌 이통사들과 이심에 대해 협의하고 각각 기어S2와 LTE 아이패드에 자체 개발한 이심을 탑재해 출시했다. 미래부의 한 관계자는 “이심은 이미 해외 주요 통신사나 제조사들이 논의를 하고 있는 사항”이라며 “연구반을 통해 세계 시장흐름을 살펴보고, 글로벌 추세에 뒤처지지 않게 정책에 반영하겠다”고 설명했다.

이심이 도입되면 이통사 가입자들의 유심 구매 비용도 절감될 듯 하다. 지난해 미래부가 박홍근 더불어민주당 의원에 제출한 자료를 보면 지난 2012년부터 지난해 6월까지 이통사들은 유심 판매로 7,000억원이 넘는 매출을 올렸다. 업계에서 알려진 구매원가 3,000~4,000원임을 감안하면 수천억 원의 이익을 얻은 셈이다. 그래서 미래부는 이통사에 유심 판매가격 인하를 제안했지만, 이통사들은 거절했다.

업계의 한 관계자는 “유심은 개인정보 등 민감한 내용을 무선으로 옮기고 제어하는 기술이 필요하기 때문에 보안에 대한 기술적인 문제부터 확실히 해결해야 한다”며 “이통사들이 유심 판매로 얻는 수익이 적지 않아 도입에 찬성할 지는 미지수”라고 말했다.

한편 미래부는 이번 연구반과 동시에 이심 활용에 정책연구과제도 진행한다. 오는 24일 연구과제 공고를 마감한 후 평가위원회 회의를 거치면 5월 중순께 본격적으로 시작할 수 있을 듯하다.