LG유플러스가 2G 이동통신서비스의 기본료 폐지 의사를 내비치면서 관련 업계가 촉각을 곤두세우고 있다. LG유플러스가 연간 영업이익의 11%에 달하는 수익 감소를 감수하면서까지 정부 기조에 맞추는 배경에는 지난 15여 년간 고착된 ‘5대3대2 황금 비율’을 깨려는 의도가 작용했다는 분석이다.

16일 업계에 따르면 국내 이동통신시장은 SK텔레콤과 KT·LG유플러스 등 3사가 90% 이상을 차지하고 있다. 4월 말 현재 SK텔레콤 48%, KT 29%, LG유플러스 22%의 가입자 점유율을 보이고 있다.

이 같은 비율은 2000년대 들어 KT가 한솔PCS를, 2002년 SK텔레콤이 신세기통신을 인수한 후 크게 바뀌지 않고 있다. 당시 3사 점유율이 52대32대16이었다는 점을 감안하면 지난 15년간 SK텔레콤과 KT의 점유율이 조금 낮아진 것 외에 큰 변화는 없는 셈이다.

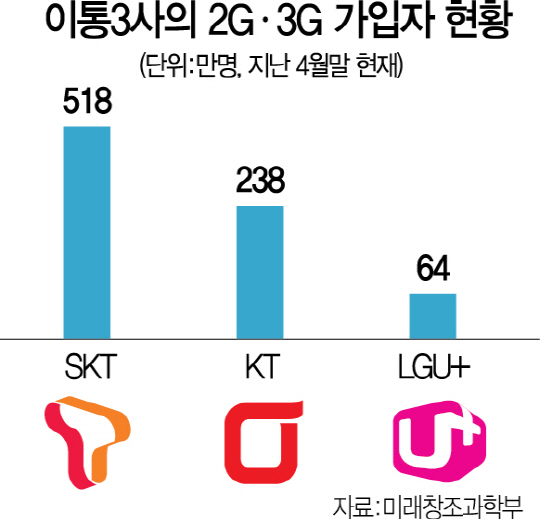

LG유플러스가 가입자 ‘유지’보다 ‘유치’에 힘을 쏟는 것도 이 때문이다. SK텔레콤과 KT의 2G·3G 가입자는 각각 518만명, 238만명으로 LG유플러스 가입자의 최대 8배에 달한다. SK텔레콤과 KT 입장에서 보면 기본료 폐지에 따른 타격이 큰 만큼 마케팅 여력도 힘에 부칠 수밖에 없다는 게 업계의 공통된 전망이다. 여기에다 LG가 문재인 정부의 통신 정책에 선제적으로 협조하는 인상을 줌으로써 기업 이미지 쇄신과 새 정부 체제에서의 사업 전개에도 직간접적인 도움을 받을 것이라는 계산도 깔렸다는 분석이다.

기본료를 폐지하라는 국정기획자문위원회의 압박에 ‘반대론’을 펼치던 경쟁사들은 LG유플러스의 이 같은 행보에 조심스러운 반응이다. 이통사 관계자들은 “LG유플러스가 기본료 폐지를 어떻게 결론 낼지, 그리고 그러한 결정이 업계에 어떤 영향을 미칠지 신경을 쓸 수밖에 없다”고 말했다.

앞서 LG전자는 문 대통령이 공약으로 내걸었던 ‘분리공시제’ 도입에 찬성한다는 입장을 방송통신위원회에 공식 제출했다. 여기에 더해 기존 공시 대상에서 제외됐던 판매 장려금(유통점 리베이트)까지 분리공시 대상에 포함해야 한다고 주장한 것으로 전해졌다. 경쟁사인 삼성전자가 숨을 죽이던 상황에서 LG전자가 선제적으로 치고 나오는 배경을 두고 삼성이 막강한 자금력을 앞세워 리베이트를 제공해왔던 만큼 이런 관행에 제동을 걸어 시장의 판도를 바꿔 보겠다는 의도가 깔렸다는 분석도 제기됐다.

다만 LG 계열사의 이 같은 ‘새 판 짜기’ 시도가 국내 통신 생태계에 타격을 줄 수 있다는 우려의 목소리가 나오면서 신중론이 확산되고 있다. 업계의 한 관계자는 “기본료 폐지나 분리공시제 도입 등은 소비자 혜택이 늘어나는 측면도 있지만 국내 산업 생태계 발전 저해나 부가 산업 발전에 악영향을 미칠 수 있다”며 “다양한 이해관계자의 의견을 충분히 청취한 후 논의하는 게 바람직하다”고 전했다.