중국에 진출한 한국 기업들이 잇따라 구조조정에 나서면서 함께 현지에 진출한 우리나라 은행들도 고전을 면치 못하고 있다. CJ홈쇼핑처럼 당장 철수를 추진하는 단계는 아니지만 수년째 인력을 충원하지 않는 등 사실상 지점을 축소하거나 현상유지만 하고 있다. 대신 동남아 등으로 지점을 확대하는 등 ‘탈중국’ 분위기가 확연하다.

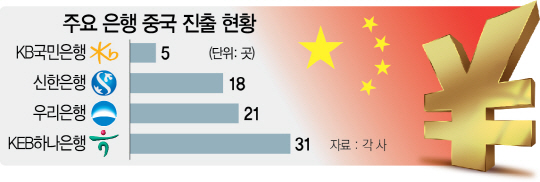

5일 금융권에 따르면 현지 한국 기업들의 실적 부진으로 KEB하나와 신한은행 등을 제외하면 사실상 지점을 운영할 수록 손해가 나는 은행들이 수두룩하다. KEB하나은행은 올 1·4분기 중국에서 124억원의 순이익을 올렸는데 4대 시중은행 중 가장 좋은 실적이다. 신한은행은 35억원의 순이익을 거뒀다. 반면 우리은행은 전년 동기 대비 85.8%가량 순익이 감소했고 KB국민은행의 경우 단 400만원의 순이익을 올리는 데 그쳤다. 은행권 관계자는 “중국이 연평균 경제성장률이 8%를 넘을 때 국내 은행이 글로벌 시장 개척 1호로 급격히 진출했지만 지금은 대부분의 은행이 현상유지 수준으로만 운영하고 있다”며 “더 이상 국내 은행에 중국 시장은 매력적이지 않다”고 말했다.

상황이 이렇다 보니 국내 은행들은 이미 글로벌 사업의 무게중심을 동남아로 옮기며 ‘탈중국’하는 모습을 보이고 있다. 금융감독원에 따르면 지난해 국민·신한·하나·우리·농협 등 5대 시중은행이 신설한 해외 점포 9개 중 6개가 동남아다. 실적을 놓고 봐도 중국보다 훨씬 유리한 시장이 동남아다. 지난해 은행 해외 점포의 자산 성장률 1위는 베트남으로 27.6%를 기록했고 그다음이 인도네시아(20.3%)였다. 시중은행 고위 관계자는 “중국에서 상황이 좋아질 때까지 버티는 게 문제가 아니라 은행들이 기대고 있는 국내 기업들이 중국에서 계속해서 죽을 쑤고 있다는 게 더 문제”라고 설명했다. 국내 기업을 기반으로 하지 않으면 은행의 실적악화가 더 가속화될 수 있다는 우려다.

그렇다고 한 번 진출에 성공한 중국 시장에서 철수하면 재진출 장벽이 커지는 만큼 기업들처럼 완전 철수를 검토 중인 은행은 없다. 그러나 속내는 연간 수백만원에 불과한 이익을 내느니 차라리 폐점하는 것도 방법이라는 현실론이 만만치 않게 나오는 상황이다. 시중은행 고위 관계자는 “당장 중국 시장에서 사업을 축소하거나 철수할 계획은 없지만 지금까지 중국이 담당했던 글로벌 전초기지로서의 기능은 동남아로 이관하는 쪽에 무게를 두고 있다”고 강조했다.

일부에서는 한중 간 사드(THAAD) 갈등과 같은 정치적 이슈뿐만 아니라 국내 은행들의 현지 전략이 지나치게 현지 한국 기업에만 편중되다 보니 사드 갈등이 해소된 후에도 수익을 개선할 모멘텀을 찾기가 어려운 게 아니냐는 지적도 나온다. 한편에서는 중국 금융당국의 규제완화가 기대했던 만큼 속도를 내지 못하면서 은행들의 운신의 폭을 더욱 좁히고 있다는 관측도 나온다.

/이주원·김보리기자 joowonmail@sedaily.com