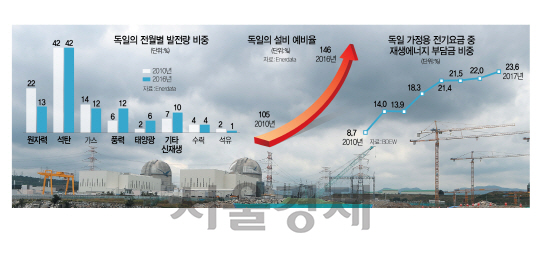

문재인 정부는 탈(脫)원전의 모델로 독일을 꼽곤 한다. 지난 2010년 전체 발전량의 22%를 차지하던 원전의 비중을 2016년에는 13%로 줄였다. 반대로 신재생에너지 비중은 19%→32%로 늘었다. 이런 외형적 수치만 놓고 보면 독일의 전철을 그대로 답습만 해도 한국 역시 탈원전에 성공할 것이라는 기대감이 높다. 하지만 독일이 탈원전을 할 수 있었던 데는 든든한 뒷배가 있어서 가능했다. 원전을 대체할 ‘갈탄’의 생산량이 풍부했다. 수요보다 2.5배나 많은 전력생산설비가 버텨줬다. 여기에다 독일 국민들은 신재생에너지 증가에 따른 부담금도 감내했다. 재생에너지는 2010년 8.7%에서 2017년 23.6%까지 증가했다.

◇자국산 갈탄으로 탈원전 보완한 독일 VS 수입 LNG로 대체한다는 한국=2013년 7월 유럽연합(EU)의 정책금융기관인 유럽개발은행(EIB)은 기후변화대책의 일환으로 석탄발전소에 대한 대출을 중단한다고 발표한다. 유일하게 반대의견을 낸 국가는 독일이었다. 독일은 그해 석탄의 한 종류인 갈탄을 태워 1억6,200만㎿h 전력을 생산해냈다. 1990년(1억7,100만㎿h) 이후 23년 만에 최고치에 달할 만큼 석탄 발전에 열을 올리고 있던 것이다. 전 세계적으로 온실가스 감축이 화두였던 당시 독일이 되레 석탄발전을 늘린 이유는 간단하다. 2년 전 후쿠시마 원전사고 이후 앙겔라 메르켈 총리가 ‘탈핵’을 선언하고 8기 원전(8,336㎿)을 즉각 폐쇄했기 때문이다.

30일 에너지 정보 서비스 및 컨설팅 회사인 에너데이타(Enerdata)에 따르면 2016년 독일의 전체 전력 생산량에서 석탄발전이 차지하는 비중은 42%다. 탈원전을 본격화하기 전인 2010년(43%)과 비교하면 발전량이 불과 1% 줄었다. 석탄발전이 제1발전원이다. 이유는 간단하다. 1970년대 우리나라에서 서독의 탄광으로 인력을 수출할 정도로 독일은 세계적인 갈탄 생산국가다. 에너지 안보를 위해 자국에서 생산된 에너지원을 활용해 탈원전 전략을 짰다.

그러면서 천연가스를 대체에너지로 택하지도 않았다. 러시아와 연결된 파이프라인을 통해 파이프라인천연가스(PNG)를 쉽게 공급받을 수 있었다. 지정학적 리스크로 인한 수급 불안정이 빈번한 천연가스를 기저발전으로 운영하기 어렵다고 판단했던 것이다. 탈원전 전략을 자국의 이익을 해치지 않는 치밀한 전략을 통해 수립했다.

◇전력 예비설비, 146% VS 34%=독일의 탈원전을 든든하게 받쳐준 것은 전력 소비량의 2.5배에 달하는 설비다. 2002년 재생에너지법(EEG) 제정 이후 2011년 이전까지 원전은 줄이지 않는 대신 신재생에너지 설비를 급격히 늘렸다. 원전 문을 닫기 시작한 2011년 이후에는 더 공격적으로 나선다. 그 결과가 바로 수요의 2.5배에 달하는 설비예비율(최대전력 수요 대비 발전설비 용량)이다. 2010년 105%였던 독일의 설비 예비율은 지난해 기준 146%까지 올라와 있다. 우리나라의 설비 예비율(2017년 7월 기준 34%)의 약 네 배에 달하는 수준이다.

설비용량을 늘린 이유는 신재생에너지가 갖고 있는 약점을 보완하기 위해서다. 수급 불안정 때문에 최대한 설비를 갖춰놔야 전력수요를 그나마 맞출 수 있다. 더욱이 독일은 2.5배에 달하는 설비시설을 갖고 있음에도 불구하고 유럽 최대의 전력 수출국이면서 수입국이다. 신재생에너지 중심의 설비를 늘린 한계다. 2015년 한해에만 체코·오스트리아·네덜란드 등 이웃 국가에 8만8,200GWh를 수출한 독일은 동시에 2015년 1만2,100GWh의 전력을 프랑스로부터 수입하기도 했다.

◇신재생 확대…국민들이 부담 감당했다=신재생에너지 설비를 급격히 늘리면서 소요된 막대한 재원은 그대로 전기요금으로 이어졌다. 재생에너지부과금이 가정용 전기요금에서 차지하는 비중은 2010년 8.7%에서 2017년 23.6%까지 커져 있다. 기술발전 등으로 신재생에너지의 설비원가 등이 급격히 떨어지고 있음에도 독일의 전기요금이 여전히 유럽에서 두 번째로 높은 수준을 지키고 있는 것도 이 때문이다. 전문가들은 탈원전 정책이 장기적으로 유지된다면 한국도 같은 상황에 직면하게 될 것이라고 예상한다. 당장은 아니지만 다음 정부 때는 국민설득이 정부의 가장 큰 과제가 된다는 얘기다./세종=김상훈·강광우기자 ksh25th@sedaily.com