국내 최고의 경제통계를 만드는 한국은행이 보이지 않는 경제’를 파악하는 데 집중하고 있다. 도박이나 밀수 같은 지하경제(Shadow economy)가 아니다. 실제 경제활동은 이루어지지만, 현재 국민소득과 소비자심리지표 등에 온전히 반영되지 않고 있는 디지털 경제와 빅데이터를 활용해 경제통계를 업그레이드하기 위해서다.

이를 위해 한국은행은 ‘빅데이터 연구반’을 신설했다. 빅데이터연구반은 사회 다양한 분야에서 쌓이는 빅데이터를 처리·분석하는 기법을 연구해 전산시스템으로 구축하기 위한 작업에 나선다. 쉽게 말하면 국내에서 약 1,900만명이 이용하는 페이스북과 700만명이 들여다보는 인스타그램의 ‘좋아요’ 숫자가 우리나라 소비자심리와 소매판매를 측정하는 지표로 활용될 수 있을지를 연구하는 것이다. 빅데이터연구반은 지난해 7월 설치된 ‘국민계정연구반’의 후속 연구를 담당하기 위해 생겼다. 국민계정연구반은 우버와 에어비앤비 등 공유경제가 국내 경제지표에 어떤 영향을 미치는지 분석했다.

한은이 빅데이터와 공유경제 등을 파악하기 위해 나선 것은 ‘경제의 진화’ 때문이다. 이는 이주열 한은 총재가 올해 4월 “국내총생산(GDP)이 포착하지 못하는 ‘삶의 질’도 균형 있게 측정하는 데 더욱 힘써야 할 시점에 왔다”고 말한 데서도 알 수 있다. 이 총재는 “(GDP에)디지털 경제나 공유경제와 같이 새롭게 등장하고 있는 경제활동이 제대로 반영되지 못하고 있다”며 “환경의 훼손, 소득과 부의 분포 그리고 ‘삶의 질’ 변화 등을 보여주는 데 한계가 있는 것도 사실”이라고 강조했다. 한 나라의 경제를 말할 때 가장 많이 활용되는 GDP 통계가 정보통신기술(ICT)의 발달로 촉발된 ‘4차 산업혁명’으로 한계를 보이고 있다는 말이다. 실제로 한은 국민계정연구반은 지난 5월 ‘GDP 통계의 디지털 및 공유 경제 반영 현황 및 향후 개선 계획’을 내놨다. 한은은 2019년 디지털·공유경제를 감안해 GDP 통계를 보완하기로 했다.

새로 생긴 빅데이터연구반은 말 그대로 빅데이터가 경제통계로 어떤 의미가 있는지를 연구한다. 빅데이터는 SNS와 판매점의 거래 내역, 사물인터넷 등에서 나온 다양한 형태의 정보가 빠르게 축적되는 대용량의 자료다.

빅데이터는 세계적으로도 뜨거운 한 통계다. 빅데이터는 적은 비용으로 다양한 정보를 실시간으로 파악할 수 있어 시의성이 높고 업종과 성·연령, 소비 패턴 등 세밀한 통계를 얻을 수 있기 때문이다. 반면 대표성이 부족하고 편향된 정보가 발생하는 단점도 있다.

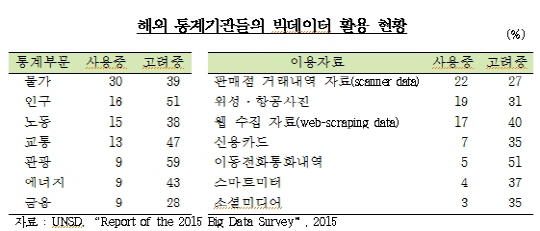

국제기구나 선진국 통계기관들은 빅데이터의 가치를 높게 본다. 국제연합(UN) 통계위원회가 2014년 제45차 총회부터 빅데이터를 정식의제로 다루고 있다. 미국과 유럽 등 주요국 통계기관들도 이를 활용하는 중이다.

가장 눈에 띄는 국가는 네덜란드다. 네덜란드 통계청(CBS)은 도로에 센서를 장착해 차량의 종류와 교통량 등을 측정하고 있다. 직접 차를 몰고 도로로 나가지 않아도 빅데이터를 통계 현장 정보가 실시간으로 파악되는 셈이다. 페이스북과 트위터 등에 나타난 의견을 이용하는 소셜미디어지수(SMI)도 시범 사업에 들어갔다. SNS를 통해 소비자신뢰지수를 만들 수 있는지를 알아보기 위해서다.

미국 상무부 경제분석국(BEA)은 판매점의 거래내역 자료를 가계소비지출 통계를 작성하는 데 부분적으로 활용하고 있다. 노르웨이와 스위스 등은 판매점 거래 내역을 소비자물가(CPI)에 직접 반영하고 있다. 영국과 벨기에는 전력과 가스, 수도 분야에서 스마트미터로 측정된 자료를 이용해 건물을 실제로 사용하고 있는지에 대한 시범 사업을 진행 중이다.

사물인터넷(IoT)와 인공지능(AI) 등의 발달로 빅데이터 경제는 앞으로 더 커질 전망이다. 빅데이터를 기반으로 자동화의 수준이 높아지면 생산효율을 극대화할 수 있다. 값싼 노동력이 없어도 자동화로 생산성을 높일 수 있다는 말이다. 진화하는 산업현장에서 쌓인 빅데이터는 갈수록 더 커질 전망이다. 한은 관계자는 “변하는 디지털 경제와 통계의 환경에 따라 (세계적으로) 빅데이터의 잠재적 가치를 점차 높게 평가는 분위기”라며 “빅데이터를 구체적으로 활용할 방안을 장·단기 업무 추진계획을 수립해 연구할 것”이라고 말했다.