벨기에산 ‘살충제 계란’ 스캔들이 일파만파 번지면서 지난 1999년 벨기에 정권까지 교체했던 ‘다이옥신 파동’의 악몽이 되살아나고 있다.

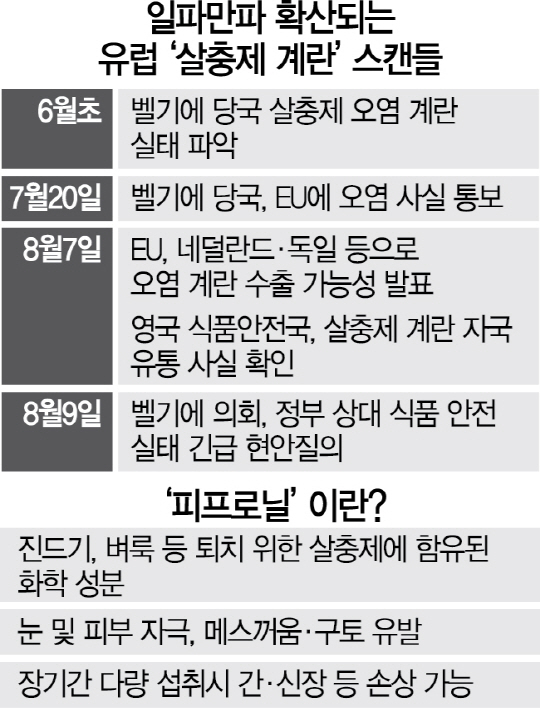

벨기에는 9일(현지시간) 의회에서 농업부 등 관련부처 장관들이 참석하는 긴급 현안질의를 마련해 정부의 식품 안전관리 실태 점검에 나설 예정이다. 벨기에산 계란이 살충제에 쓰이는 피프로닐 성분에 오염됐다는 사실이 밝혀지면서 퍼지는 ‘식탁 위의 공포’와 정부에 대한 비판을 잠재우기 위한 조치로 보인다.

벨기에 정부는 최소한 6월 초 가금류 농장 및 계란이 살충제에 오염됐다는 사실을 파악하고도 한달이 넘은 7월20일이 돼서야 유럽연합(EU) 집행위원회에 이를 알린 것으로 드러났다. 벨기에 당국의 늑장대처로 살충제 오염 계란은 지금까지 네덜란드·독일·프랑스·폴란드·스위스·영국 등으로 흘러 들어간 것으로 파악됐다. 이에 따라 네덜란드와 독일 등은 계란뿐 아니라 계란을 공급한 농장에서 사육한 닭고기 등으로 조사 대상을 넓히는 한편 벨기에 당국에 대한 비판의 목소리를 높이고 있다. 영국 식품안전국(FSA)도 7일 홈페이지를 통해 “피프로닐에 오염된 살충제 계란이 영국 농장에서도 소량 발견됐다”고 밝히며 조사를 확대하고 있다. 피프로닐은 벼룩·진드기 등 해충을 없앨 때 쓰는 맹독성 살충제로 인간이 직접 섭취하는 동물에게 사용할 수 없다.

미나 안드레바 EU 집행위원회 대변인은 8일 벨기에 정부의 신뢰 문제를 거론하며 “EU 회원국들은 인체에 해로우며 국민 건강을 위협하는 정보를 얻을 경우 이를 EU 당국에 통보할 의무가 있다”고 지적했다. 네덜란드의 테이스 페르뵈르흐트 다른사회당(SPA) 고문도 “의문점은 누가 무엇을 언제 알았느냐는 것”이라며 “네덜란드와 독일 정부가 할 수 있는 최대한의 조치를 취했다면 벨기에 식품 당국은 최소한의 접근과 조치만 했다”고 지적했다.

벨기에가 식품 안전을 둘러싼 신뢰의 위기에 직면한 것은 처음이 아니다. 1999년 전 세계를 강타한 벨기에발 ‘다이옥신 파동’ 때도 벨기에 정부는 축소와 늑장대처로 일관해 정권까지 교체됐던 전례가 있다. 당시 벨기에 정부는 닭 사료가 맹독성 1급 발암물질인 다이옥신에 오염된 것을 알고도 4개월간 대응하지 않았다가 언론 보도가 나온 뒤에야 이를 인정하고 리콜 조치를 취했다.

당시 다이옥신 파동은 같은 해 치러진 선거와 맞물려 정치 스캔들로 번졌다. 이 사건으로 농림부 등 벨기에 관련부처 장관들이 줄사퇴했고 그해 6월 총선에서 기독사회당·사회당 등 4개당으로 이뤄진 중도좌파 연정은 41년 만에 정권을 내줬다. 벨기에산 식품 수요가 줄어들며 경제가 흔들리고 정부에 대한 국민들의 불신이 높아진 탓이었다. 식품은 벨기에 전체 수출에서 9.7%(2015년 기준)를 차지하는 주요 수출품목 중 하나다.

이에 따라 일각에서는 다이옥신 파동의 판박이인 살충제 계란 스캔들이 정권을 위협하는 악재가 될 것이라는 분석을 조심스럽게 내놓고 있다. 다음 총선은 2019년이지만 샤를 미셸 총리와 중도 우파 연정의 지지율이 급락할 경우 연립정부 붕괴와 내각 총사퇴 등으로 정국이 요동칠 가능성도 배제할 수 없다. 실제 이번 살충제 계란 파문은 유럽 각국에서 계란을 원료로 하는 빵·케이크·마요네즈·파스타·초콜릿 등 각종 가공식품의 2차 오염 문제로까지 비화하며 논란이 커지고 있다. 폴리티코는 “눈덩이처럼 커지는 살충제 계란 스캔들이 1999년 정권을 붕괴시킨 거대한 정치적 위기의 망령을 되살리고 있다”고 분석했다.