중국과 인도의 영토분쟁이 양국 간 전방위 무역분쟁으로 옮겨붙고 있다. 인도가 중국산 제품에 무더기로 반덤핑관세를 부과한 데 이어 자국에 진출한 중국 스마트폰 업체들을 상대로 고강도 압박에 나서자 중국은 관영매체를 동원해 ‘무역전쟁’을 언급하며 강력히 반발하고 있다.

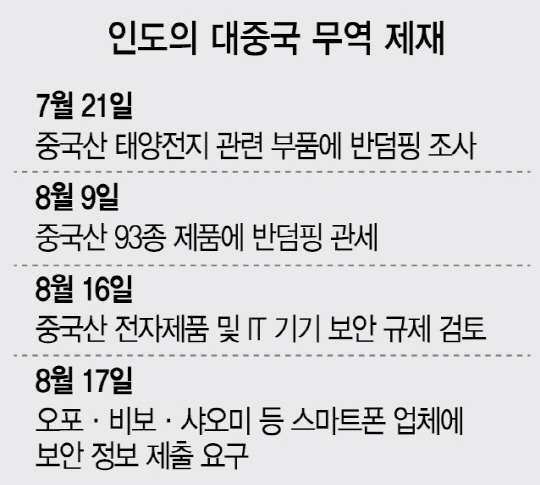

17일 인도 경제매체 이코노믹타임스에 따르면 인도 정보통신부는 최근 21개 스마트폰 제조사에 소비자정보 관리기준 등 각사의 보안규칙을 일괄 보고하라고 지시했다. 정보통신부는 제출된 정보를 면밀히 검토해 보안법과 정부 규칙에 미달한 부분이 있다면 경고조치를 내릴 계획이다. 인도법은 정보기술(IT) 기업에 고객 정보를 안전하게 보장할 의무를 규정해놓았으며 이를 어길 경우 최대 5,000만루피(약 8억8,500만원)의 벌금을 부과할 수 있어 이번 조치가 일부 기업들에 대한 ‘과징금 폭탄’으로 이어질 수도 있다.

현지에서는 인도 정부가 도카라(중국명 둥랑) 지역에서 대치 중인 중국의 기업들을 정면으로 겨냥했다는 관측이 나온다. 현재 인도 스마트폰 시장의 54%는 오포·비보·샤오미·레노보 등 중국 기업들이 차지하고 있다. 일각에서는 인도 정부가 오래전부터 중국 기업들에 의한 자국민 정보유출 우려를 제기해왔다는 지적과 함께 인도 정부의 견제조치가 중국의 소프트웨어 업체 등 다른 IT 기업으로까지 확대될 수 있다는 전망도 나온다.

인도는 앞서 지난 9일에도 석유화학·철강·비철금속·섬유·플라스틱·고무 등 전방위에 걸친 중국산 제품 93개에 반덤핑관세를 부과했으며 중국산 수입품 40건에 대한 추가 반덤핑 조사에 돌입하는 등 중국을 겨냥한 무역분쟁의 칼을 빼 든 상태다.

중국은 지난해 대인도 수출이 수입액의 6배에 달하는 점을 감안해 인도에 대한 맞불조치를 아직 내놓지 않았지만 무역전쟁 가능성을 언급하며 경고 수위를 높이고 있다. 중국 관영 환구시보는 “인도가 중국과 정말 무역전쟁을 시작한다면 중국의 경제적 이익이 손상되겠지만 인도에도 같은 결과가 있을 것”이라며 “중국은 인도와의 경제협력 프로젝트 및 투자 중단을 고려할 수 있다”고 엄포를 놓았다.

한편 중국과 인도 국경부대 고위장교들은 15일 국경지역인 라다크 지역에서 발생한 물리적 충돌과 관련한 회담을 열어 국경 강화에 동의했다. 당시 중국군 15명 정도가 인도 국경을 침범하자 양국 군은 약 2시간 동안 몸싸움과 투석전을 벌였다.