아파트나 공장 등 건물을 지을 때는 발주사·원시공사·하도급 건설사(수급사업자) 간 ‘건설 사업 계약’ 아래 철저한 분업화로 일이 이뤄진다. 수주와 이에 대한 실행 관계를 바탕으로 제각각의 분야에서 일을 하게 되는 셈이다. 하지만 이 같은 관계는 때때로 ‘돈’ 때문에 복잡한 사건을 만들기도 한다. 건설 경기가 흔들릴 때마다 줄을 잇는 각종 하도급 관련 부당 사례가 그 중 하나이다.

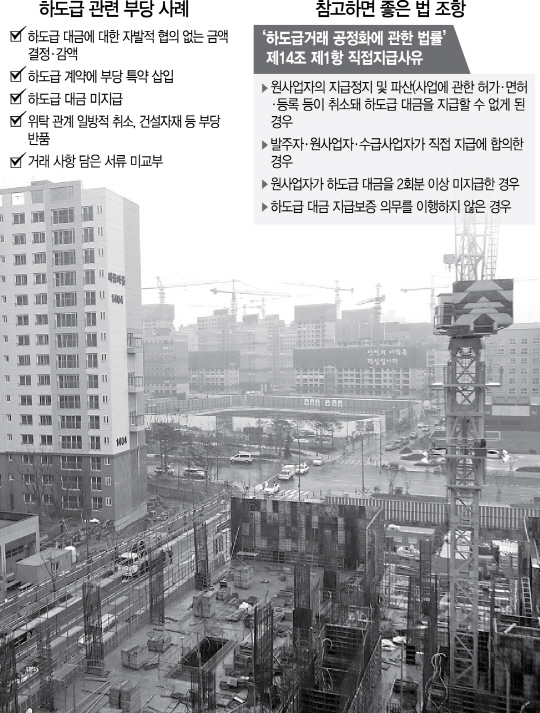

대개 하도급 관계에서 겪는 부당함으로는 하도급 대금에 대한 자발적 협의가 아닌 일방적 금액 결정과 감액, 계약에 부당한 특약을 집어 넣는 행위, 위탁 관계를 일방적으로 취소하거나 건설자재 등을 부당으로 반품하는 행위 등이 있다. 그중 단연 최악으로 꼽히는 사례는 일을 하고도 제대로 돈을 받지 못한 ‘하도급 대금 미지급’ 건이다.

특히 수직적 건설 도급 계약에서 가장 밑변에 자리한 영세 하도급 건설사는 이 같은 악재가 생기면 가장 큰 피해를 입는 경우가 상당수다. 공장용 크레인 제조 회사인 A 업체도 최근 ‘받지 못한 돈’ 때문에 골머리를 앓고 있다. A 업체는 지난해 7월 충남 지역 내 한 공장 건설을 도급받은 B건설사(원사업자)로부터 공장에 설치할 크레인의 시공을 하도급 받았다. 문제는 B건설이 약속한 날짜에 대금을 주지 못하면서 발생했다. A업체는 기다리다 못해 그 해 11월 B건설사를 독촉, 대금지급각서를 작성해 어렵사리 대금 중 일부(1,000만원)을 받아냈다.

더 큰 문제는 이후였다. 아직 4,000만원 가량 더 받아야 할 돈이 있음에도 B건설사는 문을 닫고 연락조차 두절 되는 상황이 빚어졌다. 어찌 할 바를 몰라 동동 발을 굴리던 A업체는 법무부 ‘창조경제혁신센터 법률지원단’의 문을 두드렸다. 원사업자가 도산한 상황에서 하도급 대금을 지급 받을 수 있는 법적 수단을 묻기 위함이다. 자문단 소속 전희정 변호사는 “하도급법만 잘 활용한다면 원사업자가 부도가 난다 해도 상대적으로 재정상태가 튼튼한 발주자에게 직접 하도급 대금을 받을 수 있다”고 조언했다.

전 변호사가 내놓은 해법은 ‘하도급 직접청구’ 소송이다. 여기에 적용할 수 있는 법 조항은 ‘하도급거래 공정화에 관한 법률’ 제14조 제1항이다. 전 변호사는 “원사업자의 지급정지나 파산, 사업에 관한 허가·면허·등록 등이 취소돼 하도급 대금을 지급할 수 없게 되는 사유가 발생하면 원청인 발주자가 직접 돈을 줘야 한다는 의무조항이 있다”며 “단 이 가운데 지급정지나 파산의 경우 수급사업자의 ‘직접지급청구’가 반드시 있어야 하며, 단순히 (원사업자의) 지급정지나 파산이 있다는 사실 만으로 ‘직접지급 청구권’이 발생하지는 않는다”고 설명했다.

다시 말해 수급사업자가 원사업자에게 부도 등 기타 사유가 발생했다는 사실을 아는 즉시 발주자에게 자신이 수행한 공사 부분에 대한 하도급 대금을 직접지급 청구하는 내용의 ‘내용증명’을 보내야 한다는 말이다.

하도급을 받아서 공사를 한 후 하도급 법령상의 요건을 갖춰 발주자에게 하도급 대금 직접청구권을 행사하더라도 직접지급의무 범위에 제한이 뒤따를 수는 있다.

예컨대 건설 계약 상 가장 윗변에 자리한 원청 발주회사로부터 1억원의 건설 공사를 수주한 중간 건설사(원시공사)가 하도급 건설사에게 3,000만원에 방수공사 부문을 하도급 하고 공사를 진행했다고 가정해보자. 이 때 하도급 건설사가 방수공사대금을 원시공사로부터 전혀 지급받지 못해 원청 발주회사에게 직접지급을 요청한 경우라면, 직접청구 요청 당시 발주사가 원시공사에게 지급하지 않고 남아 있는 공사대금을 한도로 한다. 즉, 1억 원의 공사대금 중에서 가령 8,000만 원을 발주사가 원시공사에게 이미 지급했다면, 하도급 건설사에 대한 발주사의 직접지급의무는 2,000만원을 한도로 한다. 하도급 건설사가 지급받지 못한 방수공사대금이 3,000만원이라고 하더라도 2,000만 원을 넘어서 발주회사에게 지급 청구할 수는 없다는 말이다.