은행들이 가계부채를 늘려 순익을 올리는 손쉬운 장사를 한 데는 노조도 한몫했다는 평가가 나온다. 핀테크·인터넷전문은행 등 새로운 경쟁자가 출연하며 산업이 급변하고 있지만 오프라인 영업망 축소 등에 노조가 사사건건 반대하고 나서면서 혁신의 발목을 잡고 있는 탓이다.

최종구 금융위원장도 비판한 개인이나 기업을 상대로 담보대출에만 집중하는 전당포식 영업에서 탈피하기 위해서는 결국 인력의 변화가 필요하지만 은행은 노조 반대로 이러지도 저러지도 못하고 있다. 창구 인력을 줄이는 대신 여신 전문인력을 늘려 기업대출을 늘려야 하지만 이마저도 쉽지 않다. 인력의 전환배치에 대한 노조의 반대는 차치하고서라도 은행 인력의 전문성도 떨어진다. 인력이나 인프라에 대한 과감한 투자가 이뤄져야 하지만 감원을 우려한 노조의 반대에 부딪히고 있다. 한 시중은행장은 “국내 금융 산업이 우간다보다 못하다는 비판만 하면서 정작 혁신을 하려고 하면 막는다”면서 “각종 규제뿐 아니라 노조의 반발에 성장이 늦어지고 있다”고 평가했다.

올 초 전체 점포 중 67%를 통폐합하되 자산관리와 디지털 위주의 영업을 하겠다는 내용을 담은 차세대 전략을 발표한 한국씨티은행의 노사 갈등이 대표적인 예다. 사측은 133개 점포 중 101개의 점포를 줄이겠다는 계획을 밝히며 노조와 갈등을 빚었다. 정치권도 민간은행의 점포 폐쇄를 반대하는 기자회견까지 여는 등 압박을 가해 논란이 됐다. 점포 폐쇄는 은행 경영을 위해 자유롭게 선택해야 하는데 정치권과 금융당국이 나서 제동을 걸면서 시장논리를 역행한 것이다.

박진회 씨티은행장은 당시 “거래비중이 전체 5%에 불과한 영업점 창구에 전체 직원의 40%를 배정하는 것이 올바른 경영적 판단인지 되묻고 싶다”며 항변했지만 결국 폐쇄 점포 개수를 90개로 줄이면서 갈등은 겨우 일단락됐다. 업계 관계자는 “은행의 비대면화는 외면할 수 없는 현실”이라면서 “경쟁력을 잃지 않고자 선제적으로 나선 씨티은행은 정치권과 노조의 날 선 비판을 받으면서 혁신 속도만 늦춰진 셈”이라고 말했다.

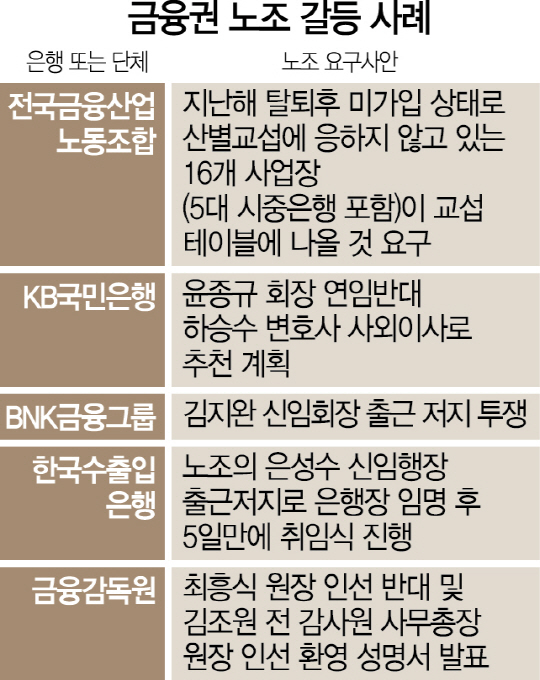

은행 노조의 트집 잡기는 점포에만 그치지 않았다. 최근에는 명분도 없이 금융지주 회장 연임을 반대하며 무조건 사퇴를 외치는 노조가 있는가 하면 산별교섭 복원이 금융노조 뜻대로 이뤄지지 않는다며 금융산업사용자협회장을 맡고 있는 은행연합회장의 사무실 문을 깨부수는 등 폭력성을 보이기도 했다. 또 KB노조는 윤종규 회장이 내부의 정해진 절차에 따라 후임 회장으로 확정됐지만 여전히 서울 여의도 본점 1층에서 연임 저지 시위를 벌이기도 했다. 일부에서는 친노조 정부를 믿고 노조가 노사협상이 아닌 물리력을 동원하는 과거로 회귀하고 있는 게 아니냐는 비판도 한다.

세계경제포럼(WEF)이 최근 발표한 ‘글로벌경쟁력보고서’에 따르면 한국의 금융 경쟁력은 137개국 중 74위다. 이는 네팔(73위)보다도 낮은 순위로 수년 전에는 아프리카 우간다보다 경쟁력이 뒤처진다는 결과도 나왔다. 정부 규제 등의 문제도 있지만 변화를 꺼리는 금융노조도 바뀌어야 한다는 지적이 나오는 이유다.